Avant propos

Nous revoilà pour un nouveau travail d’enquêtes et de veille ! Ici, promis, on laisse tranquille Ecophyto et la filière viticole et on s’intéresse à un sujet tout aussi passionnant : l’agriculture de conservation des sols. Pourquoi ? Hé bien, pourquoi pas… Un oncle agriculteur fervent défenseur de l’agriculture de conservation, une curiosité naturelle vers un domaine assez peu maitrisé, et un éternel questionnement sur un usage responsable et pertinent du numérique en agriculture. Voilà, le tour est joué et le sujet est choisi : Y-a-t-il une place pour le numérique en agriculture de conservation des sols ? Quels sont les ponts et synergies existants entre les deux ? Vous imaginez bien que la réponse n’est pas binaire…

Après des rencontres terrain avec des agriculteurs tous plus passionnés les uns que les autres, des enquêtes téléphoniques avec des publics variés (agriculteurs, conseillers agricoles, techniciens, professeurs, chercheurs), des recoupements bibliographiques avec des articles scientifiques, rapports, et forums, nous présentons ici la synthèse de notre travail d’enquêtes. Ici, nous ne jugeons pas. Nous discutons, donnons des billes de lecture, nous posons parfois des questions sans avoir de réponses, et nous laissons à réfléchir. La liste des personnes rencontrées et appelées est présentée en fin d’articles. Je remercie encore une fois toutes ces personnes pour le temps qu’ils ont pu m’accorder et la richesse des échanges que nous avons pu avoir ensemble. Encore une fois, je leur laisse énormément la parole dans cette synthèse.

Ce travail s’est étalé dans le temps, avec notamment des premières rencontres terrain au début de l’année 2020. Pendant l’été 2020, j’ai été accompagné dans ma réflexion par Hyrsene Jecolia Guei, en formation d’ingénieur agronome, pour continuer à enquêter avec moi et à prendre du recul sur ce sujet compliqué. Hyrsene, merci à toi pour cette belle collaboration.

Pour ceux qui préfèrent lire cet article sous format PDF, vous pouvez le télécharger à la fin de l’article

Deux-trois mots sur le numérique avant de se lancer

Y-a-il vraiment une définition du numérique en agriculture ou une définition de l’Agtech ? Visiblement non… L’initiative Agtechcommunity, lancée au milieu de l’année 2020, s’est d’ailleurs donnée comme une de ses missions principales d’en proposer une définition. Si aucune définition claire n’existe, peut-être n’est-il pas surprenant que l’écosystème du numérique en agriculture soit si flou. Les cartographies de l’écosystème Agtech en France, publiées récemment sur le blog (https://www.aspexit.com/les-entreprises-agriculture-de-precision-et-agtech/), montrent certes une tendance forte à l’innovation dans le numérique en agriculture, mais montrent surtout un écosystème extrêmement complexe, avec une quantité assez impressionnante de jeunes entreprises.

En discutant des technologies numériques appliqués à l’agriculture, difficile également de passer à côté de l’agriculture de précision (AP). Contrairement au cas du numérique, certains acteurs en ont proposé une définition. Retenons par exemple celle récente (2019) d’un panel de scientifique de la société internationale d’agriculture de précision (ISPA) : « L’Agriculture de Précision est une stratégie de gestion qui rassemble, traite et analyse les données spatiales, temporelles et individuelles, et les combine avec d’autres informations pour orienter les décisions de gestion modulée relatives à la plante ou à l’animal en vue d’améliorer l’efficacité des ressources, la productivité, la qualité, la rentabilité, et la durabilité de la production agricole ». Sans donner de définition claire du numérique agricole, nous en faisons néanmoins une distinction de l’agriculture de précision. L’agriculture de précision est pour nous au départ une discipline scientifique visant à étudier les variabilités spatio-temporelles des facteurs de production – discipline de laquelle découlent un certain nombre de services et d’applications agronomiques proposés actuellement. Le numérique en agriculture est quelque chose de plus large, regroupant à la fois la production agricole en tant que telle, et tous ces à-côtés (gestion parcellaire, commercialisation…).

D’une manière générale, le numérique agricole est souvent considéré ou discuté pour l’agriculture au sens large, avec généralement une dichotomie entre productions végétale et animale, et une séparation des outils et solutions par filière. Nous avons voulu ici réfléchir le positionnement du numérique de façon un peu différente, en le regardant au travers du prisme de l’agriculture de conservation des sols. L’agriculture de conservation est un sujet technique, en lien avec la production agricole. Dans ce contexte-là, nous voyons le numérique comme un allié pour aider à mesurer et à quantifier les choses, pour acquérir et générer de la connaissance agronomique, de manière à guider les réflexions vers une amélioration, une évolution, ou alors un changement complet du système en place. Le numérique devrait être vu comme une couche intelligente qui viendrait s’ajouter à un système agricole déjà intelligent, et non pas comme un moyen d’optimiser tout et n’importe quoi.

Avant de rentrer (enfin) dans l’agriculture de conservation des sols, et de ses potentiels liens avec les outils numériques, peut-être est-ce également l’occasion de revenir sur des terminologies que je considère de plus en plus néfastes pour discuter de numérique en agriculture :

- « L’Agriculture numérique » n’existe pas. Les outils numériques sont au service de l’agriculture et/ou sont déployés dans le secteur agricole. L’agriculture n’est pas numérique en soi, elle est seulement accompagnée par des outils numériques

- Même si c’est un de mes domaines de travail, je pense que la terminologie « Agriculture de précision » est mal choisie. Elle laisse à penser que des agriculteurs ne la pratiquant pas travailleraient mal ou ne seraient pas précis. De nombreux itinéraires techniques, centrés sur le sol et l’agronomie, sont extrêmement précis.

- « L’Agriculture intelligente » : je pense que la condescendance de cette association de termes pour les agriculteurs ne la pratiquant pas parle d’elle-même

- « L’Agriculture 2.0, 3.0, 4.0 » (on est passé à 5 ?) donne l’impression que les agriculteurs utilisant peu ou pas d’outils numériques sont en retard, alors que certains d’entre eux sont tellement avancés agronomiquement parlant.

L’Agriculture de conservation des sols – ACS

Introduction à l’agriculture de conservation des sols

Loin de moi l’idée de vous donner un cours détaillé en ACS – j’en serais bien incapable et je n’en aurais pas la légitimité. L’objectif est plutôt ici de vous en faire ressentir les grands concepts et de vous faire observer ce que j’ai pu voir sur le terrain. Dans cette section, nous reviendrons donc sur les grands principes de l’agriculture de conservation des sols pour recontextualiser ce travail de veille : la limitation du travail du sol, la couverture permanente des sols, et la diversification et l’allongement des rotations. Nous ne nous étendrons pas allégrement sur le fonctionnement du sol, son activité biologique ou encore son activité métabolomique ; le sujet est bien trop vaste pour en discuter ici. Nous n’évoquerons pas non plus toutes les pratiques supplémentaires mises en place par bon nombre d’agriculteurs en ACS (Pulvérisation bas volume pour être très efficace et donc baisser les doses ; les extraits fermentés, décoctions, macérations et huiles essentielles ; le paramagnétisme…), qui, bien qu’extrêmement techniques, ne sont pas au cœur de ce travail. Mais il reste quoi alors ? Suffisamment de choses, ne vous inquiétez pas…

Commençons par le commencement. L’Agriculture de conservation des sols, comme son nom l’indique, place le sol au cœur de son système de production. Elle pourrait être vue comme un retour pur et simple à l’agronomie des sols. Appelée également par certains « agriculture sur sol vivant », ou encore « agriculture de régénération du sol », l’agriculture de conservation des sols, comme le souligne le réseau APAD (Association pour une Agriculture Durable), est un ensemble de techniques culturales qui s’insèrent au cœur de trois grands piliers :

- la limitation maximum du travail du sol, notamment pour le semis,

- la couverture maximale des sols, faite de résidus de culture ou de couverts semés, et

- la diversification des espèces cultivées avec des rotations longues et cultures associées

La précédente définition est néanmoins assez théorique et ne représente pas forcément toute la diversité des formes d’ACS que l’on peut trouver sur le terrain. Beaucoup d’agriculteurs se sont en réalité appropriés ces grands principes et ont plus ou moins convergé vers cette définition théorique. Si vous avez déjà entendu parler d’ACS, vous avez sûrement dû rencontrer (peut-être pas tous) les termes de TCS (Techniques Culturales Simplifiées), Semis Direct, Semis Direct Sous Couvert Végétal, TCSL (Techniques Culturales Sans Labour). Un de nos interlocuteurs nous l’explicitera ainsi : « L’agriculture de conservation n’est pas un dogme, mais une orientation à donner à son système. Il est primordial de garder à l’esprit des considérations économiques et conserver un niveau de stress acceptable pour le chef d’entreprise. Il y a donc une nécessité de comprendre les mécanismes, de savoir analyser les risques, et de se fixer des étapes réalistes, acceptables pour le sol dans l’état dans lequel il se situe. Il n’y a donc pas une unique définition de l’agriculture de conservation. Chaque approche est à remettre dans un contexte et est propre à un état du sol à un instant “t” et à une maturité de l’exploitant ». D’autres contacts auront des réactions similaires : « Je ne veux pas identifier l’ACS au semis direct. Le semis direct fait partie des solutions. L’ACS, c’est prendre en compte la biologie du sol. C’est au-delà du changement de pratiques du sol ». Un de nos contacts s’essaiera même à quelques chiffres : « Il y a seulement 4 à 5% d’agriculteurs en France qui pratiquent la vraie ACS avec 0 perturbations et 20 à 30% qui ne font pas de labour mais qui travaillent le sol ». Retenez donc surtout que l’ACS est composée d’un faisceau de pratiques différentes, parmi lesquelles il n’est pas toujours évident de s’y retrouver, dont le but commun est de remettre le sol au centre du métier d’agriculteur.

L’agriculture de conservation des sols apparaitrait comme un réel changement de paradigme, un nouveau royaume dans lequel le sol serait roi. Certains agriculteurs perçoivent cette forme d’agriculture comme une évolution ou une nouvelle orientation à donner au système agricole en place : « l’ACS est une évolution des systèmes de production, c’est un retour pur et simple à l’agronomie des sols. J’identifie l’ACS comme une évolution et non un changement parce que le changement a un côté négatif. L’usine qui fait tourner les plantes, c’est le sol et il faut le prendre en compte. L’ACS c’est aussi prendre en compte la biologie du sol, elle va au-delà du changement de pratiques du sol ». Quelles étapes pour tendre vers un système en agriculture de conservation ? A cette question, un contact répondra sobrement : « Savoir modifier son système de manière mesurée, en limitant le risque et les investissements, et de manière progressive »

On peut comprendre l’intérêt de ceux qui se sont tournés vers l’ACS. Visiblement, les bénéfices semblent extrêmement nombreux. En voici quelques-uns :

- Diminution de l’érosion des terres grâce à une meilleur état structural du sol

- Meilleure portance du sol pour réduire son tassement et l’embourbement des engins agricoles,

- Amélioration de la fertilité et de l’activité biologique des sols

- Séquestration accrue du carbone dans les sols

- Augmentation de la biodiversité grâce à une diversification culturale

- Amélioration de la qualité de l’eau

- Economies de fuels et de matières actives

Force est néanmoins de constater que le nombre d’exploitations françaises en ACS n’est pas très important. Vous pourrez effectivement me rétorquer que cela dépend de la forme d’ACS considérée mais ça ne fait pas partie des techniques culturales majoritaires en France. L’ACS fait néanmoins pas mal parler d’elle, et ce système agricole commence à en faire changer plus d’un. Répondant à une question sur les facteurs déclenchants cette prise de conscience, nos contacts agriculteurs nous en donneront une liste assez longue. On pourrait y trouver (1) des gens qui évoluent dans un système dont les résultats économiques diminuent petit à petit, (2) d’autres qui sentent qu’ils sont au bout avec des rendements qui plafonnent ou qui commencent à diminuer, et des variétés avec une génétique qui ne s’exprime pas assez (quelque soient les régions), (3) des agriculteurs qui se retrouvent dans des impasses techniques au niveau des pesticides avec des problèmes de résistance sur les désherbants (vulpin, ray-grass), (4) d’autres qui auraient du mal à se remettre des sécheresses et/ou excès d’eau, ou encore des agriculteurs de 40-50 ans qui, ayant stabilité le bilan économique de leur ferme, se demandent ce qu’ils vont laisser à leurs enfants… Bref, rien de très réjouissant : « Avec les conditions de l’automne dernier dans plein de régions, il n’y a que les gens en semis direct qui ont réussi à implanter les céréales. Dans le sud-ouest, avec les orages et érosion, c’est encore les gens en semis-direct qui s’en sortent le mieux. Ca commence à se savoir dans les campagnes ».

Au vu de ce que l’ACS semble considérer, ne pourrait-on pas aller même jusqu’à en parler comme de l’Agro-Ecologie ? Que ce soient au cours de nos entretiens ou au travers de nos différentes recherches, les deux termes semblent souvent être mis dans la même boite. La FAO définit l’agroécologie comme une approche intégrée qui applique des notions et des principes écologiques et sociaux à la conception et à la gestion des systèmes alimentaires et agricoles. Centrée sur le sol et engagée vers la valorisation des processus biologiques assurant une bonne santé au sol, l’ACS semblerait alors trouver ses petits en agroécologie. A ce propos, un de nos interlocuteurs affirmera que « l’ACS est un ensemble de techniques en phase avec l’agro-écologie, au même titre que pourrait être le bio ». Et un second d’ajouter : « Pour moi à la fin tout converge, agroécologie, ACS, développement durable ». Le centre de développement de l’Agro-écologie (CDA) ira aussi jusqu’à établir un rapprochement entre agro-écologie et conservation des sols. Selon eux, l’agro-écologie engloberait et même s’appuierait sur des techniques de conservation des sols afin de favoriser les interactions au sein des systèmes agricoles et alimentaires entre plantes, animaux, humains et environnement. Rétablir les relations naturelles au sein d’un système agricole (objectif agro-écologique) demanderait par exemple une augmentation de la matière organique du sol, qui pourrait se faire par une couverture permanente des sols. Cette augmentation de matière organique aurait pour conséquence une augmentation de la biodiversité et donc des interactions naturelles. Un de nos contacts, prenant un peu plus de recul, considérera que l’ACS serait plutôt à considérer du point de vue de la technique agricole alors que l’agro-écologie se révélerait plus vaste et peut-être plus complète : « Nous ne travaillons que sur le volet agricole. Mais l’agro-écologie englobe du social, de l’environnement, de l’économique, du circuit court… ce n’est pas juste de la technique, ce n’est pas un système agricole, c’est un système sociétal. L’ACS, c’est une technique qui est en phase avec l’agro-écologie, au même titre que le bio pourrait être une technique qui ferait partie d’un système agro-écologique.».

Encadré : L’ACS en quelques infos clés :

- Des associations pionnières : « APAD » et « BASE »

- Plusieurs réseaux qui se montent : « Verre de terre production », « Agro’Doc », « Pour une agriculture du vivant »….

- Un label qui commence à faire parler de lui : « Au cœur des sols »

- Des revues spécialisées et sites web : « TCS », « A2C»

- Des forums de discussion dont notamment un groupe à plus de 50.000 abonnés sur Facebook

- Et un film récent sur le sujet : « Bienvenue les vers de terre »

La limitation du travail du sol

« Labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée… ». Si le duc de Sully, nommé à l’époque par Henri IV pour réorganiser les finances d’un pays extrêmement agricole comme la France, aimait parler ainsi de l’agriculture du territoire, on ne peut pas en dire autant des défenseurs de l’ACS. Vous l’avez sûrement senti en filigrane dans la section précédente mais l’agriculture de conservation des sols prône un travail du sol minimal – peut-être même inexistant dans un monde parfait. Et quand on pense travail du sol, on pense assez vite au labour. Le labour, c’est cette technique de travail du sol qui consiste à retourner la terre à l’aide d’une charrue afin de l’ameublir. Souvent réalisée à plus de 15-20 cm de profondeur, elle est vue par les agriculteurs en conservation comme source de tous les maux.

Première victime : la fertilité des sols. L’émiettement des sols par le passage répété d’outils rotatifs augmenterait artificiellement la fertilité des sols par excès de minéralisation : « le labour de plus en plus profond, c’est de la décapitalisation. Pendant ces années-là, il y a de la minéralisation à foison mais on s’en rend compte qu’à la fin. On a besoin à la fois de création d’humus et de minéralisation aussi ! Si on ne fait pas ça, le taux de matière organique fond et le sol ne répond plus du tout. En basculant vers l’ACS, on capitalise vers le sol, et le sol est enrichi et nourri. Le moteur microbien est plus fort. Le point de repère, c’est des témoins 0 azote et 0 phosphore [c’est-à-dire sans apport de fertilisants par l’agriculteur] et se rendre compte comment les plantes poussent à ces endroits-là » ; « Pendant des années, on a vécu sur le tas d’or que les générations précédentes avaient accumulé avec une agriculture vivrière, prairies, élevages, petits potentiels. On stockait dans les sols. Nous, on a fait partie de la génération qui a déstocké le sol ». Deuxième victime : la structure physique et la portance du sol. La porosité créée par le travail mécanique du sol serait en réalité artificielle puisque les sols se recompacteraient extrêmement rapidement. Le sol seraient plus tassés que ce que l’on croit : « Avec les machines de récolte en betterave, on écrase tout. Et en labourant à 20cm, on laboure en fait à 25cm parce que le sol est tassé ». Les aggrégats de sols seraient également beaucoup moins stables et ne se tiendraient plus du tout (la glomaline, cette excrétion collante produite par les champignons et servant à stabiliser les sols ne serait plus présente). Résultats : un sol compacté dans lequel les racines s’enfoncent plus difficilement et peinent davantage à combler leurs besoins alimentaires, et dans lequel les tracteurs s’embourbent dès qu’il pleut. Les figures suivantes sont plutôt parlantes…

Figure 1. Compaction du sol dû à un passage de tracteur. A gauche : Parcelle en ACS. A droite : Parcelle labourée. Les deux photos sont prises le même jour, à la même heure, et les parcelles sont jointives. Il pleuvait abondamment depuis quelques jours quand les photos ont été prises. Il y a encore de l’eau en surface sur la parcelle labourée, ce qui n’est bon ni pour le tout jeune blé (on pourrait croire à une rizière, eh bien non !), ni pour les roues des tracteurs qui s’impriment nettement. A l’inverse, l’eau s’est infiltrée (et sera mieux stockée, ce qui rendra le blé plus résistant aux coups de chaud) dans le sol de la parcelle en ACS, d’où l’aspect humide mais pas gorgé d’eau du sol, et les traces de pneu bien moins marquées. Le semis s’est fait plus tard sur la parcelle labourée. Cela pourrait surprendre car on a l’impression que les plants sont plus nombreux et développés sur la parcelle labourée. Le blé sur la parcelle en ACS a poussé moins vite mais ses racines sont plus développées et fournies.

Figure 2. Etat structural et portance du sol après une pluie. Sur les deux images, la ligne pointillée rouge sépare à gauche, une parcelle en ACS, d’une parcelle voisine labourée à droite (Et oui, le ciel est gris, on était dans le Nord quand même)

La stabilité structurelle des sols est largement appuyée par la présence de vers de terres. Epigées, endogées, et anéciques (les lombrics !) présents respectivement dans les horizons de sols 5-10 cm, 10-20 cm, et 0 à 3m, participent à stabiliser le sol grâce à leurs déjections, et homogénéisent les teneurs en éléments minéraux en se déplaçant et ensemencent la terre. Et ces vers de terre, notamment les anéciques ont une durée de vie d’au moins 7-8 ans ! Les galeries que ces derniers créeront dans le sol pourront même tenir pendant plus d’une trentaine d’années. Dans un sol non labouré, la litière – déposée sur le sol – est mangée par les vers de terre. Quand il y a un labour, la litière est sous le sol – les épigées et endogées ne sont plus là. Comme me l’expliquera un agriculteur « Avec un Climat chaud et humide en automne, il y a un fort développement de champignons et de vers de terre donc c’est le moment où il ne faut pas trop travailler son sol. La grosse connerie, c’est le déchaumage et le labour précoce pour colza. Il n’y a pas besoin de beaucoup d’éléments en automne avant hiver. Au printemps, les bactéries font minéraliser le sol donc c’est moins gênant de toucher le sol à ce moment-là. ». Rajoutons à cela qu’avec le labour, le mycellium des champignons, qui favorisait la production d’humus, est découpé, laissant alors des horizons seulement minéraux. L’agriculture de nos grands-parents, moins puissante, dégradait moins les sols et les laissaient propices à la mycorhization. Les agriculteurs travaillaient d’ailleurs plus avec des plantes mycorhizées, ce qui limitait le développement de maladies.

Comme l’expliquera un expert, ce n’est pas en réalité tant le travail du sol que la profondeur à laquelle il est réalisé qui est problématique. Le labour techniquement maîtrisé, à faible profondeur, dans un horizon jusqu’à 15 cm, et dans des bonnes conditions d’humidité n’aurait incidence sur les processus biologiques du sol. Un autre agriculteur me le confirmera : « Dans les terres très argileuses, en ne travaillant plus à plus de 10cm du sol, on récupère la portance du sol ». C’est bien le labour profond entre 20 et 30 cm qui génèrerait des déséquilibres importants. Ne parlons même pas de l’effet cumulé d’un labour profond et de l’utilisation répété d’outils favorisant l’émiettement du sol. Un agriculteur me racontera les expériences passées de son père en travail du sol intensif : « Mon père faisait partie du club des 100 quintaux. Il pratiquait un travail intensif du sol, avec un déchaumage pendant l’été (il remettait la poussière) et un labour systématique 1 année sur 2. Résultat, on est arrivés au bout des nématodes [vers de terre], à une diminution de la matière organique, à un tassement du sol – mon père cultivait entre une croûte de battance et une semelle de labour, et à des aphanomycès [champignons pathogènes] dans les pois de conserve à cause de la gestion des résidus. »

N’y aurait-il donc que des avantages à limiter le travail du sol ? Et les adventices dans tout ça ? Sans trop s’étendre sur le sujet, un agriculteur rentrera dans quelques détails techniques : « Il n’y a rien de plus simple sur les vivaces, il faut arrêter les travaux du sol profond. Il y a 5% de chances que ça germe en 80 ans. Le désherbage à la bêche, ça permet de bien voir comme ça fonctionne. Ce qui gêne plutôt, ce sont les plantes qui vont faire beaucoup de graines. Les morelles noires contiennent des alcaloïdes – de la même taille qu’un petit pois. La morelle noire casse juste au-dessus du collet donc ça revient rapidement. ». Un autre agriculteur me parlera plutôt d’un autre problème, celui du manque de réchauffement du sol : « Dans notre système, il y a un problème de réchauffement du sol car on a peu de travail du sol. Il n’y a pas de problème en Amérique du sud car il fait plus chaud. Il faudrait ouvrir le sol avec un travail superficiel. Pour contrer ça au printemps, il faudrait aussi semer plus tard mais ça limiterait le rendement. ». Avec le changement climatique, néanmoins, peut-être que ce problème passera assez vite à la trappe…

Pour certains agriculteurs, vu de l’extérieur, le labour semblerait être une façon de ne pas trop se poser de questions sur son sol, d’éviter les tours de plaine, de ne pas vraiment chercher à comprendre ce qui se passe. Un agriculteur me dira d’ailleurs que « quand on ne connait pas le comportement d’un sol, on ne le regarde pas ». Ce dernier me fera creuser, toucher, et sentir son sol pour m’en faire prendre conscience, avant de m’en faire la comparaison avec le sol de son voisin en agriculture conventionnelle. Il est d’ailleurs amusant de se rendre compte qu’en France, la majorité des analyses de sol s’intéresse à ce qu’il manque dans le sol, comme s’il fallait nécessairement corriger des carences ou des manques en rajoutant des choses. Et si comprendre son sol passait également par chercher ce qu’il y a en trop, pour corriger les déséquilibres et revenir dans le droit chemin ?

La réalité est terrible : il faudrait 50 ans pour vider un sol et 150 ans pour le recharger. Néanmoins, il semblerait que même des sols soumis depuis de nombreuses années à un travail du sol répété ne demandent qu’à retrouver des équilibres : « C’est une fausse idée de qualifier un sol de mort. Il faut parler d’un sol dégradé, avec moins de fertilité, déséquilibré. L’ensemble de la diversité microbienne et mycorhizienne reste présente, quel que soit l’état du sol mais à des niveaux insignifiants. Un changement de pratique permet de corriger et retrouver un certain équilibre sur des pas de temps relativement courts ». N’est ce pas encourageant pour un agriculteur qui s’engage dans une démarche d’agriculture de conservation ?

Allez, une petite photo de profil de sol pour se faire plaisir, récupéré dans la parcelle d’un agriculteur visité en début d’année 2020.

Figure 3. Profil de sol photographié en février 2020 avec un couvert d’une dizaine d’espèces, dont de l’avoine, du trèfle blanc et du radis. Le sol est grumeleux au toucher. On peut marcher dessus sans avoir de boue qui colle aux bottes malgré les pluies abondantes des jours précédents. On distingue quelques galeries de vers de terre. Les racines pénètrent sans difficulté. Ce couvert sera détruit pour faire place à un semis direct de printemps

Encadré Agro-équipement – 1 :

Quelques exemples de machines utilisées pour un travail du sol relativement superficiel sans inversion d’horizons : Le Rotovator pour une aération du sol sur un horizon de 2 à 3 cm ou le rotovator avec dents à 90° pour scalper; La Rotative pour le nivellement et l’émiettement du sol; Le Fissurateur pour une fissuration du sol en surface

Figure 4. Exemples d’outils de travail superficiel du sol.

La couverture permanente du sol

En ACS, on ne veut pas voir de sol nu. Le sol doit être couvert en quasi-permanence par ce que l’on appelle assez simplement des couverts végétaux. Un agriculteur nous dira d’ailleurs que le couvert devrait même passer avant la culture de rente, c’est peu dire. A dires d’experts, les bénéfices liés à l’utilisation de couverts seraient extrêmement nombreux. En voici quelques-uns :

- Stockage d’azote par les légumineuses présentes dans les couverts

- Apport de biomasse au sol pour les cultures de rente à venir

- Limitation de l’érosion par un meilleur état structural du sol

- Amélioration de l’infiltration de l’eau,

- Diminution du pH des terres agricoles

- Production de biomasse pour nourrir les animaux dans le cadre d’une polyculture/élevage ou d’un travail à proximité d’éleveurs

- …

Et des couverts, il en existe un sacré paquet ! Phacélie, radis, vesce, trèfle d’alexandrie, trèfle d’alexandrie, moutarde, tournesol, féveroles… Sur le terrain, il est assez rare de voir des couverts constitués d’une seule espèce cultivée (même si certains le feront pour respecter la réglementation en n’implantant par exemple que de la moutarde, notamment pour son prix assez faible à l’hectare). Ce sont souvent des mélanges, plus ou moins compliqués, chaque espèce apportant son lot d’avantages. Sur la composition des couverts, quelques agriculteurs nous donneront des exemples parlants : « les mélanges de couvert, c’est minimum 50% de légumineuses » ; « on met 40% de légumineuses, 40% de graminées, et 20% d’autres espèces ». Ce que certains agriculteurs vont rechercher avec l’implantation de couverts végétaux, c’est de revenir à une notion de verticalité du sol, dans ce sens où cela viendrait contrebalancer les horizons de sol mécaniques créés par des années de travail du sol à répétition. D’autres iront plutôt rechercher les apports de biomasse pour le sol.

La gestion des couverts végétaux est extrêmement complexe. Certaines approches sont bien évidemment plus simplistes que d’autres mais dans tous les cas, il faudra réfléchir au type de couverts à mettre en place, à leur intégration dans une rotation, au moment et aux conditions de leur implantation, à la façon de les implanter et de les semer. Vous avez peut-être déjà entendu parler de toute la panoplie des méthodes de semis en exercice : le semis direct, le semis direct sous couvert végétal, le sous-semis, le relay-cropping…. Comme en témoignera un agriculteur : « On peut laisser des bandes pour resemer des betteraves ou des plantes sensibles, on peut avoir des bandes sans couverts, on peut organiser le couvert en bandes, on peut faire du relay-cropping comme aux USA où leurs couverts sont constitués de céréales d’hiver. Au lieu de les détruire, les agriculteurs viendront plutôt semer du soja ». Le semis est d’ailleurs tellement important que le semoir est très souvent la porte d’entrée en agriculture de conservation des sols. Bref rien que d’y penser, ça donne le tournis, mais le sujet n’en est pas pour le moins passionnant.

Il y a grossièrement deux grandes manières de voir les couverts végétaux. Ce peut être :

- des couverts morts, par exemple des résidus de culture précédentes (des cannes, des pailles de céréales…),

- des couverts vivants, récoltés ou non, avec un intérêt particulier pour une future culture de rente ou pour le sol, ou alors tout simplement pour ne pas laisser le sol nu et en limiter son érosion.

D’un point de vue terminologie, quand vous entendez parler de « CIPAN (culture intermédiaire piège à nitrates) », de « couverts végétaux », ou d’ « engrais verts », c’est que vous commencez à vous rapprocher du sujet. Les CIPAN, ça reste réglementaire. Ce sont des couverts rendus obligatoires dans certaines régions de France à la suite de la directive Nitrates pour lutter contre les risques de pollution des eaux par les nitrates. Comme nous le confiera un agriculteur, « les CIPAN, ça n’est pas terrible comme engrais vert. Souvent, c’est de la moutarde. Le système racinaire est assez incroyable mais ça dégage des composés souffrés pas terribles pour le sol. La moutarde est souvent utilisée parce que ça ne coûte pas cher ». La notion d’engrais vert, par contre, va beaucoup plus loin dans le sens où il y a une réelle réflexion sur l’effet que peuvent avoir les couverts végétaux sur les plantes de rente, l’environnement, ou sur le sol. L’utilisation d’engrais vert est la conséquence d’un effort volontaire de l’agriculteur, et demande un haut niveau de technicité.

Au travers de quelques exemples, j’avais ici envie de vous introduire la diversité des utilisations possibles de couverts :

Figure 5. Cas d’étude 1 : Orge d’hiver implanté dans les résidus de pailles de blé. Ici, les pailles de blé sont utilisées en tant que couvert et pour conserver l’humidité du sol. Le semis de l’orge est réalisé directement dans les pailles de blé. L’orge est implantée après le blé pour limiter la transmission de maladies à partir des résidus de culture du blé

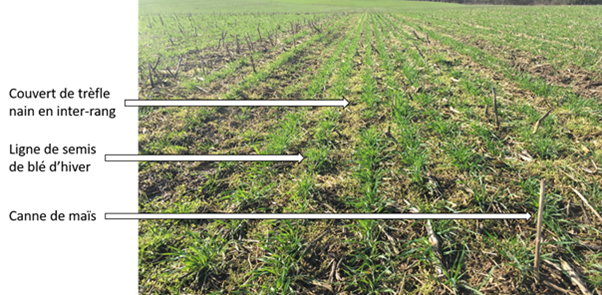

Figure 6. Cas d’étude 2 : Blé d’hiver implanté dans un couvert de trèfle nain semé 1.5 ans auparavant et non détruit jusqu’alors. Le trèfle utilisé en couvert permanent (plus d’un an) pour stocker de l’azote atmosphérique. Les restes de cannes de maïs sont laissées pour apporter de la nourriture au sol, et servent également de couverts.

Figure 7a. Cas d’étude 3 (Voir Figure 7b)

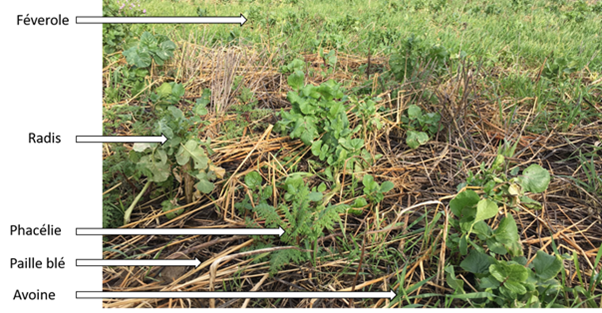

Figure 7b. Cas d’étude 3 : Sur cette parcelle, du colza a été récolté en 2018, du blé d’hiver en 2019, et un engrais vert a été semé en 2019 après récolte. Le couvert sera détruit en 2020 préalablement à l’installation d’une orge. Pour le couvert : les féveroles, trèfle et vesce stockent de l’azote atmosphérique ; le radis structure le sol ; la phacélie apporte de la nourriture pour les abeilles et repousse les pucerons ; les pailles de blé conservent l’humidité du sol ; l’avoine couvre le sol et stimule des champignons du sol.

Figure 8. Cas d’étude 4 : Semis direct de nyger, trèfle et féverole en été 2019 dans les pailles de céréales. Semis direct du colza en automne 2019. Ici, les féveroles et trèfle sont là pour stocker de l’azote atmosphérique, la féverole joue le rôle de leurre pour les altises du colza, le nyger est là pour attirer les limaces et laisser le colza tranquille, les pailles de céréales conservent l’humidité. Ce couvert, dans sa composition, fait en sorte que les ravageurs soient désorientés. Aucun insecticide n’a été appliqué en automne ce qui est très inhabituel pour le colza, sujet à des agressions de ravageurs sur presque l’intégralité de son cycle de développement, générant de nombreuses interventions insecticides.

Cette diversité n’est-elle pas fascinante ? Encore une fois, l’utilisation des couverts végétaux n’est pas toujours évidente et est souvent sujette à débat. C’est notamment le cas des intrants chimiques – particulièrement le glyphosate – utilisés pour calmer un couvert végétal lors de l’installation d’une culture de rente (nous reviendrons sur le sujet du glyphosate en fin d’article). Pour vous rendre compte de la complexité d’implantation de certains couverts, je laisse les agriculteurs témoigner : « Dans notre climat, l’implantation des couverts est de plus en plus compliquée. Même en semant dans les 3 jours après moisson, on n’arrive pas à faire pousser les couverts. On a des canicules à répétition, le sol n’a plus de réserve en eau. On en est à la 4ème année compliquée. On fait un profil cultural, on ne trouve pas d’humidité. Toutes les exploitations ne sont pas irriguées. J’aime bien l’idée des couverts annuels et ça m’embête de plus pouvoir en semer… On aimerait développer des semis à la volée dans les céréales fin mai pour que le couvert bénéficie des dernières pluies des mois de mai/juin. On y travaille, on a fait des essais, c’est pas toujours concluant mais on va y arriver petit à petit » ; « les couvert gélifs ? Il y a toujours trois ray grass qui trainent, c’est toujours plus complexe que ça. Les couverts gélifs marchent sur certaines cultures mais ça ne marche pas tout le temps » ; « les moissons sont de plus en plus tôt donc on peut semer les couverts de plus en plus tôt aussi. On rêve d’en semer dans le blé mais c’est très aléatoire. On ne sème que des petites graines dans ce cas-là. Ca dépend de l’humidité au moment du semis. Il faut que ce soit humide dans les pieds de blé. Peut-être qu’il faudrait replanter avec des rangs plus larges ? »

Au final, en poussant ce concept de couverture permanente jusqu’au bout, une des avancées majeures de l’ACS devrait résider dans la réussite d’une conduite sous mulch vivant, c’est à dire : la réalisation d’une culture annuelle dans un couvert pérenne. Comme nous le confiera un expert : « C’est la superposition, à chaque instant, d’une couverture pérenne dans laquelle on réussit à faire des productions de culture annuelle d’intérêt. Certains agris font déjà ça ! Par exemple avec des couverts de luzerne naine qu’ils calment avec du glyphosate, en le combinant avec un strip-till de cultures d’intérêt qui bénéficient d’un apport d’engrais localisé pour assurer leur démarrage – avec peut-être une irrigation localisée – le temps que la culture d’intérêt passe au-dessus du couvert présent. Le couvert de luzerne prend le relai après la récolte. Il n’y a pas de problème de salissement, ni de mauvaises herbes. Par contre, il peut y avoir une compétition forte pour les ressources à certains moments ».

Encadré Agro-équipement

Quelques exemples de machines utilisées pour détruire les couverts végétaux : Déchaumeur à disques, Déchaumeur à dents, Rouleau FACA, Rouleau simple, Rotovator, Broyeur, Bineuse d’interrang; Houe rotative, Herse étrille, Roto Étrille….

Figure 9. Exemples d’outils utilisé pour détruire les couverts végétaux.

Quelques exemples de semoirs utilisés en agriculture de conservation des sols : le semoir Strip-till qui ne travaille que les lignes de semis, avec la possibilité de rajouter de l’eau et des intrants au moment où la graine est semée; Le Semoir à disque sur le couvert vivant (ne détruit pas le couvert mais le plie dans le sillon); Le Semoir à dents sur couverts végétaux détruits (semis sous la paille obtenue des couverts végétaux détruits); La Trémie frontale avec rampe….

Figure 10. Deux exemples de semoirs utilisés en agriculture de conservation des sols.

L’allongement des rotations et la diversification des cultures

L’allongement et la diversification des successions culturales constitue le dernier pilier de l’agriculture de conservation des sols. Et là aussi, il y en aurait des choses à en dire. Casser les cycles de maladie grâce à des dates de semis et durée de développement différentes, structurer le sol avec des systèmes racinaires variés, apporter de la manière organique en laissant des résidus de culture ou des couverts sur le sol, stocker de l’azote dans les sols pour les cultures suivantes… La majorité de ces effets s’oriente complètement dans le sens d’une agriculture de conservation des sols. Nous en rediscuterons plus loin sur la partie du numérique, mais le choix des successions culturales et des assolements peut être extrêmement complexe, surtout quand on commence à jongler avec des règles agronomiques de succession culturale, des contraintes techniques et économiques (conditions pédo-climatiques particulières, filières existantes pour sa production, besoin de fourrage…), ou encore des objectifs de production sur l’exploitation… Les successions culturales n’ont comme limite que l’imagination (c’est un peu naïf, j’en conviens, il y a pas mal de contraintes quand même), mais quand on regarde la diversité des rotations existantes, entre par exemple des rotations simples, des rotations simples avec culture pérenne, des rotations simples additionnées, ou encore des rotations 2+2, on se dit qu’il y a matière à réfléchir.

Bref, plutôt que de rentrer dans des détails extrêmement techniques – ça serait en particulièrement long et difficile à suivre – j’ai préféré vous présenter ici quelques exemples de successions culturales que j’ai pu voir lors de mes déplacements :

- Premier exemple: Luzerne (2 ans) – maïs – triticale – haricots verts/betterave rouge (sur le même champ) – triticale/blé – maïs – orge »

« C’est une rotation issue de 5 ans de travail avec les contraintes économiques, et le salissement des parcelles pris en compte… Avec la sécheresse, toutes les légumineuses, notamment les féveroles, c’est compliqué. Les cultures à cycles courts – légumineuses, pois de conserve, haricots – avec une sécheresse au milieu, c’est l’enfer. 25 quintaux les bonnes années (comparé aux 80 quintaux) »

- Deuxième exemple: Une rotation actuelle de 7 ans avec :

- 5 cultures d’hiver : pois, blé, colza associé avec trèfle/luzerne, blé panifiable, luzerne ou trèfle seul pour jachère régénérative sur 2 ans (non récoltée), épeautre ou avoine d’hiver

- 1 culture de printemps : soja ou tournesol (voire les deux ensemble). Cela peut paraitre faible mais l’agriculteur m’expliquera que beaucoup d’adventices de printemps (chardons, ambroisie, vulpin…) se développent avec les cultures de printemps

« La rotation permet 5 à 6 récoltes sur 7 ans. Il y a seulement une culture de printemps à cause des adventices présents (chardons, ambroisie, vulpin…). La luzerne n’est pas valorisée, elle est laissée au sol. La culture après jachère de luzerne est très en forme. La jachère augmente très fortement la teneur en phosphore assimilable »

- Troisième exemple : pois en double culture, blé + soja en relay-cropping, tournesol semé au strip-till dans trèfle blanc, avoine en double culture avec trèfle blanc, et luzerne en sous-semis, blé en semis direct dans trèfle blanc + luzerne

Cette rotation n’est pas encore en place mais est envisagée. La rotation permet 7 récoltes en 5 ans. L’objectif étant d’intensifier le nombre de récoltes dans le même temps.

Concilier l’ACS et les outils numériques

Un premier constat général

Maintenant que vous commencez à vous familiariser avec l’agriculture de conservation des sols, continuons un peu notre chemin et intéressons-nous aux outils numériques qui pourraient l’accompagner. Nous allons nous y engager tranquillement au départ avec des constats et retours généraux de nos contacts, avant de replacer les outils numériques au sein des principaux piliers de l’agriculture de conservation des sols que nous avons déjà discutés : le travail du sol, les couverts végétaux, et la diversification des cultures. Ce blog est, comme vous l’aurez compris, principalement orienté vers l’agriculture de conservation des sols, nous essaierons donc au maximum de présenter les outils numériques en ce sens. Seront donc mis de côté les outils numériques transversaux – applicables à toutes les formes d’agriculture – comme les logiciels de gestion parcellaire pour suivre son parcellaire et remonter les pratiques culturales, les réseaux sociaux et plateformes de partage pour décloisonner les échanges et les connaissances, les outils numériques pour la commercialisation de la production… (même si certains nous auront été cités par nos interviewés). Seront également mises de côté les pratiques issues de l’agriculture de précision, notamment la modulation intraparcellaire (fertilisation modulée, modulation de densité de semis…). Ces sujets sont largement décrits ailleurs.

Le numérique, le digital, l’agriculture de précision, ça parle plus ou moins à tout le monde, ou tout du moins ça a toujours évoqué quelque chose chez nos interviewés. Plusieurs d’entre eux ont rapidement fait la distinction entre ces outils-là, considérés comme de la « high-tech », avec les connaissances en agronomie, vue plutôt comme du « low-tech ». Sans connotations particulièrement positives ou négatives, le distinguo high-tech/low tech nous a été présentée ainsi : « Le low tech, c’est l’agronomie, c’est-à-dire comment ça fonctionne basiquement. C’est quelque chose qui ne demande aucune dépense, que de la connaissance. Une fois que tu sais ce que tu veux faire, tu peux te demander comment tu veux aller plus loin. La high tech, ce sont des caméras, des GPS sur tracteurs, des sondes, le déclenchement de l’irrigation … C’est quelque chose que l’agriculteur ne peut pas fabriquer lui-même » ; « Je suis assez low tech mais je regarde pas mal ce qui se passe dans le numérique. Il y a des choses qui m’interpellent » ; « Il n’y a pas plus de précision dans l’agriculture de conservation. En ACS, il y a moins de précision. Il y a toute une frange qui reste en low tech ». On pouvait ressentir dans ces entretiens toute l’importance accordée au retour à la terre, à l’agronomie, ou encore à la compréhension du fonctionnement du système – qui passe avant l’utilisation de ces outils numériques. Néanmoins d’un point de vue extérieur, la dichotomie high-tech/low tech qui a été parfois longuement discutée au cours de nos échanges est amusante en ce sens que plusieurs interlocuteurs se considérant comme low tech sont en réalité plutôt assez bien équipés par rapport à la grande majorité des agriculteurs. Un petit exemple qui pourrait apparaitre dissonant aux yeux de certains : l’agriculteur se considérant en low tech et regardant « ce qu’il se passe dans le numérique » est équipé en guidage RTK sur l’ensemble de ces tracteurs et en guidage caméra pour sa bineuse. Certains outils, notamment ceux de guidage et de géo-positionnement sont peut-être maintenant largement rentrés dans le domaine commun et n’apparaitraient donc même plus comme de la high-tech pour certains agriculteurs sur le terrain. C’était d’ailleurs d’autant plus surprenant pour moi que ces technologies de géo-positionnement avaient justement permis de donner des beaux jours devant eux à certains itinéraires de l’ACS, notamment ceux où la précision des applications machines est extrêmement intéressante. A cette dernière assertion, un agriculteur – aussi concessionnaire de matériel agricole – me soutiendra que les outils de géo-positionnement n’auraient pas permis de créer de nouveaux itinéraires culturaux mais surtout de largement gagner en confort dans la mise en place de ces itinéraires-là : « Le GPS, c’est du confort d’utilisation mais c’est pas ça qui fait qu’on va vers l’ACS ou pas. Ce confort-là est encore plus présent dans le conventionnel. Le numérique qu’on vend autour des machines, c’est du confort d’utilisation avant toute chose. L’objectif, c’est d’être plus efficace que rapide. L’agriculture européenne fait face à un manque cruel de main d’œuvre. On a l’impression que ça s’accélère. Il y a de moins en moins de monde en agriculture. On n’a pas encore des machines robotisées même si tout le monde en parle. C’est la même chose en industrie. L’agriculture n’échappe pas à cette règle. Le marché bascule vers des machines très équipées (de plus en plus grosses) où il faut faire de plus en plus d’hectares».

Avant de croiser outils numériques et piliers de l’ACS, j’avais envie d’introduire ici deux questionnements généraux qui ont été soulevés pendant nos entretiens (ces aspects seront repris dans la partie discussion de ce post). Ces éléments ne sont pas spécifiques à l’ACS mais continuent – d’un point de vue personnel – à me questionner énormément. Le premier a trait au besoin de précision qui est régulièrement soulevé par les acteurs de l’écosystème Agtech. La question, assez sobrement, pourrait se résumer ainsi : L’objectif principal du numérique est-il d’apporter de la précision ? Un éclairage me sera donné durant un entretien : « L’agriculture de précision peut apporter un grand bloc qui ne relève pas de la précision des pratiques mais qui interviendra plutôt autour de la mesure de ces différentes composantes, dans un objectif de certification pour appuyer les démarches de labellisation. C’est là qu’on attend tout. C’est plus du numérique que de la précision». Le deuxième questionnement, étayé par certains interlocuteurs, revient sur la capacité des outils numériques à aider à comprendre un fonctionnement de parcelles considéré comme extrêmement complexe : « Au vu de la complexité des systèmes de culture et de production, comment l’agriculture de précision peut tout connaitre à propos du sol, des précédents, de l’historique… » ; « Bon, dans l’agriculture de précision, essayer de moduler et mettre de manière précise ce qui est nécessaire aux plantes, c’est une bonne idée. Lorsqu’on parle de fertilité, une partie des variations de rendement est plus due à des facteurs de sol (gestion d’eau, gestion de structure) que des problèmes de fertilité en tant que tels. Utiliser l’AP pour faire des diagnostics et ensuite être plus précis dans ces diagnostics peut être utile mais il faut être plus malin que s’arrêter à l’idée que ça pousse moins, j’en mets moins. Parfois, ça peut moins pousser parce qu’il y a moins de fertilité ». Ces questions sont-elles au cœur de vos préoccupations ? Nous aurons l’occasion d’y revenir plus loin !

Améliorer la connaissance de son sol

Le sol étant le leitmotiv de tous les défenseurs de l’ACS, on est un peu obligés de commencer par là si on ne veut pas se faire taper sur les doigts. Mesurer ce qui se passe dans le sol, on est d’accord, ça prend du temps, c’est relativement cher, on ne sait pas tout le temps ce que l’on cherche et ce n’est pas évident d’être exhaustif. Ce qu’il se passe dans le sol, on peut y accéder de manière directe – on met les pieds dans le plat en gros (c’est ce que l’on va voir ici) – ou de façon un peu plus subtile (nous y reviendrons avec les couverts végétaux et les plantes indicatrices). Quelques exemples mis en avant par nos interlocuteurs :

- Pour les aficionados de l’ACS, l’agriculteur se doit d’aller faire le tour de ses parcelles et c’est à regret que certains des enquêtés nous diront que les agriculteurs se font rare sur le terrain. En ACS, pas besoin de grand-chose, au moins d’une bêche pour pouvoir aller regarder son sol. Pourquoi alors ne pas imaginer une bêche connectée ou un pénétromètre connecté qui donnerait une indication sur l’état de structure du sol ?

- « Il faut suivre la température du sol. Dans certaines cultures, on ne va pas aller mettre une graine s’il fait trop froid. Si on avait la température des parcelles avec 2-3 capteurs par parcelle, ça pourrait apporter de l’information »

- « Quand est ce que j’interviens en ACS ? Le gros point à surveiller, c’est l’état structural et l’état d’activité biologique du sol. Si c’est pas le moment de sortir ou de travailler le sol au risque de tasser, mieux vaut rester chez soi et sortir quand le sol est ré-essuyé, mais encore faut-il avoir l’info. Les suisses ont des réseaux de tensiomètres où il suivent l’état de ré-essuyage des sols. Ils ont mis en place des feux rouges/orange/vert pour savoir si ça vaut le coup de sortir les outils de travail du sol superficiel»

- Un agriculteur proposera d’utiliser de l’imagerie pour suivre l’état d’humidité des sols, avant de nuancer son propos : « Tant que la croissance est là et que le sol répond, il n’y a pas forcément besoin de faire grand-chose »

- La manière la plus exhaustive de mesurer l’état du sol reste de réaliser des cartes de conductivité ou résistivité électrique, en les combinant derrière avec de l’expertise terrain et des analyses de sol. La conductivité/résistivité, bien qu’exhaustive, est difficile à interpréter seule en fonction de ses relations croisées avec la teneur en eau des sols, le niveau de pierrosité, la texture du sol, la profondeur du sol, ou encore le niveau d’éléments chimiques présents.

- On sait encore peu de choses sur le développement et le fonctionnement des organes souterrains des plantes et de leurs interactions avec le reste de l’écosystème sol. La société Mycéa est en phase de développement et de test d’un outil d’imagerie enterrée – Scanorhize – pour étudier le développement des racines, des mycelliums et des mycorhizes. L’objectif étant également de comprendre dans quelle mesure les pratiques culturales impactent l’installation des systèmes mycorhiziens.

- Les agriculteurs avancés en ACS ont besoin de savoir ce qui se passe dans leur sol, et de le savoir précisément. Certains reprochent aux analyses physico-chimiques actuelles leur manque d’exhaustivité dans le sens où il faudrait aller beaucoup plus loin sur la texture (analyse granulométrique), la microbiologie (le comptage des micro-organismes, caractérisation des niveaux d’activité biologique), la métabolomique (analyse des métabolites – est ce que la fonction est assurée ? est ce qu’il y a eu minéralisation/dépollution par les micro-organismes ?). D’autres préconisent également d’être plus précis sur les différentes formes d’azote dans le sol, notamment à propos de l’azote potentiellement minéralisable (APM), ou des différents types de matière organique des sols (MO rapide, MO lente). Pendant les interviews, les noms de laboratoires comme Célestalab ou Auréa reviendront régulièrement. Un interlocuteur nous dira que d’autres laboratoires « ont la volonté de changer; ils aimeraient bien mais ils n’ont pas forcément les compétences ». Les outils numériques et capteurs pourraient-ils aider à aller dans ce sens ?

- Pour continuer dans cette même veine et faire le lien avec les questions énergie/climat abordées plus loin dans le document, un opérateur sur le terrain m’expliquera qu’ « il n’y a pas grand-chose comme outil pour déterminer le carbone dans les sols. Ca, s’est compliqué et on a rien ». Il existe néanmoins pas mal de travaux de recherche dans le domaine de la spectroscopie (proche infrarouge, moyen infrarouge…) pour mesurer les teneurs en carbone organique des sols. Certains spectromètres portables, à utiliser directement dans les champs, sont en cours de développement. Ces travaux sont néanmoins rendus compliqués par le fait que la signature spectrale des sols dépend de pas mal de choses, dont l’humidité du sol, ou encore le type de sol. On ne verra donc pas encore tout de suite des spectromètres à carbone pour utilisation au champ.

Repenser le travail du sol

Le non-labour stricto sensu, c’est-à-dire avec un travail du sol superficiel (sans labour) resterait encore peu pratiqué par les agriculteurs. Certains sols agricoles (sols pierreux, sols compactés…), certaines conditions environnementales ou climatiques (sécheresse, dessiccation ….) ne se prêteraient pas aisément à la pratique du non-labour et amèneraient certains agriculteurs en ACS à effectuer un travail du sol plus ou moins en profondeur au risque par exemple, de ne pas avoir de récoltes fructueuses. Ces variabilités pédo-climatiques pourraient être une porte d’entrée pour le numérique : « Il faut pouvoir maîtriser les profondeurs suivant les types de sol, maîtriser les profondeurs de semis et de travail du sol. Si on va vers de l’ACS, à termes, on travaillera de moins en moins les sols. Il y a un intérêt à déterminer des notions de compactions sur des zones plus compactées que d’autres. L’ACS, c’est revenir avec un décompacteur dans une zone de limons (qui aurait été délimitée en amont) ». Et un autre interlocuteur d’enchérir : « L’avenir de la précision peut se trouver dans tout ce qui relève du tassement des sols. Savoir comment préserver la vie active du sol sans la matraquer. Ce qui pourrait être intéressant pour l’ACS, c’est la précision qui tourne autour du control farming, c’est-à-dire, enregistrer la trajectoire des outils qui sont rentrés dans la parcelle. A partir de cette information, l’agriculteur peut opter pour l’une des deux stratégies suivantes : Soit, matraquer toujours le même passage et tout faire en déporté depuis ces zones-là, on parle alors de ‘land staring’, soit matraquer toute la surface de parcelle de manière homogène, dans ce cas, il s’agit de ‘land sharing’ ». La précision aurait alors sa place dans ce voyage vers le non-labour et la non-perturbation des sols agricoles notamment au niveau de la détection des zones compactées naturellement ou par l’action des machines agricoles.

Limiter le travail et la perturbation du sol, c’est limiter au maximum le passage d’une machine agricole dans les parcelles. Pourquoi ne pas alors prendre un peu l’air ? Un agriculteur relèvera ainsi qu’ « il y a un avenir dans le drone. On pourrait semer 400 ha par exemple avec un drone et le semis pourrait se faire sur 3 à 9m de large. Cela nous permettrait de réduire l’utilisation du semoir rattaché au tracteur qui a un poids trop lourd et qui nous oblige d’attendre d’avoir moissonné avant de semer. En outre, le drone pourrait rendre possible la mutualisation d’outils. Il est facile de trouver plusieurs agris qui vont s’acheter un drone. ». Nous avons très peu parlé de robotique jusqu’ici mais il serait possible d’imaginer des flottes de petits robots de quelques dizaines de kilos, travaillant en essaim, et s’occupant du semis avec précision. Ces robots très légers permettraient de limiter au maximum le tassement du sol.

S’intéresser à la couverture permanente des sols

Caractériser en quantité et en qualité les couverts végétaux. C’est peut-être le service auquel on pourrait penser en premier lieu au vu de l’offre pléthorique de prestataires d’imagerie en agriculture – que ce soit par drone, avion ou satellite. En ACS, toutefois, on ne raisonne pas qu’avec de l’expression végétative ou de la biomasse : « Le numérique pourrait nous fournir une information globalisante sur le couvert et sa masse. Ceci pourrait être intéressant. En fonction de la masse produite, on va pouvoir capitaliser telle ou telle chose. Toute la difficulté, c’est que la totalité de l’information est constituée de la partie souterraine et de la partie aérienne du couvert. Avoir une information pertinente sur les racines, c’est pas évident. Alors, comment évaluer la diversification du système racinaire et l’état des radicelles ? Il y a des mesures de la conductivité mais la conductivité est une résultante. Il faut pouvoir l’expliquer. Qu’est ce qui l’explique ? Est ce le fait que la terre soit fine ? Est ce l’hydromorphie ? Y a-t-il une dalle de calcaire en dessous ? Est ce des cailloux ? Ca peut être tout ça à la fois ». Vous ne serez pas surpris de la référence aux racines de ces couverts– et pas seulement à leur partie aérienne – pour des passionnés de l’ACS tant le sol est pour eux un élément important. Cet aspect sera d’ailleurs soulevé lors d’un autre entretien : « Je vois bien une caméra au-dessus du sol pour caractériser le couvert. Cependant, ce n’est pas parce que j’ai beaucoup de biomasse aérienne que j’aurai beaucoup de biomasse souterraine. Pour ma part, je préfère parfois voir des racines qui ont fait de la structure plutôt que de voir beaucoup de biomasse aérienne ».

Avoir une observation du couvert, à l’aide d’une image par exemple, c’est bien, ça donne déjà de l’information. Cette information est directe : on suit l’état du couvert. Mais en allant un peu plus loin, on se rend compte que l’état du couvert végétal, par le développement de certaines espèces plutôt que d’autres ou par la rapidité de son développement, pourrait apporter une information indirecte sur le sol. Et là, ça commence à devenir intéressant : « Les couverts végétaux sont un excellent révélateur de l’état du sol et bien meilleur qu’une carto de rendement. Etre capable de cartographier l’état végétatif des couverts, ça en dit bien plus que d’autres. Autant une plante cultivée, il y a beaucoup de biais, notamment sur la fertilisation qui atténue tout un tas de variabilité dans la parcelle. Quand tu sèmes tes couverts, tu te retrouves toujours en conditions climatiques plus compliquées, il n’y a pas de fertilisation, et tout ressort » ; « Dans les couverts végétaux, on a des mélanges, et dans certaines zones on va voir différentes choses se développer. Est-ce que demain on pourrait le cartographier ? Cartographier les couverts végétaux pour pouvoir redescendre cette minéralisation – différente au sein des zones – dans les PPF (plans prévisionnels de fumure). Les couverts sont des plantes révélatrices et ce dont nous avons besoin, c’est de pouvoir quantifier le développement des couverts avant la destruction afin de déterminer ces zones hétérogènes et s’y adapter. Pourquoi ne pas moduler des couverts en tenant compte de la complexité que ça peut avoir. Arriver à se dire que sur des sols où historiquement j’ai une forte minéralisation potentielle, je pourrais observer la présence de crucifères et de graminées ou encore sur des sols limités en azote, pouvoir observer des légumineuses ». S’informer indirectement sur le sol à partir de plantes révélatrices ou indicatrices, de façon non invasive, peut-être que ça donnera des idées à certains : « A quoi peut être due une hétérogénéité constatée ? A la compaction ? A un manque de phosphore ? On remplace par encore l’œil et le feeling de l’agriculture. Le numérique, c’est un outil d’aide, c’est certain. Voir des différences de couverture, ça te fait chausser tes bottes pour aller voir le milieu du champ où on ne va pas souvent, éventuellement faire un prélèvement. Le numérique peut être un déclencheur de réflexion. Ce ne sera pas la réflexion mais ça aidera à trouver la solution ».

Pour arriver jusqu’à caractériser l’état du sol, encore faudrait-il être capable d’identifier précisément les plantes du couvert, et pas seulement si ça pousse ou pas. Et ça, c’est vrai que c’est pas encore gagné. Certains acteurs commencent à proposer des solutions de détection, voire d’identification de plantes. On pourrait par exemple citer Carbon Bee Agtech et certaines vivaces ou Telespazio et les pieds de Datura dans des cultures de rente. Cette détection/identification pourrait aller ensuite encore plus loin, pour les discriminer au sein de couverts végétaux. Et là, on pourrait commencer à ouvrir de nouvelles portes : « Si demain on sait faire ça, on va changer la réglementation. Nous n’allons plus dire que l’ACS a le droit à une dérogation pour le glyphosate mais que le glyphosate a seulement un droit d’utilisation pour tuer les vivaces de manière très localisée par un badigeonnage localisé ou une pulvérisation ou autre ».

Revenons également un peu sur le semis. Nous avions discuté un peu plus haut du semis par drone au regard de la limitation du travail du sol. Le semis de couverts végétaux par drone pourrait être lui aussi totalement envisageable. Des essais ont par exemple été mis en place pour le semis de couverts dans le blé sans dégradation des plants de blé, le semis de doubles couverts sur des parcelles d’agriculteurs en ACS afin de réduire l’usage de désherbants. Un des interviewés sera plutôt intéressé par l’implantation de couverts dans des parcelles à l’accès difficile : « En viticulture, l’utilisation de drones qui permet d’aller semer des couverts végétaux sur des zones en pente ou le tracteur ne peut arriver. C’est encore en développement mais ça permet déjà d’apporter de la biodiversité dans la vigne à des endroits difficiles d’accès ».

Au-delà de faciliter l’implantation de couverts, les outils numériques pourraient également intervenir sur le plan du conseil et de la préconisation autour de ces couverts : « Faut-il semer des couverts végétaux si rien ne va pousser ? Le numérique va permettre de conforter l’agriculteur sur « est ce que j’agis ou est ce que je n’agis pas » ». Nous assistons d’ailleurs à des initiatives pertinentes en ce sens dans le cadre de l’ACS. C’est par exemple le cas de la feuille de décision et de calcul Acacia, développée par le GIEE Magellan et accessible gratuitement ou encore l’outil de quantification des couverts, MERCI, développé par la chambre d’Agriculture des Charentes. Ces initiatives locales ont tout leur intérêt comme le soulignera un de nos contacts : « Localement, les chambres d’agris essayent de personnaliser les conseils sur les couverts végétaux. Les couverts, ça se règle région par région ».

Numérique et diversification culturale

Terminons ce tour d’horizon avec le dernier pilier auquel l’ACS accorde de l’importance : la diversification et l’allongement des rotations. La gestion des rotations est particulièrement complexe pour un agriculteur. Elle peut se raisonner :

- dans l’espace (les assolements) et le temps (successions culturales),

- sous forme de rotations courtes ou longues,

- en fonction des contraintes et/ou objectifs de l’exploitation,

- en fonction de règles agronomiques prédéfinies ou d’expérience passée,

- en fonction du profil de l’agriculteur,

- ….

Certains agriculteurs vont la raisonner à très court terme alors que d’autres l’imagineront sur le long terme. Certains auront des stratégies de rotation fixe quoiqu’il arrive pendant que leurs voisins auront des stratégies très adaptatives. Certains encore ne réfléchiront même pas sous forme de rotations, mais mettront en place la bonne culture dans la bonne parcelle au bon moment en fonction du salissement de la parcelle ou encore du développement du couvert.

Bref, « Au niveau de la conception des rotations, c’est le casse-tête. Pour la gestion à plus long terme d’une exploitation agricole, il n’y a que le numérique qui permet de le faire » nous confiera un de nos interlocuteurs. Et de poursuivre ainsi : « Le numérique est capable de modéliser plein de choses : les successions de cultures, les risques de maladies, les règles agronomiques. Si c’est un facteur limitant, il va en tenir compte. L’objectif, c’est de recueillir ces données qui viennent de chez Arvalis et autres, et de compiler tout ça. Il y a plein de gens qui ont des choses intéressantes mais tout ça reste les uns chez les autres. Ce n’est pas capitalisé. Il faut amener des outils pour apporter des choses diverses et variées. Il faudrait que tout le monde mette ses résultats d’expérimentation en commun dans une grande bibliothèque nationale. L’outil doit prendre en compte tous ces éléments là mais on pourrait aussi imaginer prendre en compte des priorités pour la gestion des assolements – quelles actions entreprendre en premier ? On ne pourra pas tout suivre, il faudra prioriser des choses. Quelle est la problématique la plus importante ? La fertilité ? Un défaut de matière organique ? Tout ça va déterminer le type de rotations qu’on va mettre en œuvre ». Ce qu’il manque peut-être déjà en France, c’est d’avoir une image claire de l’état actuel des successions culturales et de l’assolement, et de suivre ces rotations au cours du temps. C’est dommage parce qu’une des sources de données particulièrement utile pour travailler sur le sujet existe et est disponible en open-source. C’est le registre parcellaire graphique (RPG) qui sert de référence à l’instruction des aides de la PAC. Le RPG a pas mal évolué depuis sa création en 2006, avec un changement majeur en 2015 (la mise à disposition des cultures cultivées à l’échelle de l’ilot cultural avec plus de 300 classes de cultures différentes), mais il n’en reste pas moins qu’il n’y a qu’à le valoriser. L’INRAE a d’ailleurs pas mal travaillé au développement d’un outil mettant à profit l’utilisation du RPG pour le suivi des dynamiques d’occupation des terres agricoles : RPG Explorer.

Même si les outils accessibles sur le terrain sont plus des recueils d’expertise et d’expérience que de la modélisation en tant que telle, saluons à nouveau l’initiative du GIEE Magellan qui a mis à disposition gratuitement l’outil « Acacia », et celle d’Arvalis qui a développé l’outil « Choix des Couverts ».

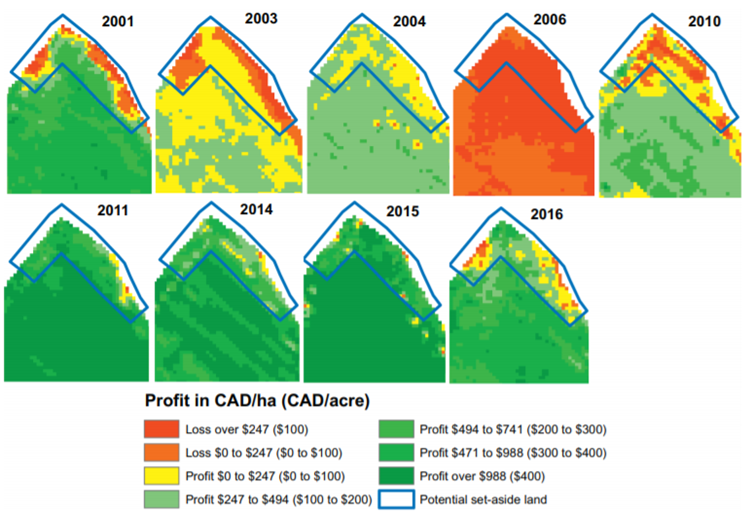

Petit clin d’œil ici aux cartes de rendement (c’était le sujet de ma thèse). Elles sont généralement présentées comme une résultante de tout ce qui s’est passé sur l’année, et peuvent être utilisées pour évaluer le potentiel de production d’une parcelle, et pourquoi pas retravailler sur les itinéraires qui y sont réalisés. Comme le détaillera un intervenant : « la carte de rendement, à condition qu’elle soit fiable (dans 99% des cas, c’est pas fiable parce que la machine est pas étalonnée), va permettre de s’adapter. Si j’ai un petit potentiel, ça sert à rien d’investir. La carte de rendement, c’est un constat à l’instant ‘t’ de ce qui s’est passé pendant la campagne. C’est un indicateur, c’est un outil qui va permettre de déterminer si l’action est positive ou pas. Si je vois que dans une zone le curseur ne bouge pas, c’est que la partie potentiel n’avait peut-être pas d’intérêt. La fertilité peut être à l’origine d’un déséquilibre important qui peut faire que ça ne produit pas. Si je m’arrête à la carte de rendement, j’aurais pu me tromper. Il faut que ça devienne plus fiable. C’est un outil redoutable parce qu’on peut descendre sur du tout fin et on peut expliquer des choses. Le plus important, c’est les cartographies de rendement pour quantifier le travail que l’on fait à la parcelle ». J’en profite ici pour partager également un article scientifique – pas particulièrement difficile à lire – qui propose d’utiliser des cartes de rendement pour discriminer les zones de production rentables de celles qui ne le sont pas, et de mettre en place des stratégies de conservation dans ces dernières (fleurs sauvages, trèfle rouge, trèfle blanc, luzerne, phacélie, pois et avoine…). Le titre de l’article est assez évocateur – et j’en ai d’ailleurs repris une partie pour le titre de cette synthèse – ‘quand l’agriculture de conservation rencontre l’agriculture de précision

Figure 11. Répartition spatiale des bénéfices dans les terres potentiellement mises en jachère identifiées. Source : Capmourteres et al., 2018. Precision conservation meets precision agriculture: A case study from southern Ontario. Agricultural Systems. 167, 176-185

Les cartes de rendement sont d’ailleurs plébiscitées dans pas mal d’autres travaux scientifiques pour mettre en place des systèmes qui se rapprochent de près ou de loin de l’ACS (Kitchen et al., 2005 ; Yost et al., 2017, 2019). Pour les lecteurs intéressés par les cartographies de rendement, je vous invite à retrouver les articles du blog sur Aspexit qui en discutent, il y en a pas mal.

A la convergence du numérique et de l’agro-équipement, laissons-nous divaguer sur l’extrême diversité culturale que nous pourrions observer dans les champs. Nous venons de voir que certaines zones non rentables pouvaient être réorientées vers autre chose que de la culture de rente. Pensons à la variation de densité de semis en fonction des caractéristiques de sol (ça commence déjà à être fait) : « Ils ont des cartographies de résistivité de sol assez précises qu’ils corrèlent avec des comportements de plants, ils savent que dans les bas-fonds, les lentilles se comportent moins bien mais le lin se comporte mieux, et ils gèrent en plus les apports de fertilisants qui vont avec ». Mais pensons également au multi-cropping (mélanges de cultures), ou au mélange de variétés avec des semoirs multi-trémies, et des systèmes de géo-positionnement pour placer les semences telles que ces multi-cultures ou variétés se développent et interagissent au mieux. Réfléchissons à la mise en place des cultures annuelles dans des couverts pérennes. « On peut laisser des bandes pour resemer des betteraves ou des plantes sensibles, on peut avoir des bandes sans couvert, on peut organiser le couvert en bandes, on peut faire du relay-cropping». Tous ces itinéraires culturaux sont complexes, bien plus que ceux utilisés actuellement. La mise en place de ces itinéraires demanderait d’ailleurs de revoir énormément de solutions numériques actuellement développées qui, bien que déjà techniquement avancés, ne considèrent souvent qu’une culture à la fois.

Tentons de prendre un peu de recul

La recherche constante de précision a-t-elle du sens ?

L’agriculture de conservation des sols est une agriculture qui semble revenir de plus en plus à la valorisation des savoirs agronomiques que certains de nos interlocuteurs qualifient de « low tech ». L’orientation actuelle des systèmes agricoles vers cette agriculture centrée sur le sol demanderait aux acteurs du monde de l’ACS un apprentissage constant des réalités de leurs environnements agricoles, recherchant, expérimentant, découvrant plusieurs scénarios qui leur permettraient de tenir les promesses de cette agriculture (nous reparlerons d’expérimentation un peu plus loin). L’agriculture de conservation des sols telle que nous avons pu l’observer durant ce travail de veille est une agriculture qui continue à construire sa base de connaissances. Elle demande nécessairement une période de transition, et cela prend du temps. Il faut du temps pour revitaliser ses sols. Il faut du temps pour faire remonter les taux de matière organique. Il faut du temps, tout simplement parce que l’on travaille avec du vivant : « la transition est à bien réfléchir. C’est primordial de considérer l’état de son sol pour modifier ses pratiques, notamment l’indice de battance. La réduction du travail intensif du sol doit se faire dans un sol dont la biologie est capable de compenser la réduction du travail du sol. Plus la biologie est faible à l’état initial, plus la transition doit se faire progressivement ».

Avec ce prisme de lecture, dans une agriculture en transition, la notion de précision doit-elle être prépondérante ? « Nous travaillons avec des leviers du vivant, les variétés de culture, les couverts permanents. Je ne me suis jamais demandé quel outil il manque pour mettre en oeuvre telle ou telle technique. Je discute beaucoup avec un groupe de 15 à 20 agriculteurs français qui font un peu d’agriculture biologique mais qui pratiquent surtout du semis direct ou en sont proches. Personne ne me parle de modulation intra-parcellaire ou de modulation de doses. Pourtant ce sont des personnes très regardantes sur ce qu’elles font. Au pire, ces agriculteurs vont refaire quelques petites tâches qu’ils auraient loupé mais ils ne font pas de modulation » ; « Je fais des analyses de sol et je zone des apports mais c’est à la grosse louchée. Je suis situé sur un territoire un peu spécifique. Je raisonne en fonction des facteurs limitants. La précision dans les parcelles, ce n’est pas mon premier challenge. Mon premier challenge est plutôt de faire monter le niveau de productivité. Je préfère mettre de la matière que mettre de la précision. Je mets principalement des céréales, du maïs; je suis sur des terrains un peu compliqués avec des potentiels réduits et j’en fais pas un facteur limitant. J’ai préféré réintroduire de l’élevage dans mon système et gérer les dégâts de gibier… aujourd’hui, la précision n’est pas mon facteur limitant. Le jour où la précision arrivera en tête de liste, elle redeviendra d’actualité ». Un dernier contact, après avoir accompagné de nombreux agriculteurs dans cette transition en ACS, se positionnera ainsi : « Je conseille à l’agriculteur de travailler avec du vivant plutôt qu’avec du numérique. Certains acteurs ont tendance à se focaliser sur le numérique mais moi, je suis plutôt pour l’agriculture qui essaie de simplifier, diminuer notre dépendance aux technologies. Si nous continuons sur cette voie là, nous risquons de finir sur une impasse. Après c’est contradictoire : On développe la technique du strip till. Sans GPS, on ne pourrait pas le faire. Je suis un peu un idéaliste mais est ce que le débat est posé au bon endroit ? Il faut aller bien plus large et ne pas se concentrer que sur la technique. On ne résout pas les vrais problèmes et enjeux. C’est un peu comme la voiture électrique. On bouge trop en fait »

L’Agriculture de Précision, dans sa terminologie, sous-entend que l’on essaye de raisonner les itinéraires culturaux de la façon la plus précise possible, en prenant notamment en compte les variabilités spatio-temporelles des facteurs de production dans les parcelles. Sur le principe, il n’y a rien de mal à être précis, c’est même chaudement recommandé. Mais comme nous venons de le voir, la précision n’est pas nécessairement le facteur numéro 1 à considérer, surtout dans le cadre d’une agriculture en transition (en ACS par exemple) tout simplement parce qu’on a quand même bien d’autres chats à fouetter. La précision, ça arrive à la fin, une fois qu’on commence à être bien assis dans son système et qu’on est très au clair sur ses itinéraires et ses pratiques. Néanmoins, je pense qu’il est pertinent de questionner la légitimité de cette précision dans le sens où tant de comportements, flux, relations, interactions ou encore cycles nous sont encore inconnus, à commencer par le sol. La précision a-t-elle du sens alors que la gamme d’incertitude dans laquelle elle s’intègre est absolument gigantesque ?

Les agriculteurs, techniciens ou encore conseillers très tournés vers l’ACS sont, d’une manière générale, très humbles sur le fait que les interactions entre le sol, la plante et le climat sont d’une complexité inouïe et qu’ils ne les comprennent pas toujours. Les retours de ces enquêtés sont particulièrement édifiants et devraient être pris en considération beaucoup plus profondément par les acteurs du numérique et de l’agriculture de précision. Un de mes interlocuteurs s’étendra longtemps sur le sujet : « Quand on regarde la fertilisation azotée, le CAU (coefficient apparent d’utilisation) est proche de 60% et ça diminue à 50% en semis direct, j’en suis sûr. Ca veut dire que seulement 50% de l’azote apporté va être réellement absorbé par la culture en place. Ca veut pas dire que le reste est perdu mais qu’il est capté par un ensemble d’autres éléments (activité biologique, résidus, mycorhize…) parce que le reste est recouvert de mulch. Une grande partie de l’azote est déjà consommée par toute l’activité biologique. En retour, cet azote sera donné de manière diffuse par la dégradation et la consommation ou l’évolution d’activité de la matière organique. Quand vous voyez que le CAU est de 50% (en ACS), que l’impact du climat peut faire varier la minéralisation de 30 à 50%, après on fait quoi, on essaye d’être précis à 10-20 unités d’azote ? Alors que le climat va faire varier à 50-80 unités ? S’il y a seulement 50% de l’azote qui est absorbé, où est la précision ? On a mis en place une expérimentation au lycée agricole pas loin de chez nous. Ils ont mesuré la minéralisation annuelle autonome d’une parcelle. Les extrêmes allaient de 70 à 120 unités d’azote. On fait quoi avec ça ? »

Et cet interviewé de réenchérir : « Plus on aura de l’auto-fertilité, moins on sera capable de prévoir la fertilité que le sol va cracher en matière d’azote. Il y a plusieurs moyens de régler ça, notamment au travers d’associations de culture. Parce que si on est dans une période où il y a de la photosynthèse favorable, c’est les légumineuses qui vont fixer l’azote et faire de l’agriculture de précision. Si on est dans une période où le sol a beaucoup d’azote, c’est les graminées et crucifères qui vont prendre la place. L’utilisation du végétal est un moyen bcp plus simple et précis qui intègre en même temps la variabilité et l’imprévision du climat ». Toujours sur ces questions de fertilité, un interlocuteur reviendra sur la méthode des reliquats azotés : « Le problème de la méthode des reliquats, c’est qu’elle n’est pas dynamique. 4% de MO, ça ne veut rien dire. Quelle est la vitesse de minéralisation de mes sols ? Qu’est-ce que va libérer mon sol ? ». Sur ces aspects de fertilisation, un des interlocuteurs aura des propos un peu plus modérés sur cette précision : « Oui, ça a du sens de moduler. Le vrai sens à moduler c’est quand on a du 20-30 unités au moins à moduler. Quand on a des différences de 10 unités et des couverts végétaux, on a du mal à considérer la dynamique de l’azote au sein du sol. Dans l’ensemble, quand même, l’écart s’exprime plus ou moins mais à un moment donné il y est. La dynamique de l’azote par rapport au potentiel, ça génère un besoin d’azote »