Dernière mise à jour : 24/11/2021

Carbone, tout le monde n’a plus que ce mot à la bouche. Pointé du doigt comme le mal du moment – dérèglement climatique oblige – on en oublierait presque que nous en sommes composés. Il faudrait ne plus en émettre, le transformer ou encore le stocker – on ne veut plus le voir pointer le bout de son nez. Et le sujet est brûlant en agriculture. C’est à la fois un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, mais aussi celui qui aurait le potentiel de stockage de carbone principal dans son plus simple apparat, le sol. Triste paradoxe d’ailleurs, l’atmosphère contient trop de carbone alors que le sol, lui, en manque.

Les outils de mesure, les modèles et les méthodes de suivi du carbone se développent. Les labels et cadres de certifications apparaissent. Un marché du carbone se met en place. Nous nous concentrerons ici bien évidemment sur l’agriculture mais nous nous permettrons quelques digressions sur le secteur forestier. Source de motivation ou d’inspiration pour certains et d’inquiétudes pour d’autres, le sujet du carbone ne fait pas l’unanimité. Il n’en reste pas moins que la thématique est passionnante. Entre défenseurs du climat, avocats de l’agriculture, et opportunistes, le carbone a de quoi faire tourner la tête.

Comme d’habitude, pour les lecteurs du blog, cet article est issu d’entretiens téléphoniques avec des acteurs du secteur (dont vous trouverez les noms à la fin de l’article) que je remercie pour le temps qu’ils ont pu m’accorder. Plusieurs articles, rapports et wébinaires m’auront permis de compléter les retours d’entretiens.

PS : Je donne toujours un prisme numérique à mes articles puisque je travaille dans le domaine des outils numériques appliqués à l’agriculture. Vous le retrouverez également ici, mais dans une moins grande mesure que sur d’autres articles que j’ai pu écrire par le passé.

Soutenez Agriculture et numérique – Blog Aspexit sur Tipeee

Repères juridiques – Lois et réglementations

Le dérèglement climatique à l’œuvre ne fait plus aucun doute. Les terribles épisodes de gel constatés en France au début du mois d’avril passé et la destruction de la quasi totalité du village de Lytton en Colombie Britannique par les flammes à la fin juin auront certainement convaincu les derniers sceptiques. Le GIEC (Groupement Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) et autres instances internationales ne cessent de le marteler à coups de rapports toujours plus alarmants. On ne compte plus les objectifs, protocoles, accords et stratégies mis en place au cours des dernières années pour orienter les trajectoires internationales et nationales vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Qui sait d’ailleurs vraiment où l’on en est ? Il y en a eu tellement qu’il est difficile de s’y retrouver. Quelques repères ne pourront pas faire de mal. Cette partie n’est pas très sexy mais elle aura le mérite de reposer les politiques climatiques et d’introduire certains acronymes dont nous aurons besoin par la suite. Nous rediscuterons des mécanismes, quotas d’émission, et marchés carbone associés à tout ça un peu plus loin dans cet article. Promis, on va très bientôt parler d’agriculture.

A l’échelle internationale, c’est la convention-cadre sur les changements climatiques (CCNUCC) qui lance la donne en 1992 (elle sera adoptée en 1994). Signée au sommet de la Terre à Rio par près de 190 pays, la convention se fixe comme objectif principal de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre « à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique (induite par l’homme) dangereuse du système climatique ». Même si l’ambition proposée était très louable, il faut avouer que le cadre restait encore assez flou. La convention a eu néanmoins le grand mérite de mettre en avant la responsabilité des pays industrialisés dans le dérèglement climatique, et de pousser ces pays à montrer la voie en faisant le maximum pour réduire les émissions sur leur territoire. Ce n’est que quelques années plus tard, en 1997, que le protocole de Kyoto finit de clarifier les obligations de limitation et de réduction d’émissions juridiquement contraignantes des pays industrialisés. Sur la première période d’application du protocole de Kyoto (2008-2012), les pays industrialisés signataires de ce protocole – pays dits de « l’Annexe I » – se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d’en moyenne 5%. Les autres pays signataires, mais non industrialisés, dits pays « hors Annexe I », quant à eux, ne se sont engagés sur aucune réduction d’émissions de manière à pouvoir continuer à se développer. Le lecteur attentif aura noté le temps nécessaire entre la signature du protocole de Kyoto et sa première période d’application. Une deuxième période d’application du protocole (2013-2020), le protocole de Kyoto II, fixera comme objectif commun aux pays signataires un objectif de réduction de 20% de leurs émissions à horizon 2020 par rapport à l’année de référence 1990. Ce prolongement du protocole de Kyoto I sera conclu de justesse au sommet climatique de Doha en 2012, les précédentes COP et sommets climatiques, notamment le sommet de Copenhague de 2009, n’ayant pas réussi à aboutir à un consensus. A noter que certains pays signataires du premier protocole de Kyoto s’étaient désengagés entre temps du second… Le protocole de Kyoto s’est arrêté en 2020 ! Il a laissé sa place à l’Accord de Paris, signé en 2015 lors de la COP21, et qui a pris son application le 1er janvier 2021. Jugé historique, l’Accord de Paris est le résultat d’une entente commune entre ses signataires sur l’importance de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius, de préférence à 1.5, par rapport au niveau préindustriel. L’Accord de Paris reste néanmoins un accord, sans aucune contrainte. L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre entre 2015 et le début de la pandémie de Covid-19 ne devrait pas complètement nous rassurer… Concluons par un bon point pour le secteur agricole : le stockage de carbone dans le sol a été reconnu comme un moyen de lutte contre le déréglement climatique pendant la COP23 dans le cadre de la convention cadre sur les changements climatiques.

A l’échelle européenne, nous avons vu arriver en 2020 le Green Deal européen (le « pacte vert européen » en bon français) dont les initiatives ambitionnent de rendre l’Europe le premier continent neutre en carbone à horizon 2050, rien que ça… Des premiers objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été fixés au sein de l’Union Européenne pour 2030, avec des niveaux d’émissions d’au moins 55 % inférieurs à ceux des années 1990. Ce Green Deal fait globalement suite au Paquet sur l’énergie et le Climat (appelé aussi le « paquet énergie-climat ») qui prévoyait notamment de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % à horizon 2020 par rapport aux niveaux de 1990. Le Green Deal a donc revu ces ambitions à la hausse pour l’horizon 2030. En Agriculture, le Green Deal européen s’est notamment décliné dans la stratégie « Farm to Fork » (de la ferme à la fourchette) avec des volontés fortes de réduction d’utilisation de fertilisants, pesticides, et antimicrobiens. Côté carbone, la stratégie Farm to Fork a été l’occasion d’envisager des systèmes de marché carbone pour financer la compensation carbone du secteur agricole. Nous y reviendrons un peu plus loin dans l’article ! Le Green Deal et la stratégie Farm To Fork devraient également servir de cadre aux directives de la nouvelle PAC qui devrait voir le jour courant 2021-2022. Des dispositifs de crédits verts (éco-régimes ou éco-schèmes, éco-conditionnalité…) sont attendus. Chaque état membre devra définir son Plan Stratégique National pour la PAC (PSN PAC). Pour le PSN PAC de la France, deux niveaux de crédits (standard et supérieur) devraient être accessibles, et ce par trois voies d’accès : les pratiques [amélioration des pratiques existantes comme les couverts végétaux ou la diversité de l’assolement], la certification environnementale [utilisation de cadres de certification existants comme HVE ou le bio], et les infrastructures agroécologiques aussi appelées IAE [mise en place d’éléments favorables à la biodiversité]. Le niveau du montant de ces crédits verts n’est pas encore totalement acté.

A l’échelle nationale, Cocorico, la France a mis en place sa loi sur la transition énergétique sur la croissance verte (LTECV) en 2015. Loi qui vise une réduction d’émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport à 1990 et une réduction d’énergies fossiles de 30% par rapport à 2012. La LTECV a donné une orientation générale qui a ensuite été accompagnée plus récemment d’une feuille de route pour lutter contre le dérèglement climatique, la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). Dans ce cadre, les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites de moitié, y compris dans le secteur de l’agriculture – et le stockage de carbone y est également largement considéré. La stratégie nationale bas carbone complète et s’articule avec le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) programmé à la suite du Grenelle de l’Environnement. Et c’est également dans le cadre de la SNBC qu’a été lancé le label bas carbone (nous y reviendrons plus tard également). En mai 2021, la France a entériné sa loi « Climat et Résilience », faisant suite aux propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat (3C). On retrouvait dans ces propositions plusieurs articles sur l’agriculture et l’alimentation. La loi Climat et Résilience est actuellement pas mal critiquée, notamment par les citoyens de la convention citoyenne pour le climat, qui lui ont d’ailleurs attribué la jolie note de 3.3/10. Pas vraiment rassurant… Côté agriculture également, l’ancien ministre de l’agriculture Stéphane le Foll a lancé en France en 2015 l’initiative internationale 4/1000, ou dit autrement, l’augmentation annuelle du stock de carbone dans les sols mondiaux de 0.4%. Intrinsèquement liés à la SNBC, et par la même, à l’agriculture, on pourrait aussi rajouter la Stratégie Nationale Biodiversité (SNB) – biodiversité dont la diminution a été très largement pointée par l’IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques), et la stratégie « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) des sols à horizon 2030. Suite à la pandémie de la Covid-19, le gouvernement français a déployé son plan de relance (appelé France Relance) dont plusieurs mesures sont orientées en faveur de la transition énergétique et climatique. On y retrouve notamment les Bons Diagnostic carbone dont nous reparlerons plus tard dans l’article.

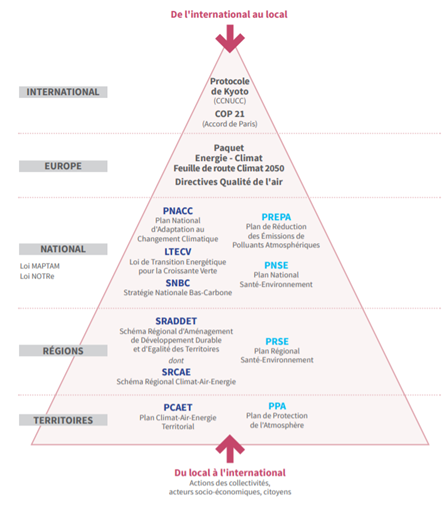

Pour aller un peu plus loin dans ce gloubi-boulga, et si vous n’en avez pas eu assez, je vous propose de jeter un coup d’œil au graphique suivant, tiré d’un rapport de l’ADEME. Vous y retrouverez l’articulation entre plusieurs des stratégies et objectifs présentés plus haut.

Figure 1. Politique internationale et nationale de lutte contre le dérèglement climatique.

Stocks et flux de carbone

Le sujet du carbone en agriculture est assez paradoxal. On ne cesse de nous expliquer qu’il y a trop de carbone dans l’atmosphère, alors que l’on cherche à augmenter la teneur de carbone organique dans les sols. Et pour cause, des décennies d’agriculture chimique et de techniques modernes intensives auront conduit à une perte de 50 à 70% des stocks de carbone dans notre plus grand compartiment de stockage, le sol. Les rapports du GIEC estiment qu’on y trouverait autour de 1500 Gigatonnes de carbone, soit environ trois fois plus que ce qu’on peut trouver dans l’atmosphère, ceci dit avec une grosse marge d’incertitude. Rajoutons à cela que les stocks de carbone sont souvent mesurés jusqu’à 1 mètre de profondeur alors qu’on pourrait en trouver encore plus en creusant un peu plus profond. Le déréglement climatique à l’œuvre et les hausses impressionnent de carbone dans l’atmosphère ont rendu le sujet du stockage de carbone particulièrement d’actualité, dans le sens où il pourrait aider à résoudre l’équation climatique. Il ne faut néanmoins pas y voir une solution miracle et se rappeler que le stockage ne viendra en aucun cas remplacer des réductions d’émissions à toutes les échelles possibles, et ce pour l’agriculture également.

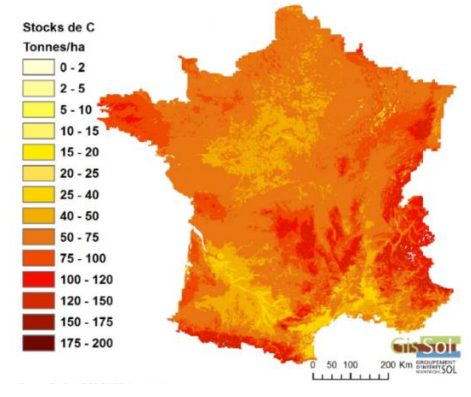

Figure 2. Carte des stocks de carbone organique des sols français (en tonne de carbone par hectare) sur les 30 premiers centimètres de sol (données GIS Sol). Tous les pays n’ont pas fait ce travail de recensement de stock de carbone

Le processus principal de stockage de carbone dans le sol reste la photosynthèse. C’est ce processus absolument incroyable qui permet de transformer le carbone de l’atmosphère (carbone atmosphérique) en carbone organique dans la plante ; carbone qui sera ensuite stocké dans le sol quand la biomasse végétale, chargée de carbone, s’y décomposera (résidus de couverts, racines, litières…). Ce carbone, contenu dans la matière organique du sol se retrouvera dans le sol sous plusieurs formes, plus ou moins dégradables ou minéralisables facilement. On retrouvera notamment des formes de matière organique labiles, minéralisables assez rapidement par les micro-organismes du sol pour assurer la fertilité du sol et une circulation du carbone dans tout le réseau trophique du sol (on parle de volant d’autofertilité), et des formes intermédiaires ou stables qui resteront dans le sol sur des temps longs.

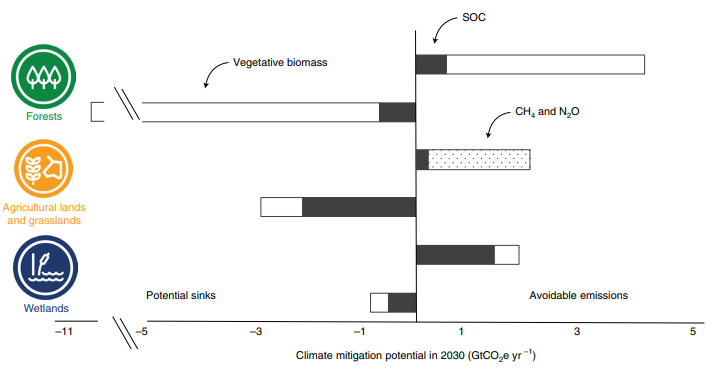

Figure 3. Potentiel maximal d’atténuation des effets du changement climatique par les sols en 2030 dans les voies d’accès aux biomes de la forêt, de l’agriculture et des prairies, et des zones humides, avec mesures de sauvegarde. A gauche de la barre verticale, on trouve les potentiels d’atténuation par stockage. A droite, les potentiels d’atténuation par réduction d’émissions. Les parties sombres des barres représentent le carbone organique des sols. Les parties blanches représentent la biomasse végétative et la partie en pointillé représente le CH4 et le N2O évités grâce à une meilleure gestion des nutriments et des animaux. Source : Bossio et al. (2020).

Il faut bien comprendre que le carbone dans le sol suit une dynamique, c’est un flux entrant et sortant continu. Le carbone se stocke dans le sol par l’apport de matières organiques (endogènes ou exogènes à l’exploitation) et se déstocke par minéralisation de la matière organique. Tout l’enjeu étant de faire en sorte que les stocks de carbone (notamment les formes intermédiaires et stables) augmentent le plus possible, et restent le plus longtemps possible dans le sol. On parle ici de l’effet de réversibilité ou de non-permanence du carbone en ce sens que tout ce qui a été stocké peut être déstocké si des pratiques dites « déstockantes » sont mises en place sur les exploitation. D’où la motivation première de faire en sorte de préserver au maximum le carbone là où il est abondant et notamment d’éviter la déforestation, le retournement de forêts, ou encore le drainage des sols organiques et zones humides.

Il faut garder en tête que les teneurs en carbone dans le sol finiront toujours par atteindre un état d’équilibre (sauf dans certains cas particuliers), c’est-à-dire que les niveaux de carbone entrants et sortant seront identiques. Au fur et à mesure du stockage, l’ajout de nouvelles quantités de carbone dans le sol en sera de plus en plus compliqué mais tout l’enjeu sera de réussir à en stocker le maximum. Comprenez néanmoins qu’il ne suffit pas qu’un sol soit riche en carbone pour être vivant et très fonctionnel. C’est bien l’autonomie de fertilité et la capacité du carbone à être bien intégré au réseau du sol qui devra être recherchée. Comme dirait l’autre, si vous voulez simplement rajouter du carbone dans les sols, vous pouvez y enterrer des pneus usés…

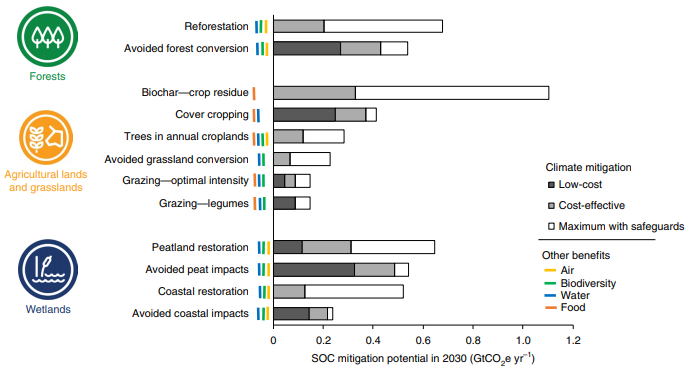

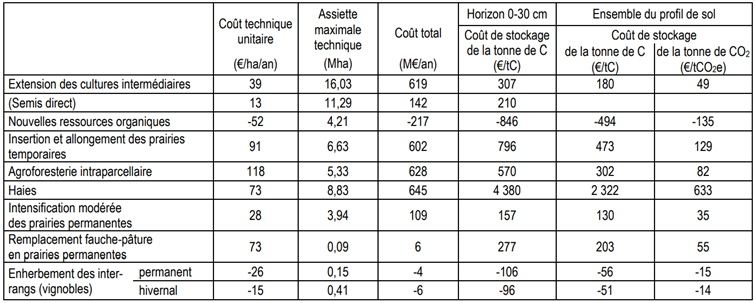

Et ces pratiques stockantes ou déstockantes commencent à être largement connues et documentées. En agriculture, bien que certaines soient encore sources de discussions assez musclées – notamment l’effet du non-labour – une bonne partie fait concensus : introduction de couverts, agroforesterie, gestion des prairies temporaires… (Figures 4 et 5). On peut alors différencier des pratiques qui sont plutôt de l’ordre de l’optimisation de pratiques déjà en place ou alors des pratiques dites plutôt transformantes où le système agricole subit vraiment une transformation profonde (introduction de couverts par exemple). Ces pratiques ont un intérêt plus ou moins marqué dans le stockage de carbone des sols, et sont surtout plus ou moins couteuses à mettre en œuvre (Figures 4 et 5).

Figure 4. Potentiel de stockage supplémentaire de SOC pour 12 voies naturelles d’atténuation du climat. La partie gris foncé des barres indique les niveaux d’atténuation à faible coût (<10 dollars US (MgCO2e)-1. Les parties gris clair des barres représentent les niveaux d’atténuation rentables dans l’hypothèse d’une ambition mondiale visant à maintenir le réchauffement en dessous de 2 °C (< 100 dollars (MgCO2e)-1 par an). Les parties blanches représentent le stockage additionnel maximal en plus de ces deux précédentes barres.

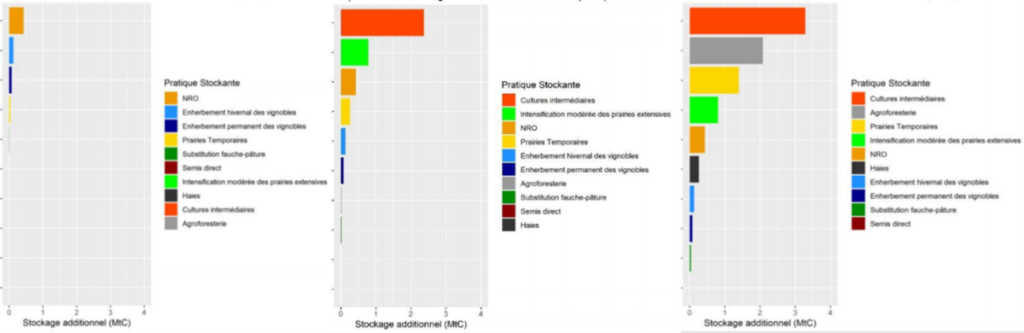

Figure 5. Contribution des pratiques au stockage additionnel obtenu pour un prix du carbone. A gauche pour 0 €/ tCO2e, au milieu pour 55€/tCO2e, à droite le stockage additionnel maximal. Source : INRAE (2019).

Quel est le potentiel de stockage des sols ? Il y aurait en réalité plusieurs manières de le considérer. On pourrait le voir comme un potentiel biophysique (celui qu’on pourrait trouver sous une forêt ou une prairie permanente) ou technique (ce qu’il est techniquement possible de faire), ce sont d’ailleurs les références qui sont le plus utilisées. Mais on pourrait aussi définir ce potentiel sous un prisme économique (les pratiques ont un coût à mettre en place) ou encore un prisme atteignable (faire en sorte que les pratiques soient adoptées, et mettre en place un environnement favorable au développement de projets bas carbone : formation, accompagnement, réseaux d’acteurs, outils à disposition, incitations financières…). Nous rediscuterons de tout ça plus loin.

Le stockage du carbone organique est un enjeu pour lutter contre le déréglement climatique, c’est certain mais il ne doit pas être considéré seulement sous ce prisme, bien au contraire. C’est le facteur numéro 1 de toutes les fonctions que le sol peut accomplir dans les premiers horizons : maintien de la fertilité, réduction de l’érosion des sols, structuration et portance du sol… L’enjeu du carbone est donc un co-bénéfice dont il faudra tirer parti, mais auquel le sol ne peut pas se résumer.

Différents types d’émissions et Scope 1 – Scope 2 – Scope 3

Jusqu’ici, nous avons pas mal parlé de stockage de carbone dans le sol. Pour revenir rapidement à la partie émissions en agriculture, elles sont pour la plupart connues et bien identifiées. Dans le secteur français, l’agriculture arrive en troisième position avec près de 20% des émissions françaises. Les principaux coupables sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), et le protoxyde d’azote (N2O). Et c’est bien le CO2 qui est émis en plus grande quantité. Le problème néanmoins, c’est que le méthane et le protoxyde d’azote ont des effets réchauffant très supérieurs à celui du dioxyde de carbone. C’est notamment un facteur 25 pour le méthane et un facteur 300 pour le protoxyde d’azote. Une unité de CH4 peut donc être convertie en 25 unités équivalent CO2, et une unité de N2O peut être convertie en 300 unités équivalent CO2, de manière à pouvoir comparer toutes les émissions de gaz à effet de serre sur la même base (on parlera donc bien de tonnes équivalent carbone ou en raccourci tCO2eq). Même émis en plus petites quantités, difficile donc de négliger le méthane et le protoxyde d’azote… Les principales émissions sont dues à la fermentation entérique des ruminants, à la fabrication et à l’utilisation des engrais minéraux azotés, à l’utilisation du diesel pour faire avancer les machines agricoles et au changement d’usage des sols. Ces émissions sont largement documentées dans la littérature.

Une façon de caractériser les émissions d’une exploitation agricole ou d’une entreprise est de raisonner en termes de « scope ». On en distingue 3 différents – Scope 1, Scope 2, Scope 3 – que l’Ademe définit comme suit :

- Scope 1 : Émissions directes provenant des sources détenues ou contrôlées par l’organisme : combustion des sources fixes et mobiles, procédés industriels hors combustion, émissions des ruminants, biogaz des centres d’enfouissements techniques, fuites de fluides frigorigènes, fertilisation azotée, biomasses…

- Scope 2 : Émissions indirectes associées à la production d’électricité, de chaleur ou de vapeur importée pour les activités de l’organisation.

- Scope 3 : Les autres émissions indirectement produites par les activités de l’organisation qui ne sont pas comptabilisées au 2 mais qui sont liées à la chaîne de valeur complète comme par exemple : l’achat de matières premières, de services ou autres produits, déplacements des salariés, transport amont et aval des marchandises, gestions des déchets générés par les activités de l’organisme …

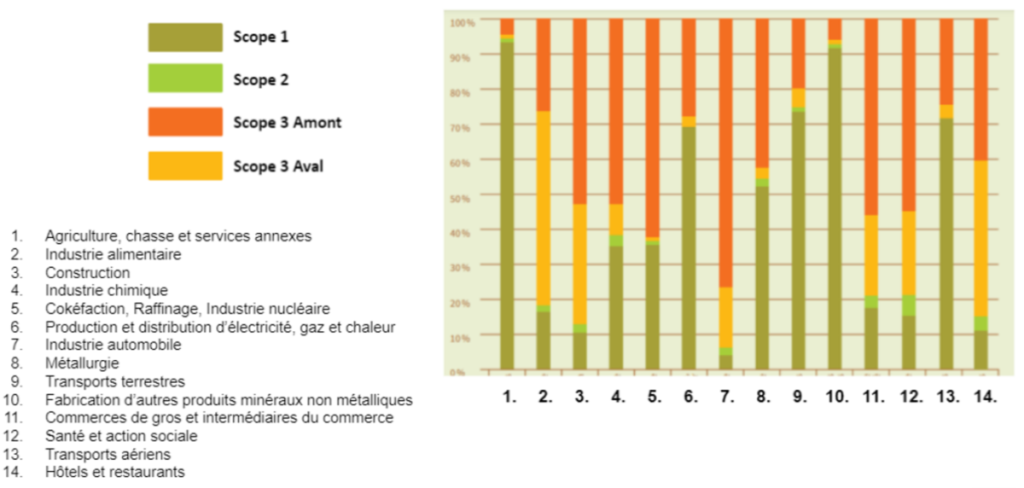

Quand on parle d’émissions, on s’intéresse souvent seulement aux scope 1 et 2, soit parce que les émissions de ces scopes sont plus simples à calculer, soit parce qu’elles évitent de se poser trop de questions sur ce qui se passe en amont ou en aval de l’exploitation ou de l’entreprise. Les émissions du Scope 3 sont pourtant souvent loin d’être négligeables ! Et elles sont très différentes en fonction des secteurs que l’on étudie (Figure 6). Pour la production agricole, sans grande surprise, c’est bien le scope 1 qui reste prioritaire puisque la majorité des émissions a lieu sur l’exploitation. Mais pour l’industrie alimentaire, ce n’est déjà plus le cas…

Figure 6. Les différents niveaux de Scope.

Ne pas prendre en compte le scope 3 peut conduire à des résultats complètement biaisés. De nombreuses entreprises ou territoires mettent en avant des réductions d’émissions de gaz à effet de serre sur les dernières années, mais ce n’est en réalité parce qu’elles ne considèrent pas leur scope 3, qui inverserait alors complètement la tendance. L’oubli du scope 3 donne souvent l’impression artificielle que l’on est sur la bonne trajectoire de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. On voit pourtant qu’un nombre important de choses que nous utilisons sur notre territoire n’y est pas produit, c’est donc bien qu’il y a eu quelque part des émissions à comptabiliser (on parle ici d’émissions importées, comme par exemple l’importation d’aliments pour l’élevage, qui engendre de la déforestation dans les pays producteurs d’aliments; cette déforestation est donc indirectement importée). On pourrait également définir le concept d’émission évitée, qui se comprend assez bien comme une émission qu’on pourrait empêcher en mettant en place un projet (par exemple en évitant des pratiques déstockantes ou en empêchant qu’une forêt soit déforestée). La lutte contre le déréglement climatique impose donc de s’intéresser aux réductions de l’ensemble de ces émissions directes et indirectes.

Le suivi des émissions et du stockage de carbone

Mesurer le carbone en agriculture

Pour améliorer un système, il faut le mesurer ; ça reste pour moi un leitmotiv assez pertinent. Dans le cas du carbone, ce qu’on aurait envie de mesurer pour faire bien les choses, ce sont d’un côté les émissions de carbone et de l’autre côté le stockage de carbone dans les sols. Les émissions en agriculture, ce n’est pas tant un problème. Entendons-nous bien, ce n’est pas qu’il n’y a pas d’émissions, bien au contraire – dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote entre autres – mais c’est que globalement, on les connait. Il y a énormément de littérature sur le sujet, de bases de données de facteurs d’émissions (combien émet tel ou tel produit ou pratique). Et ces bases sont sont d’ailleurs toujours en amélioration continue. En d’autres termes, on sait à peu près à quoi on a affaire. Le gros morceau du problème actuel, c’est pour suivre les stocks de carbone dans le sol. Mesurer le carbone dans un échantillon de sol à un moment donné, ça on sait faire. Assez classiquement, on analyse plutôt la teneur en matière organique de l’échantillon en laboratoire. On y mesure le carbone et on donne un généralement un résultat en matière organique (la proportion de carbone dans la matière organique est assez stable donc on s’en sort). On peut bien évidemment aller plus loin en analysant différentes formes de carbone organique mais le point d’attention n’est pas là (ou tout du moins pas pour le moment). Mais évaluer les stocks de carbone sur un territoire plus large (une parcelle, une exploitation…), et surtout suivre l’évolution de ces stocks de carbone au cours du temps, c’est une autre paire de manches. La mesure physique de ce carbone a un coût, ou plutôt plusieurs.

Il y a d’abord un coût à l’échantillonnage – que ce soit un coût en temps ou en main d’œuvre. Il faut un nombre suffisant de prélèvements dans une parcelle pour être exhaustif et représentatif des variabilités de teneur organique à un moment donné, échantillons qu’il faudrait par la suite envoyer (et payer) au laboratoire pour en récupérer les analyses. Et pour certains, cette variabilité spatiale, parfois au sein même d’une parcelle, est si grande que la quantité d’échantillons à prélever serait presque impossible à réaliser (plusieurs centaines d’échantillons à l’hectare). Ce n’est néanmoins pas la pensée de tout le monde, certains acteurs remettant en cause la qualité des prises d’échantillons actuelles. Pour ces derniers, il est nécessaire de réaliser des analyses de sol à masse apparente constante ou densité apparente constante, mais surtout pas à profondeur constante, pour ne pas biaiser les résultats – et l’échantillonnage de sols serait alors largement suffisant.

Dans l’optique d’un suivi des teneurs en matière organique dans le temps, il serait nécessaire de mettre en place des campagnes d’échantillonnage régulièrement. On pourrait en imaginer une tous les ans, en même temps que d’autres analyses de sol classiques, ou alors une à chaque étape clé d’un projet visant à introduire des pratiques stockantes de carbone – notamment au début et une fois le projet terminé. Un des principaux problèmes soulevés par ce suivi temporel est que les évolutions de teneur en matière organique des sols seraient trop faibles pour pouvoir être détectées correctement. En d’autres termes, sur des temps courts (de l’ordre de quelques années seulement), les variations de teneur organique dans les sols seraient plus faibles que l’incertitude de la mesure de carbone en laboratoire. En introduction de cette section, j’ai bien précisé qu’il n’y avait pas d’enjeu technique à la mesure du carbone en laboratoire – on sait mesurer une teneur – mais je n’ai pas dit que la mesure obtenue était extrêmement précise. Il faudrait en réalité attendre au moins 6-7 ans pour déceler des variations significatives de MO dans le sol et s’assurer de ne pas se trouver dans la barre d’incertitude des mesures en laboratoire.

Comment alors s’abstraire de ces deux problématiques principales, à savoir la quantité d’échantillons requis pour représenter correctement une parcelle ou une exploitation, et la variabilité temporelle faible du carbone dans les sols qui en empêcherait un suivi temporel. Une première réponse assez classique en sciences est la modélisation. A partir d’un stock initial connu de carbone dans le sol, on modélise, à partir de données d’expérimentation, comment les pratiques de l’agriculteur sur site influencerait le stockage ou le déstockage de carbone dans le sol. Le modèle donne ainsi une trajectoire moyenne du carbone, et cette trajectoire peut être donnée à l’échelle de la parcelle, du système de cultures ou de l’exploitation en fonction de la manière dont est réalisée la modélisation. On se trouve donc plutôt ici dans une logique de moyens (on regarde ce qui est fait, on regarde les moyens mis en oeuvre) et pas vraiment dans une logique de résultats (on observe ce qu’on obtient à la fin), même si rien n’empêche bien sûr d’aller revérifier à la fin que la modélisation n’a pas raconté n’importe quoi. On peut très bien imaginer des approches plutôt hybrides où une collecte de données un peu au fil de l’eau permet d’ajuster régulièrement la modélisation à ce qui est observé sur le terrain (on parle plutôt d’assimilation de données). Rajoutons également qu’une modélisation n’est pas nécessairement statique (les paramètres de modélisation sont fixés au départ); elle peut être aussi dynamique (un ou plusieurs paramètres de modélisation sont mesurés au cours du temps). Malgré tout, la modélisation ne peut pas se priver d’une mesure de stock de carbone initial pour que l’état de référence soit au moins connu avec la meilleure précision possible.

Comme la mesure de stock de carbone en absolu est déjà un peu incertaine, on aura d’ailleurs plutôt tendance à travailler sur des variations de stocks – une évolution de carbone en relatif dirons-nous – plutôt que sur des évolutions de stocks en absolu. C’est ce que préconise un des derniers rapports de l’INRA sur le sujet (Yogo et al. 2021). Dans le cadre du modèle AMG testé (nous reviendrons juste après sur tous ces modèles), on y voit notamment que le suivi d’une variation de stock plutôt que d’un stock en absolu permet de réduire assez considérablement les erreurs de modélisation. On préférera donc dire qu’en 5 ans, le sol a stocké 3 tonnes de carbone, plutôt que d’essayer d’estimer le stock en sortie avec précision. C’est donc bien une variation, un delta, ou encore un différentiel qu’il est peut-être plus pertinent de mesurer.

Pour pallier l’exhaustivité d’échantillonnage terrain pour le suivi du carbone dans les sols, plusieurs acteurs se sont positionnés sur des systèmes d’acquisition de données. Le principal intéressé étant le satellite dont les images prises régulièrement couvrent des territoires relativement étendus. Je ne m’attarderai pas à ici à expliquer l’ensemble des caractéristiques d’une image. Les curieux ou néophytes peuvent aller creuser autour des résolutions spatiale, temporelle, et spectrale des principales constellations de satellites utilisées en agriculture. Gardez à l’esprit que dans le cadre du carbone, l’image satellite pourrait servir à deux choses. Soit à mesurer directement un stock de carbone dans les sols en combinant les différentes informations spectrales de l’image, soit à suivre dans le temps un paramètre d’intérêt intégré à un modèle d’estimation de carbone dans le sol (de la biomasse notamment). A l’heure actuelle, le satellite semble apporter plus d’intérêt pour sa dynamique temporelle et son suivi de paramètres d’entrée de modèles agronomiques que pour une mesure de carbone en absolu en bonne et due forme, et ce pour plusieurs raisons. L’image donne déjà une vision superficielle du sol alors que le carbone organique est généralement étudié à des horizons de sols de 0-30 cm, voire bien plus profond. Le signal satellite ne traverse pas une bonne partie des couches du sol. Le passage d’un signal optique à un signal radar ne devrait pas beaucoup arranger les choses. Et le satellite lui aussi fait face aux évolutions assez faibles de teneurs en carbone du sol dans le temps. Si les variations sont difficilement détectables en laboratoire, il y a encore moins de chances qu’elles ne le soient par satellite. Certains travaux en France s’intéressent néanmoins aux outils satellites pour mesurer des niveaux de carbone organique en surface (Vaudour et al., 2021). Dans un futur plus ou moins proche, on pourrait néanmoins se demander si ces travaux seront toujours d’actualité pour les surfaces agricoles si tous les agriculteurs ont leurs sols couverts en permanence – le satellite ne pourra alors plus observer la couleur du sol nu pour mesurer le niveau de matière organique en surface. A côté de ça, une fois que l’on met du carbone dans le sol, le sol s’assombrit, et il a un albedo plus faible. Une fois que l’on stocke du carbone dans le sol, il faudrait donc couvrir le sol pour éviter que les bénéfices liés au stockage soient perdus par ces effets albedo. Les travaux par satellite se basent sur l’analyse de l’information spectrale de l’image, on parle de spectrométrie. Des approches similaires de spectrométrie, mais très proche du terrain sont également déployées. Des spectromètres embarqués – par exemple la technologie Verris utilisés en France par des acteurs comme PreciField – ou des spectromètres portables sont utilisés pour mesurer des taux de matière organique dans les sols. Une des limites ou des points d’attention principaux de ces systèmes étant l’étalonnage des capteurs et la dépendance du signal spectral aux conditions du sol (teneur en eau, structure…).

Si la capacité d’échantillonnage à grande échelle n’est pas techniquement ou économiquement réalisable, vaut-il mieux alors suivre assez peu d’échantillons mais toujours au même endroit et sur une longue période de temps ou alors modéliser l’évolution de la teneur en carbone dans les sols en utilisant des paramètres dynamiques de sol ou de végétation que l’on peut suivre par spectrométrie ? Le suivi de sol sur un point GPS très précis dans le temps est-il vraiment possible dans la mesure où le passage de machines (même sans travail du sol) et les agents climatiques peuvent déplacer un peu de sol ? On pourrait aussi rajouter que l’échantillonnage de sol est très concret, et que c’est quelque chose qui parle aux agriculteurs. Ca permet effectivement de poser un certain nombre de bases. Pour le déploiement d’une dynamique de réduction d’émissions et de stockage de carbone en agriculture, il y a besoin d’avoir des indicateurs terrain simples à mettre en place dans les fermes. La teneur en matière organique a le gros intérêt de faire réfléchir et avancer. Concernant la modélisation, une chose est sûre, les données sur site sont fondamentales, notamment pour initialiser les modèles. Et la modélisation sera d’autant plus précise qu’il sera possible d’articuler intelligemment mesures terrain (stock initial de carbone), données d’agriculteurs (pratiques, interventions…), et données satellitaires (suivi dynamique de paramètres d’intérêt).

Modèles, Outils et Méthodes du marché

Quelques éléments de terminologie

Commençons peut-être par clarifier quelques termes. On essaiera au maximum de s’y tenir dans le reste du document mais ça sera au moins l’occasion de donner un cadre pour ne pas trop se perdre.

- On va déjà englober dans le terme « données » tout ce qui va servir de près ou de loin à quantifier ou décrire des teneurs ou niveaux en carbone, et on en a déjà évoqué plusieurs dans la section précédente. Exemple : échantillons, mesures en laboratoire… et auquel on peut rajouter données agriculteurs, base de données de sol…

- Viennent ensuite les modèles qui, comme on l’a décrit, se basent sur un ensemble de données d’expérimentation, et dont l’objectif est d’estimer des teneurs ou des évolutions de teneur en carbone dans le temps. Il est important de vérifier les conditions d’applicabilité des modèles (en fonction des types de sol par exemple). Exemple : AMG, SAFY-CO2, RothC, STICS, CHN…

- Ces modèles peuvent être intégrés dans des outils, qui ne sont en fait ni plus ni point qu’une sorte d’interface un peu plus humaine du ou des modèles qui y sont intégrés. On pourra donc par exemple paramétrer un outil, le faire tester à un utilisateur, j’en passe et des meilleures. Gardez bien en tête qu’un outil ne fait pas nécessairement appel à un modèle. Il peut simplement utiliser des données issues de systèmes de mesure, ou bien des facteurs d’émissions carbone. Certains outils et/ou indirectement modèles s’intéressent aux émissions de carbone alors que d’autres s’intéresseront au stockage de carbone dans le sol. Certains s’intéressent seulement au carbone alors que d’autres envisageront une plus grande diversité de gaz à effet de serre, méthane et protoxyde d’azote notamment. Certains outils peuvent être certifiés (Ecocert, ISO, 2BSvs…), d’autres non. Certains outils peuvent avoir plusieurs modes de saisie de données (une interface de saisie très simple mais plus grossière, et une interface de saisie avancée pour des résultats plus fins). Exemple : Simeos-AMG, MyEasyCarbon, Carbon Track, Cool Farm Tool, CAP’2ER, Systerre…

- Les méthodes donnent un cadre d’application à des projets dont l’ambition est de réduire les émissions ou de mettre en place des pratiques de stockage de carbone. Certaines méthodes peuvent être certifiées, d’autres non. Dans le cadre du carbone, on peut d’ailleurs faire une distinction claire entre une certification environnementale (qui va plutôt cibler une exploitation – on dira qu’elle est dans une démarche de progrès) d’un affichage environnemental (qui va plutôt cibler un produit). Les méthodes peuvent être considérées comme des standards si tout le monde considère qu’elles font référence. Des méthodes peuvent ou non préconiser des outils de mesure. Les méthodes peuvent être conformes ou non à des recommandations ou rapports nationaux ou internationaux (GHG Protocol, GIEC). Exemple : Label Bas Carbone, Carbon Agri, Carbocage, ABC’Terre, Gold Standard, Verra VCS, Regen Network…

Pour comparer les différents outils entre eux, une façon de faire est d’utiliser la hiérarchie proposée par le GIEC sous la dénomination de « Tier ». Le Tier 1 correspond aux outils qui utilisent des facteurs d’émissions à partir de modèles très génériques, qui ne sont pas spécifiques à un pays ou une région. Par exemple, telle pratique agricole stocke ou déstocke tant de tonnes de CO2. Le Tier 2 va un peu plus loin, avec des facteurs d’émissions souvent un peu plus spécifiques au pays, région ou condition dans lequel les pratiques sont mises en place. Les outils de Tier 3 sont les plus aboutis et mettent à profit des modèles dynamiques de carbone (on suit des paramètres de sol et/ou de végétation dans le temps pour affiner les modèles). L’idée en général n’est pas de dire que tel ou tel outil est mieux que les autres – ça peut servir à ça aussi certes – mais plutôt de ne pas comparer des choux et des carottes. Si l’on peut par exemple se soustraire des facteurs d’émission, on peut trouver de l’intérêt à aller des des outils plutôt Tier 3. Dans le cadre d’une dynamique territoriale, il peut être pertinent d’utiliser ce que l’on sait faire avec du suivi satellitaire dynamique.

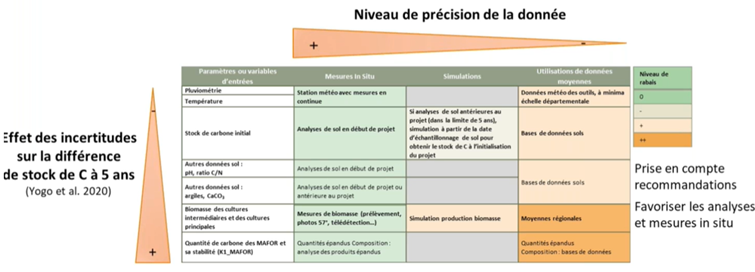

Pour pallier la qualité ou l’incertitude des données disponibles qui iront ou non alimenter des modèles et/ou outils, plusieurs méthodes ont mis en place un système de rabais. Ces rabais sont souvent des recommandations, comme dans le cadre de la méthode Label Bas Carbone grandes cultures, qui devrait être officiellement validée à la mi 2021 (Figure 7). Ces rabais viennent s’ajouter à des rabais obligatoires pour les risques de non-permanence du carbone dans les sols (nous y reviendrons plus loin). Chaque méthode décide, oriente ou propose la façon de considérer les rabais. Nous reparlerons de ces systèmes de rabais un peu plus loin.

Figure 7. Exemple du calcul de rabais lié à l’incertitude des données d’entrée des modèles de stockages de carbone du sol pour la méthode du Label Bas Carbone grandes cultures. Source : Séminaire chaire AgroTIC et chaire Elsa-Pact.

Sans être exhaustifs, rentrons dans le détail de quelques méthodes et outils français et internationaux. Pour compléter ces détails, vous trouverez des tableaux de comparaison et des fiches d’outils et méthodes dans un récent rapport de l’INRAE (Yogo, 2021).

La méthode Label Bas Carbone : LBC

Portée par l’état et pilotée par le Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES), la méthode Label Bas Carbone (LBC) est une stratégie au service de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). C’est une initiative du gouvernement sur le territoire pour pousser les agriculteurs français à engager une réduction d’émissions et mettre en place des pratiques de stockage carbone, et pour pousser les entreprises françaises et internationales à s’intéresser à des projets menés sur le territoire français. L’objectif est d’apporter des garanties sur le terrain et d’aller chercher de la rémunération pour ces réductions d’émissions. C’est une initiative incitative pour mettre en place des pratiques bas carbone.

En fonction des filières et contextes, la méthode LBC a soit été déployée, soit est en cours de déploiement, soit est en cours de développement. On en retrouve par exemple des déclinaisons en élevage (la méthode s’appelle Carbon Agri), en grandes cultures, en vigne, en vergers, pour les haies, ou encore pour les méthaniseurs. Ce n’est pas le ministère ni les agro-industries qui imposent de nouvelles méthodes mais bien les acteurs des filières qui proposent ces méthodes. Pour chacun de ces secteurs, les consortiums, professions agricoles, fédérations, ou encore instituts techniques mobilisés sont différents.

La méthode LBC est un cadre de certification carbone volontaire pour des projets privés. Chaque structure ou collectif d’agriculteurs (la méthode LBC ne cible pas vraiment les agriculteurs individuellement) désireux de faire certifier son projet de réduction d’émission ou de stockage peut monter son projet et se diriger vers le ministère de la transition écologique et solidaire. Le ministère ne cherche pas vraiment à cibler des projets individuels mais plutôt à agréger une masse critique d’agriculteurs pour aller chercher collectivement des financements. Seuls des projets sur le territoire français pourront être labellisés par le LBC. A la suite d’un projet labellisé par la méthode LBC, ce sont bien des réductions d’émissions qui seront certifiées et pas l’exploitation agricole en elle-même. Une exploitation qui se lance dans un projet certifié LBC ne sera pas labellisée exploitation bas carbone. Ce qui sera certifié, c’est le fait que par ses pratiques, l’agriculteur aura réduit ses émissions et/ou stocké du carbone dans le sol. Une fois reconnues et certifiées, les réductions d’émissions pourront être commercialisées, ce sont les fameux « crédits carbone », nous y reviendrons plus tard. Les unités de réduction carbone sont la propriété du porteur de projet (agriculteur ou forestier)

La méthode LBC est une obligation de moyens, il n’y a pas d’obligation de résultats. Un diagnostic initial est mené sur les fermes en collectant des mesures terrain et des données d’agriculteurs. Ces données servent ensuite à définir un scénario de référence. Ce scénario sera finalement projeté dans le futur après modélisation avec les pratiques actuelles de l’exploitation, et sera comparé à un ou plusieurs scénarios eux aussi théoriques mais utilisant des pratiques plus vertueuses sur l’exploitation. C’est la différence entre ces deux scénarios, tous les deux projetés, qui permettra d’évaluer les réductions d’émissions et/ou stocks de carbone sur l’exploitation. Soyez bien clairs sur le fait que le scénario avec pratiques vertueuses n’est pas comparé à l’état de référence au moment de l’acquisition des données, mais bien à l’état de référence projeté dans le temps en considérant que les pratiques sur l’exploitation ne changent pas. Pour la partie stockage de carbone dans le sol, l’absence d’obligation de résultats n’impose pas de retourner sur le terrain pour établir un nouvel état atteint. La modélisation se suffit à elle-même. La méthode LBC considère que si les leviers agronomiques sont appliqués, c’est que le projet va forcément dans la bonne direction.

Sur la partie émissions, les réductions sont évaluées à la fin du projet en étudiant les factures de l’exploitation (consommation d’engrais minéral azoté, carburant, fuel…).

La méthode LBC s’adresse à tout type de profils agricoles, que ce soit à quelqu’un qui n’ait mis en place aucun pratique vertueuse, ou au contraire avec quelqu’un déjà très engagé sur des pratiques de réduction ou de stockage et qui souhaiterait faire reconnaitre ce qui a déjà été mis en place. La différence se jouera sur le scénario de référence choisi. Prenons l’exemple du stockage de carbone. Dans le premier cas – quelqu’un qui n’aurait mis en place aucun pratique vertueuse – on peut faire l’hypothèse que la marge de progrès est importante (on parlera plutôt de stockage additionnel de carbone) : l’agriculteur pourra se comparer à lui-même avec ou sans pratiques. Cet agriculteur-là, passant peut-être de 50 à 52 tonnes de carbone dans son sol, aura stocké 2 tonnes. Dans le second cas – quelqu’un déjà très engagé sur des pratiques de réduction ou de stockage – la marge de progression est déjà plus limitée (on parlera plutôt de maintien de stocks) : l’agriculteur aura plutôt intérêt à choisir une référence générique – comme une moyenne sur des exploitations aux conditions pédo-climatiques similaires à la sienne. Un agriculteur qui a ainsi déjà un stock et qui le maintiendra dans le temps pourra donc le faire reconnaitre. L’objectif est bien de lui faire maintenir ses pratiques pour lui éviter de déstocker du carbone. Cet agriculteur-ci, ayant par exemple déjà un sol avec un stock de 52 tonnes de carbone évitera de retomber à 50 tonnes de carbone s’il arrête ses pratiques de stockage, il aura alors évité de déstocker 2 tonnes.

La méthode LBC s’intéresse à l’échelle de l’exploitation et/ou du système de cultures, mais elle ne considère pas chaque culture indépendamment.

Au stade actuel, la méthode LBC n’est pas reliée à la PAC.

L’outil CAP’2ER

L’outil CAP’2ER est l’outil de la méthode Carbon Agri, qui correspond en fait à la méthode LBC pour l’élevage. Mise en place par le CNIEL et l’IDELE, la méthode Carbon Agri a été soumise au ministère et certifiée en septembre 2019. L’outil CAP’2ER ne sort pas de nulle part. Depuis près de 10 ans, l’IDELE et ses partenaires travaillent sur la thématique des impacts agricoles sur l’effet de serre, la qualité de l’air et de la préservation de ressources énergétiques au travers du projet Ges’tim, qui sera d’ailleurs bientôt lui aussi remis à jour.

Le premier projet carbone déployé en 2019 – Carbon Diary – a permis de réaliser un diagnostic carbone sur 4000 fermes avec l’outil CAP’2ER. Aujourd’hui, à la mi-2021, ce sont 15000 fermes impliquées pour 22000 diagnostics (certaines fermes ont déjà réalisé deux diagnostics).

Dans la même veine du LBC, la méthode Carbon Agri est une démarche volontaire, dont l’objectif est d’y faire entrer le maximum de producteurs. L’outil CAP’2ER est un outil de Tier 1, basé principalement sur des facteurs d’émission et des données empiriques de la littérature. Même s’il s’intéresse aussi au stockage de carbone dans les sols au travers de l’utilisation des prairies, ses principales contributions sont sur les réductions d’émission de gaz à effet de serre: dioxyde de carbone, méthane et protoxyde d’azote.

Nous rediscuterons des crédits carbone plus tard, mais dans le cadre des réductions d’émissions générées par la méthode Carbon Agri et pour gérer les mécanismes de réduction carbone, les Jeunes Agriculteurs ont créé l’association France Carbon Agri dont l’IDELE est l’opérateur technique. Contrairement à l’élevage où le mandataire des projets – France Carbon Agri – est très bien identifié, le secteur des grandes cultures verra de nombreux mandataires différents (Coops, CETA, GIEE, CER, Bureaux d’études…) pour développer des projets collectifs pour agriculteurs. Le fonctionnement sera le même mais cet écosystème sera beaucoup plus éclaté et décentralisé qu’il ne l’est sur le secteur de l’élevage.

Une version européenne de CAP’2ER est en développement.

Le modèle SAFY-CO2

Développé par le CESBIO et le CNRS, le modèle SAFY-CO2 (ou SAFYE-CO2 quand une composante eau est intégrée au modèle) est un modèle agro-météorologique dont l’objectif est d’estimer le stockage de carbone par la plante, en faisant un lien direct entre ce stockage et la biomasse observée par satellite. L’utilisation des données satellitaires Sentinel 2 permet de donner à voir le bilan carbone de l’année (flux de CO2 et exports de carbone à la récolte) à une échelle parcellaire. Notez également que le modèle ne s’arrête pas à la biomasse mais s’intéresse aussi à l’estimation de rendement. Vous l’aurez surement compris, le modèle SAFY-CO2 est une approche de Tier 3.

SAFY-CO2 n’est paramétré pour l’instant que pour quatre cultures (blé, tournesol, maïs, colza) avec une paramétrisation assez générique, qui peut néanmoins évoluer en fonction du type de couverts présents. Pour les cultures d’hiver, deux paramétrisations sont disponibles, une pour les couverts courts (couverts obligatoires en rapport avec la directive nitrates) et une autre pour les couverts longs, ceux détruits à la fin mars ou début avril. Pour les cultures d’été, la tâche est un peu plus compliquée dans la mesure où la distinction entre couvert intermédiaire, repousse, et/ou adventices n’est pas évidente. La composition des couverts n’est pour l’instant pas prise en compte, faute d’information, mais pourra l’être dans les années à venir en fonction des données remontées par les agriculteurs.

Dans la version actuelle du modèle SAFY-CO2, les estimations d’évolution de la matière organique ne sont valables que sur des sols appauvris en matière organique, ce qui est le cas de la grande majorité des parcelles agricoles. Une thèse est en cours pour des contextes de sol plus riches en matière organique dans l’objectif d’avoir des paramètres pertinents à rentrer dans le modèle pour ces situations-là.

Plusieurs projets et initiatives sont en cours :

Une chaine de traitement plus lourde, AgriCarbon-EO, est en cours de déploiement. Cette chaine permettra de considérer à la fois des approches Tier 1, Tier 2, mais aussi Tier 3 en intégrant le modèle SAFY-CO2. Et la chaine de traitement devrait être en mesure de récupérer des sources de données de logiciel de gestion parcellaire, notamment du logiciel Mes Parcelles. Un couplage entre le modèle de dynamique de sol AMG (présenté dans la section suivante) et le modèle SAFY-CO2 pourra permettre améliorer l’estimation de la décomposition de matière organique dans le sol. SAFY-CO2 ne l’estime pour l’instant qu’avec une approche simple basé sur des niveaux de température. AMG, quant à lui, va beaucoup plus loin en intégrant les propriétés chimiques des sols. La combinaison des deux modèles permettra d’allier modèles de sol et de biomasse pour mieux estimer les évolutions de stock de carbone dans les sols. A noter également que pour l’instant, AgriCarbon-EO ne prend pas en compte l’azote apporté et son impact sur les gaz à effet de serre. A la différence du modèle SAFY-CO2, plutôt orienté au départ vers la recherche, les développeurs de la chaine de traitement AgriCarbon-EO ont fait un travail de propagation des incertitudes des données d’entrée sur les sorties des traitements. Aucune décote n’est actuellement demandée par la PAC ou autre mécanisme en fonction de la précision du modèle mais, dans un contexte plus large, on peut imaginer que ça devienne le cas. L’objectif de ce travail de propagation d’incertitudes est de quantifier l’incertitude sur chacune des variables simulées (flux de CO2, rendement, biomasse…) de manière à produire des cartes d’incertitude. La chaine de traitement AgriCarbon-EO a été imaginée pour être en cohérence avec la stratégie MRV (monitoring, reporting, verification) de la PAC, et est compatible avec une méthode label bas carbone.

La chaine AgriCarbon-EO reste encore un outil plus proche du domaine de la recherche. Pas encore opérationnel, se posera notamment la question de sa mise à l’échelle, ou en d’autres termes de savoir qui sera en charge de la gestion des données satellitaires, et de l’utilisation de la chaine AgriCarbon-EO. Est-ce que le ministère pourrait s’en charger ? Ou alors peut-être le programme européen Copernicus ? Il faudra quel quelqu’un se positionne pour assurer le service.

Dans la continuité de la COP21, le projet H2020 Circasa (https://www.circasa-project.eu/) a défini une méthodologie pour aborder les bilans carbone de manière spatialisée. Le projet s’est terminé il y a quelques mois mais une suite devrait être mise en place. Autre projet H2020, projet NIVA, lui pour le coup toujours en cours en 2021. NIVA ambitionne de développer une approche emboitée à trois niveaux de complexité – toujours en suivant les taxonomies Tier 1, Tier 2, et Tier 3 – sur les indicateurs de carbone, de lixiviation des nitrates et de biodiversité. Le niveau Tier 1 s’appuie seulement sur la donnée satellitaire et le registre parcellaire graphique (RPG). Pour les cartes de bilan carbone à la parcelle, un lien est fait entre durée de couverture du sol et quantité de CO2 absorbée (le lien a été établi sur une vingtaine de sites avec des mesures d’échanges de flux par Eddy Covariance). La relation est générique et peut être appliquée sur pas mal de cultures (sauf le riz). L’objectif est de produire des cartes, à la parcelle ou au pixel, des zones qui fixent ou non du CO2, et de suivre les parcelles proches de l’équilibre. Le niveau Tier 2 utilise toujours cette relation empirique entre durée de couverture du sol et quantité de CO2 absorbée, mais intègre aussi des données agriculteurs pour aller jusqu’au bilan carbone plus complet en calculant des quantités de carbone exporté à la récolte (dans le grain, les pailles, les fourrages…) ou apporté sous forme d’amendements. Le Tier 3 se base sur le modèle SAFY-CO2 que nous avons décrit plus haut.

Le projet Quantica s’intéresse quant à lui à l’apport spécifique de l’intercultures. L’objectif est de mesurer spécifiquement la biomasse des couverts avec comme finalité d’affiner le bilan carbone à la parcelle : à la fois prendre en compte ce qui se passe en cultures mais aussi intercultures sur une ou plusieurs années. On s’intéresse spécifiquement à l’intercultures et à la biomasse du couvert pour stocker du carbone dans le sol. La détection d’intercultures marche plutôt bien pour discriminer le sol nu d’un sol couvert. Des données radar peuvent même être utilisées en compléments pour pallier la présence de nuages. L’estimation de biomasse par radar est loin d’être simple, dans la mesure où ces signaux sont sensibles à l’humidité et la teneur en eau des sol (l’entreprise OneSoil proposerait déjà des cartes de biomasse interpolées avec des données radar). Le plus important reste d’avoir des images satellites à la fin de la croissance des couverts puisque c’est ça qui sera enterré dans le sol. La question du couvert n’est néanmoins pas évidente, d’autant plus que ce sont souvent des mélanges.

Le modèle AMG

Développé par AgroTransfert et ses partenaires, le modèle AMG est une modèle dynamique de sol – c’est donc un niveau Tier 3 – qui s’intéresse au stockage du carbone dans les sols et à la gestion des matières organiques. Le modèle considère un ensemble de données d’entrée simples pour décrire l’exploitation agricole (rendement, couverts intermédiaires, travail du sol, irrigation…) et estimer le carbone qui rentrera dans le sol par les résidus de culture et qui se transformera en humus. En y rajoutant le type de sols et des données climatiques, il est possible d’aller jusqu’à un bilan de carbone humifié du sol. Le modèle AMG donne en sortie l’évolution dans le temps des stocks de carbone et sa teneur dans les couches superficielles.

Le modèle AMG pourrait aussi être couplé avec des données de télédétection, comme ce dont on a discuté dans la section précédente au sujet de SAFY-CO2. Classiquement dans AMG ou dans d’autres modèles dynamiques de sol, la biomasse n’est pas mesurée mais estimée, souvent à partir du rendement et de fonctions allométriques. Cette source d’incertitude pourrait être réduite en mesurant un niveau de biomasse à partir d’imagerie satellitaire.

Le modèle AMG est intégré dans l’outil Simeos-AMG, qui est en fait grosso modo AMG avec une interface. Le logiciel est fait pour aider à voir ce qu’on pourrait attendre de nouvelles pratiques par rapport à une situation de référence et prendre une décision sur le long terme. Le logiciel est également utilisé aussi pour faire des simulations et se projeter (en se demandant par exemple s’il y aurait de l’intérêt exporter des pailles, et si oui à quel rythme…)

Le modèle AMG a été décliné sur la vigne en collaboration avec l’IFV et l’INRAE. Les fonctions de minéralisation utilisées sont les mêmes, seules les entrées du modèle changent. Des réflexions sont en cours pour mettre en place le modèle AMG sur les prairies.

Le modèle AMG fait également partie intégrante de la méthode ABC’Terre, dont l’objectif est de réaliser un bilan de gaz à effet de serre à l’échelle du territoire, en y intégrant entre autres les effets du carbone dans les sols grâce au modèle AMG. Les entrées du modèles AMG sont déterminées grâce à des sources de données relativement larges, notamment le registre parcellaire graphique (RPG) pour reconstituer des rotations par type de sol et exploitation, mais aussi la base de données d’analyse de terre (BDAT) constituée par le Gis Sol. Comprenez-bien qu’ABC’Terre utilise les sorties du modèle AMG, mais n’y est pas exclusif. On y retrouve aussi des facteurs d’émissions issues de la base de données Agribalyse ou encore des facteurs d’émissions du GIEC.

L’outil Cool Farm Tool (CFT)

Développé au départ par l’université d’Aberdeen, Unilever, et le Sustainable Food Lab, Cool Farm Tool (CFT) est un outil pour calculer l’empreinte carbone des exploitations agricoles, en considérant les émissions et le stockage de carbone dans le sol. L’outil considère des approches Tier 1 et 2 pour le bétail (laitier et bovin) et les cultures, ainsi qu’un modèle « simple » de niveau Tier 3 en ce qui concerne les émissions de N2O et la séquestration du carbone dans le sol. L’outil est en partie aligné avec un certain nombre de normes et de protocoles (GIEC, protocole GHG..) mais ne cherche pas nécessairement à y être parfaitement conforme. Même si certaines approches sont encore assez simplistes – par exemple sur les couverts végétaux – l’outil continue à être amélioré régulièrement. Gardez en tête que l’on évoque principalement Cool Farm Tool pour ses aspects carbone, mais l’outil s’intéresse également à la ressource en eau, l’efficience de l’azote, et la biodiversité.

L’outil est relativement simple à utiliser, avec de nombreuses valeurs par défaut (il est d’ailleurs possible de définir des intervalles plutôt que des valeurs uniques), et la majorité des données d’entrée sont à remplir manuellement. L’outil fait le lien avec des bases de données externes, notamment pour récupérer des données climatiques et la disponibilité en eau. Contrairement à d’autres outils ou modèles que nous avons pu décrire, l’outil ne fait pas appel à des données satellitaires pour calculer des niveaux de biomasse ou de carbone dans le sol. Des API seraient néanmoins disponibles pour travailler avec un acteur du géospatial, GeoFootPrint.

L’outil Cool Farm Tool n’est pas encore très largement utilisé dans le cadre des marchés carbone – c’était au départ un outil plutôt à destination d’aide à la décision. Cool Farm Tool reste un outil de mesure. Ce n’est pas un outil de certification et il ne permet pas aujourd’hui de qualifier un crédit carbone. Toutefois, la Cool Farm Alliance s’efforce d’améliorer la structure et la méthodologie de l’outil afin qu’il devienne compatible avec les divers systèmes de crédit carbone existant dans le monde. Pour les marchés carbone néanmoins, l’outil Cool Farm est promu par des membres tels que la société danoise Commoditrader et l’entreprise belge Soil Capital, l’entreprise ayant considéré que l’outil jouissait d’un consensus scientifique et industriel (de nombreux industriels ont participé à son financement) suffisamment solide pour s’appuyer dessus. Soil Capital met en place des programmes de rémunération carbone pour les agriculteurs, certifiés au standard ISO 14064 (un standard ISO pour la quantification, la surveillance et la déclaration des réductions d’émissions de gaz à effet de serre ou des améliorations de l’élimination), et les certificats ISO générés sont vendus par son partenaire South Pole.

La méthode Verra VCS

L’entreprise Verra a développé son propre programme – VCS – décrivant un ensemble de procédures pour calculer les réductions d’émission de gaz à effet de serre. Des méthodologies spécifiques sont ensuite déclinées par activités et secteurs (processus industriels, construction, déchets, transports…). On retrouve plusieurs méthodologies spécifiques à l’agriculture, dont notamment la méthodologie SALM (VM0017), et plus récemment, une méthodologie plus intégrée et généraliste – IALM (VM0042). Les méthodologies proposées sont révisées par Verra, mais aussi par des tierces parties indépendants. Une consultation publique est également mise en place. Les projets labellisés VCS sont également audités par une structure indépendante de Verra. L’entreprise n’est pas du tout impliquée dans les transactions de crédits carbone (Verra ne vend pas de crédits directement), les contrats étant mis en place hors du programme VCS.

Pour l’instant, la majorité des projets standardisés VCS se font dans le contexte forestier. Encore peu de projets sont orientés vers l’agriculture. Les méthodologies standardisées VCS sont à l’heure actuelle très orientées sur l’échantillonnage de sol (des révisions sont en cours pour combiner des mesures de sol et des modèles dynamiques), et sont très rigoureuses sur les exigences de vérification et de suivi

Limites et faiblesses identifiées des outils en place

D’un point de vue purement agronomique, le sujet carbone fait encore pas mal débats entre les principaux intéressés. Sans rentrer dans les querelles de clocher – et cet article de blog n’est pas un article scientifique – revenons rapidement sur les principaux points d’attention soulevés par la communauté (les points ne sont pas exhaustifs). L’objectif n’est pas ici d’y apporter une réponse claire mais plutôt de soulever un certain nombre de questions :

- Des progrès semblent nécessaires pour mieux simuler l’évolution du stock de carbone dans les horizons profonds et notamment prendre en compte de nouveaux mécanismes comme le « priming effect rhizosphérique« . Les racines font en effet des milliers d’exsudats en fonction du contexte dans lequel se trouve la plante. Dans le sol collé aux racines – on parle de sol rhizosphérique – le carbone pourrait être minéralisé 2 à 3 fois plus vite. Dans les modèles actuels, la quantité de carbone restitué par les sols pourrait donc être sous-estimée. Ce priming effect pourrait amener également à revoir les coefficients de minéralisation dans les sols.

- Certains reprochent aux données d’expérimentation de long-terme utilisés dans les modèles d’estimation carbone de manquer d’exhaustivité, avec trop peu de types de sol et de textures de sol considérées. Les résultats en station expérimentale sont parfois critiqués pour être en contradiction avec les résultats au champ chez des agriculteurs pionniers (pas les mêmes agro-équipements [semoirs…], pas les mêmes façons de travailler…). Plus spécifiquement, les modèles français d’estimation carbone ne seraient pas étalonnés pour des couverts végétaux à forte biomasse (dont la quantité de carbone stockée serait alors largement sous-estimée). Certains outils proposés actuellement permettraient néanmoins de pallier ce problème en multipliant artificiellement la fréquence de retours de culture. D’autres reproches reviennent sur le fait que le semis direct sous couvert ne serait pas considéré (le semis direct seul l’est). Les couverts végétaux utilisés ne seraient également pas assez profonds pour stocker de la matière organique en profondeur (manque de gestion de la compaction des sols). Les profils de matière organique dans les prairies ne seraient pas profonds dans le sens où les prairies sont coupées tout le temps (ou broutées).

- L’effet du non-labour sur le stockage/déstockage de carbone dans les sols est un sujet encore très débattu. Le dernier rapport de l’INRAE et des méta-analyses récentes laisseraient à penser que le non-labour n’aurait pas d’effet sur la quantité totale de carbone stockée, le carbone se répartissant sur l’entièreté du profil vertical de sol. Les opposants reprochent aux données d’expérimentation d’avoir été étudiées en considérant chaque pratique agricole (arrêt du labour, introduction de couverts…) de façon indépendante alors que ces pratiques auraient des effets combinés importants. Ces derniers rajoutent que l’effet du non-labour serait d’autant plus important que les sols sont déjà très riches en matière organique.

- Certaines pratiques agricoles, notamment la fertilisation et l’irrigation, viendraient en opposition avec le stockage de carbone dans le sol. La fertilisation et l’irrigation augmenteraient la minéralisation du carbone. Il y aurait donc un équilibre à trouver entre apport de fertilisation et niveau de rendement pour ne pas favoriser le déstockage. Ce dilemme pourrait notamment toucher les fermes en conversion bio qui, si elles ne passent pas par des intercultures fortes, pourraient être amenées à déstocker du carbone en apportant des engrais azotés. L’apport d’engrais azoté semble de toute façon nécessaire au départ pour atteindre l’état de volant d’autofertilité dont nous avons parlé plus haut.

- Il semblerait également y avoir un compromis entre le stockage de carbone dans le sol et les émissions de protoxyde d’azote.

- L’un des principaux leviers de réduction des gaz à effet de serre pour les exploitations en élevage – la diminution du cheptel – ne serait pas prise en compte dans certaines méthodes de cadrage de réductions d’émissions de gaz à effet de serre.

Quelques informations complémentaires

- L’INRAE et Planet-A développent l’indicateur SOCCROP pour suivre l’évolution du stock de carbone dans les sols agricoles

- L’organisation PADV (pour une agriculture du vivant) travaille sur un indice de régénération des exploitations. Cet indice n’est pas spécifique au carbone.

- Le réseau d’agriculteurs en agriculture de conservation des sols (APAD) a lancé le label « Au Coeur des Sols ».

- Quelques acteurs à suivre sur le sujet du carbone : MyEasy Farm, Soil Capital, AgroTransfert, Carbone Farmers, Rize Ag, Indigo, Nori, Truterra, Climate Action Reserve, TerraCarbon…

- Quelques informations sur les standards carbone

La mise en place d’un marché du carbone

Les grands principes de la rémunération carbone

Les marchés carbone sont soumis à un certain nombre de grands principes qu’il faut avoir en tête pour s’assurer qu’un euro dépensé aille vraiment vers un projet qui ait de l’impact :

- L’additionnalité : Pour démontrer l’additionnalité d’un projet carbone, il faut être capable de prouver que ce projet carbone n’aurait pas pu avoir lieu sans les aides et/ou financements proposés. En d’autres termes, il faut montrer que ce projet va au-delà de la tendance classique, de ce qui aurait été fait naturellement, ou encore de ce que la réglementation aurait imposé de toute façon. Si l’agriculteur ou autre bénéficiaire du projet a ses propres financements, il n’y a pas de raison qu’il obtienne un financement carbone puisqu’en quelque sorte, il aurait pu mettre en place ce projet tout seul.

- Le double compte : Il faut s’assurer qu’une action de réduction d’émission de GES ou de stockage de carbone mise en place dans le cadre d’un projet carbone ne sera pas comptée ni payée deux fois pour le prix d’une. Ce principe de double compte va être de plus en plus important parce qu’il va y avoir de plus en plus de compensation et de dispositifs qui vont se mettre en place. Un exemple concret : Une coopérative agricole fait en sorte que ses adhérents développent une filière bas GES. A qui reviennent les crédits carbone ? Aux adhérents qui ont réduit leur empreinte ? A la coopérative ? Ou peut-être encore au distributeur en aval qui aura imposé d’avoir un produit bas GES ? Et si un adhérent a plusieurs filières bas GES, comment partager le comptage carbone des actions qu’il aura mises en place pour ces filières sachant que certaines actions globales sur son exploitation auront servi aux deux filières ? On pourrait déjà effectivement permettre à cet adhérent d’exclure les émissions de l’une de ces cultures mais on ne sera pas totalement sorti de l’auberge. Comment une agro-industrie échange avec une autre industrie si une des deux veut financer un projet bas carbone ? Doit-on séparer une réduction d’émissions d’un stockage carbone ? Est-ce que les crédits stockés sont la propriété des agro-industries ? Si une agro-industrie finance un agriculteur et que ce dernier désire faire encore plus d’effort, faut-il alors générer de nouveau crédits ? Bref, un casse-tête comptable qui est loin d’être complètement réglé. En agriculture, ce sujet est extrêmement compliqué parce que le secteur est multi-subventionné, et que les acteurs sont nombreux. Comme le secteur alimente plusieurs marchés qui vont tous vouloir (devoir) se répartir des allocations d’émissions, la mission sera loin d’être évidente. Rajoutons à cela que s’il n’y avait qu’une seule méthode de comptage, on pourrait s’en sortir assez simplement. Mais quand plusieurs méthodes se mettent en place – on peut prendre l’exemple du Label Bas Carbone pour l’élevage, les grandes cultures ou encore la méthanisation – là, ça devient beaucoup plus compliqué. A noter par exemple que la méthode Carbon Agri va bientôt être mise à jour pour intégrer la méthode LBC Grandes Cultures. Pour se rassurer un peu quand même, il y a quand même certaines méthodes de réduction/stockage qui ne se chevauchent pas trop non plus, et qui permettront dans certains cas de ne pas se faire trop de nœuds au cerveau (par exemple entre le projet Carbocage sur les haies et le Label Bas Carbone pour les grandes cultures).

- La permanence ou la non-réversibilité: c’est bien de mettre en place une action de réduction d’émission ou de stockage carbone, encore faut-il que cette action soit durable dans le temps ! Premier exemple avec un projet forestier assez simple où je plante un arbre. Quand cet arbre pousse, hormis le fait qu’on le coupe, qu’on le brule, ou qu’il soit malade (ça fait déjà pas mal vous me direz), le stockage du carbone est durable. En agriculture, c’est un peu plus compliqué que ça parce que la stockage vient du fait que l’agriculteur va mettre en place des pratiques. Mais si cinq ans après, soit parce qu’il en a marre, qu’il vend son exploitation, ou d’ailleurs pour un tout autre tas de bonnes raisons, il réémet le carbone qu’il a participé à stocker, la permanence du crédit n’est plus assurée… Certaines méthodes imposent des rabais obligatoires pour prendre en compte ces aspects de non permanence ou de non réversibilité ; nous y reviendrons un peu plus loin.

Tous ces grands principes entrainent, directement ou indirectement un besoin de traçabilité à la fois de l’action et du financement de l’action. De nombreuses méthodes imposent d’ailleurs des conditions strictes d’audit et de vérifiabilité des projets, et ce de manière totalement indépendante par des auditeurs tiers. L’information et l’investissement doivent être tracés. Notons également l’importance de travailler à l’échelle du système ou de l’exploitation. Travailler culture par culture semble certes plus alléchant par sa simplicité – il est relativement facile de trouver des indicateurs de suivi environnemental pertinent – mais l’approche reste assez peu robuste aux effets de bords et aux impacts croisés entre cultures.

Les marchés du carbone

Les marchés obligataires ou réglementés au cours du protocole de Kyoto

En 2005, suite au protocole de Kyoto, trois principaux marchés du carbone sont apparus :

- Un Système d’Echanges de Quotas d’Emissions (SEQE en français ou ETS en anglais pour Emissions Trading Scheme). Vous avez peut-être déjà vu l’acronyme EU-ETS qui n’est en fait rien d’autre que le marché carbone européen d’échanges de quotas d’émission (European Emissions Trading Scheme). Gardez en tête que de nombreux pays ou regroupement de pays ont mis en place des systèmes d’échanges de quotas d’émission (Europe, Chine, Corée, Suisse…) mais que ces différents systèmes de quotas sont hermétiques (pour le moment, il n’est pas possible d’échanger des quotas entre des systèmes différents). Le système d’échanges de quotas d’émissions de l’Europe a été découpé en plusieurs phases au cours du temps (la 3ème phase va de 2013 à 2020 et la 4ème phase de 2021 à 2030). Ce système a été mis en place dans l’objectif de pousser les entreprises les plus polluantes (industriels énergivores, producteurs d’électricité…) à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à limiter leur empreinte carbone. Un quota d’émissions (ce qu’elles ont le droit d’émettre au maximum), appelé UQA pour Unités de Quantité Attribuée, est alors fixé par secteur. Les entreprises peuvent revendre des quotas si elles ont émis moins que ce qui leur est alloué, ou en acheter si elles ont émis plus qu’autorisé. L’idée étant de réduire au fur et à mesure le plafond d’UQA distribué pour que les entreprises émettent de moins en moins de gaz à effet de serre. Sur le marché européen, l’objectif de réduction à horizon 2020 par rapport à 1990 était de 20%.

- Un mécanisme de mise en œuvre conjointe ou MOC (Joint implementation en anglais). Dans ce marché MOC, les pays industrialisés, c’est-à-dire les pays de l’Annexe I du protocole de Kyoto (voir la première section de l’article), ont le droit d’acheter des réductions d’émissions à d’autres pays industrialisés au travers de crédits URE (unités de réduction d’émissions) générés par les projets MOC mis en place.

- Un mécanisme de développement propre ou MDP (ou Clean Developement Mechanism en anglais). Le principe du marché MDP est le même que le marché MOC à la grande exception qu’un pays industrialisé achète des réductions d’émissions à des pays émergents ou en voie de développement (des pays qui ne sont pas dans l’annexe I du protocole de Kyoto), et pas à d’autres pays industrialisés. Les crédits générés dans le cadre des projets MDP s’appellent des crédits URCE (unités de réduction certifiées d’émission). L’objectif était de donner la possibilité aux pays industrialisés de venir financer des projets dans les pays du sud et y réduire sur place leur émissions. Avec l’idée derrière la tête que les contraintes et coûts de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays du sud seraient plus faibles que si ces réductions d’émissions avaient été mises en place dans un pays industrialisé. Ce mécanisme de développement propre (MDP) est néanmoins assez largement critiqué pour les incertitudes sur l’additionnalité des projets, la répartition sectorielle et géographique des projets, ou encore la gouvernance et l’éthique des projets mise en place (Demaze, 2013).

Les échanges de crédits carbone entre acteurs (acheteurs et vendeurs) peuvent avoir lieu soit sur des places de marché, directement ou via un intermédiaire, ou de gré à gré. Ces trois marchés-là, SEQE, MOC et MDP, sont considérés comme des marchés carbone obligataire (ou réglementés) dans le sens où les états et entreprises sont soumis à des objectifs et des contraintes de réduction d’émission. Vous l’avez peut-être déjà compris mais ces trois marchés sont sensiblement différents outre le fait qu’il s’agit à chaque fois de comptabiliser des tonnes d’équivalent CO2. Au sein d’un système d’échanges de quotas d’émission (SEQE), les entreprises et pays échangent des quotas d’émission (ok, on est pas bien avancés…). Ces quotas d’émission (nous avons parlé des UQA : unités de quantité attribuée) sont en quelque sorte des droits à polluer. Mais il faut bien se rendre compte que ce sont des droits à polluer dans le futur. Au contraire, dans le cadre des marchés MOC et MDP, les pays et entreprises achètent des crédits de réductions d’émissions (URE ou URCE) qui sont en fait des compensations d’émissions qui ont déjà eu lieu. Ce ne sont donc pas des droits à polluer dans le futur mais bien de la compensation dans le passé.

Le système d’échanges de quotas (SEQE) ne s’applique qu’aux secteurs les plus polluants. Tous les secteurs n’y sont pas soumis et n’ont donc pas les mêmes objectifs et réglementations à respecter. A côté de ce système d’échanges de quotas, on trouve deux autres politiques climatiques pour l’Europe (qui ne sont pas des systèmes de quotas):

- La politique du partage de l’effort, désigné par l’acronyme ESD (Effort Sharing Decision) sur la période 2013-2020, puis ESR (Effort Sharing Regulation) pour la période 2021-2030. Les secteurs contraints par ce partage de l’effort (transport, bâtiment, agriculture, déchets) sont soumis à des plafonds annuels d’émissions, exprimés en pourcentage par rapport aux émissions de 2005. D’ici 2030, les émissions de ces secteurs-là devront être réduites de 30%.

- La politique de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF, parfois simplifié en UTCF) qui correspondent aux variations de stock du carbone des sols et de la forêt. Le secteur UTCF est actuellement le seul qui permet de réaliser des émissions négatives grâce aux puits de carbone naturels : la biomasse (forêts, haies, agroforesterie…) et les sols (sols agricoles…). On parle de LULUCF en anglais (Land use, Land use change and forestry).