L’assurance, pour la plupart d’entre nous, c’est quand même pas un sujet très sexy au départ; ça en fait grincer des dents plus d’un ! Je ne connais pas grand monde qui prenne du plaisir à contacter son assureur – sauf quand il y a un truc qui ne va pas – ou à s’occuper de ses contrats d’assurance. Mais nous entretenons malgré tout une relation plus ou moins proche avec le secteur de l’assurance parce que nous souscrivons des contrats (responsabilité civile, logement, véhicule…) que ce soit par obligation, par anticipation d’un risque, ou pour tout un autre tas de bonnes ou mauvaises raisons.

Le secteur agricole connait lui aussi son lot de contrats d’assurance. On y retrouve par exemple les contrats classiques que l’on peut avoir en tant que particulier, mais aussi tout un tas d’assurances plus spécifiques comme celles sur les machines agricoles, les bâtiments, les semences, ou encore les pertes de récolte. Dans ce dossier de blog, nous nous concentrerons exclusivement sur l’assurance « récolte », aussi appelée un peu plus largement assurance « climatique », et ce pour deux principales raisons. La première, c’est qu’au cas où vous n’étiez pas au courant, un déréglement climatique majeur est à l’œuvre. Et l’espèce humaine en est responsable, c’est pas moi qui le dit, c’est le GIEC (Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat) – sans aucune autre forme de procès – dans son rapport AR6 de 2021. Ce déréglement climatique, le secteur agricole commence déjà à se le prendre en pleine face. Deuxième raison, l’assurance climatique agricole en France est sur le point de se réformer. C’est en tout cas ce qu’il faut comprendre du rapport du député Frédéric Descrozailles, remis au ministère de l’agriculture à l’été 2021, et dont certains amendements ont été votés en ce début d’année 2022, pour une mise en application début 2023.

J’insiste ici sur le fait que certains éléments de ce dossier sont centrés sur la France – notamment tout ce qui tourne autour de la réforme de l’assurance agricole qui y a lieu en ce moment. Néanmoins, j’ose espérer que les lecteurs hors de notre beau pays trouveront de l’intérêt dans les éléments de contextes, clés de lecture, et discussions de cet article de blog.

Comme d’habitude, pour les lecteurs du blog, cet article est issu d’entretiens en visio avec des acteurs du secteur (dont vous trouverez les noms à la fin de l’article) que je remercie pour le temps qu’ils ont pu m’accorder. Plusieurs articles, rapports et wébinaires m’auront permis de compléter les retours d’entretiens.

Bonne lecture !

Figure 1. Lutte contre le gel sur des parcelles de vigne de Bourgogne en avril 2021. Les bourgeons étaient sortis très tôt en 2021 à la suite d’un hiver particulièrement doux. Le gel d’avril 2021 a complètement rebattu les cartes et mis les vignerons français dans une situation catastrophique.

Soutenez Agriculture et numérique – Blog Aspexit sur Tipeee

Déréglement climatique et coût de la sinistralité

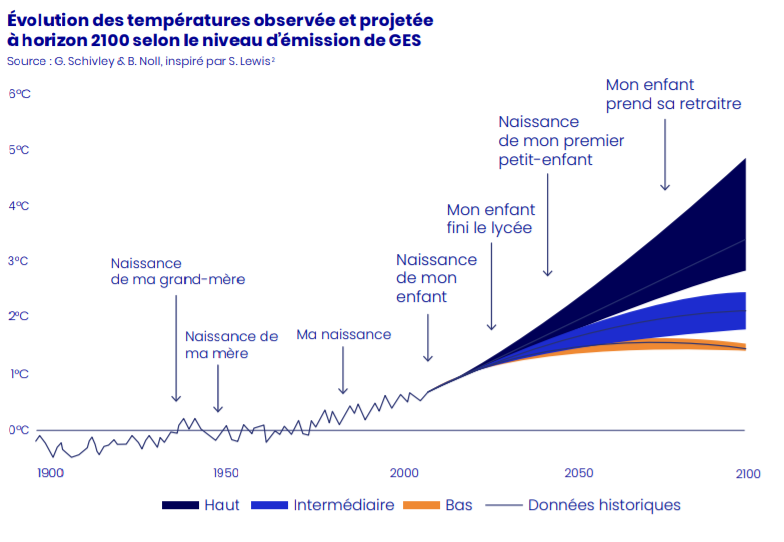

La publication du premier volet du sixième rapport du GIEC sonne une fois de plus l’alerte. Il est incontestable que les activités humaines provoquent un réchauffement généralisé et rapide de la planète (Figure 2). L’ampleur du réchauffement que nous subirons dépendra bien évidemment de nos scénarios d’émissions cumulées de CO2 mais les experts s’accordent déjà pour dire que le seuil très largement médiatisé des +1.5°C de réchauffement à horizon 2100 par rapport à l’époque préindustrielle sera quasi certainement dépassé.

Figure 2. L’évolution des températures observées et projetées à horizon 2100 selon trois scénarios d’émissions GES. Source : Rapports sur la stratégie de résilience des territoires, Shift Project, 2021. Tome 1 – Comprendre.

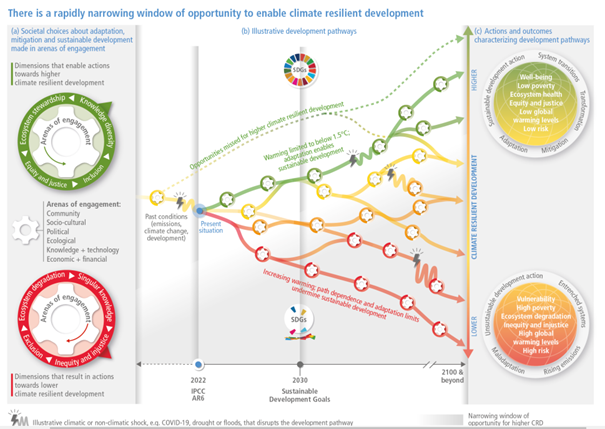

Le deuxième volet du sixième rapport du GIEC, sorti au début de l’année 2022, insiste quant à lui sur le fait qu’il ne nous reste qu’une fenêtre très courte – de l’ordre de quelques années, pour agir, avant de rentrer sur des trajectoires climatiques dont il ne sera plus du tout possible de nous échapper (Figure 3).

Figure 3. Choc climatique ou non climatique illustratif, par exemple COVID-19, sécheresse ou inondations, qui perturbe la voie du développement. Si nous n’agissons pas rapidement, nous pouvons voir que les trajectoires orange et rouge ne reviennent jamais aux trajectoires verte et/ou jaune. Source : GIEC, 2022.

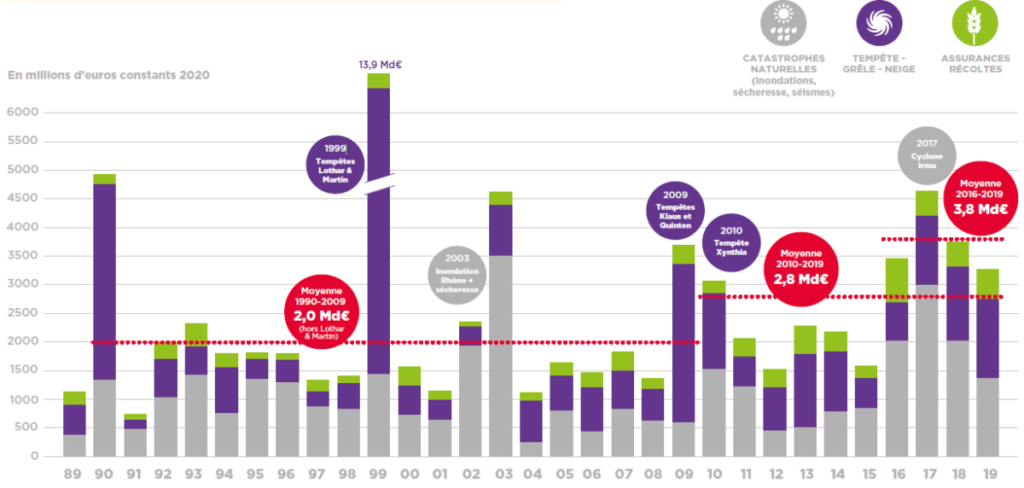

Les dégâts du déréglement climatique en cours sont déjà très largement visibles, et ça commence à faire mal au porte-monnaie. Dans son rapport annuel de 2021, le courtier d’assurance Aon estime les dommages générés par les catastrophes naturelles autour de 343 milliards de dollars en 2021 dans le monde, après 2017 (519 milliards de dollars) et 2005 (351 milliards de dollars) [Aon, 2021]. France Assureurs – la fédération des assureurs et réassureurs opérant en France – a récemment mis en avant la tendance à l’augmentation du coût des indemnisations versées par les assureurs depuis les années 90 (Figure 4). On y observe d’ailleurs l’évolution forte des indemnisations pour les assurances climatiques en agriculture – les assurances « récolte » dont nous parlerons très largement dans la suite de ce dossier de blog.

Figure 4. Historique des indemnisations versées par les assureurs à la suite d’aléas naturels en France. Source : France Assureurs, 2021

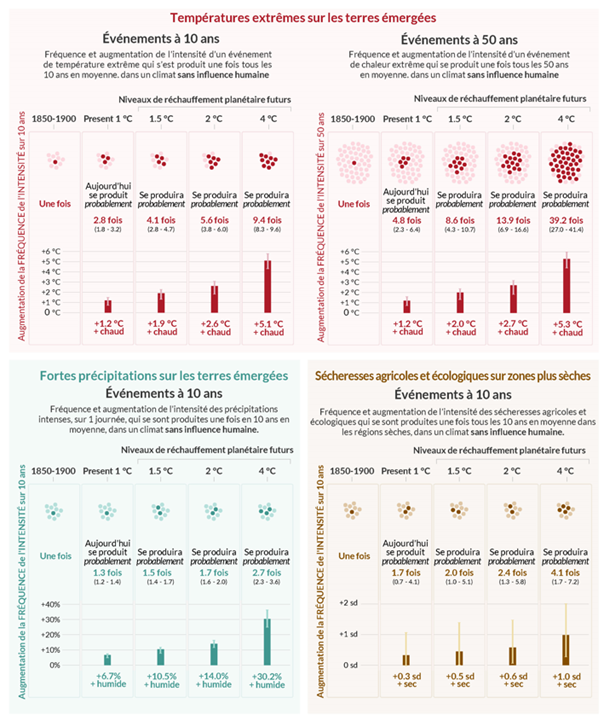

Et ces tendances ne sont pas prêtes de s’arrêter… Le dernier rapport AR6 du GIEC de 2021 est très clair sur la probabilité d’occurrence et sur l’intensité des évènements climatiques auxquels on pourra être confronté avec quelques degrés supplémentaires à l’échelle de la planète (Figure 5). On y observe par exemple qu’avec seulement 2°C de réchauffement en plus en 2100 par rapport à l’ère pré-industrielle, un évènement de température extrême se produira 5.6 fois plus souvent en 2100 que sur la période 1850-1900, cet évènement étant en moyenne plus chaud de 2.6°C. On souhaite bon courage à nos chers agriculteurs du monde entier. Et pour continuer sur le secteur agricole, ce même rapport nous prédit que sous un même scénario de 2°C de réchauffement, un évènement de sécheresse agricole et écologique se produira 2.4 fois souvent en 2100 que sur la période 1850-1900.

Figure 5. Changements prévus dans l’intensité et la fréquence des températures extrêmes sur terre, des précipitations extrêmes sur terre, et des sécheresses agricoles et écologiques dans les régions sèches. Source : GIEC, 2021

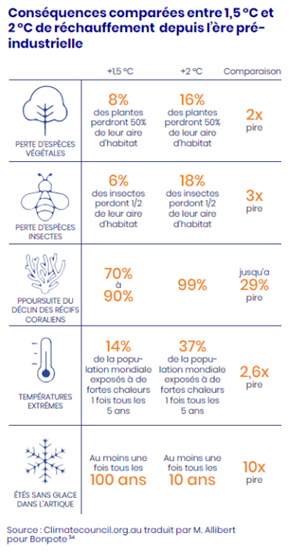

Et j’en profite pour rajouter également quelques clés de lecture sur les conséquences d’un tel réchauffement pour la biosphère pour sortir de notre prisme de pensée un peu trop humain-centré (Figure 6). Que ce soient en termes de perte d’espèces végétales, de perte d’espèces d’insectes (d’ailleurs très largement mis en avant par le dernier rapport de l’IPBES [Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques]), ou encore sur la poursuite du déclin des récifs coraliens, on peut voir que les dynamiques sont extrêmement variables et non linéaires avec un réchauffement de la température sur la planète.

Figure 6. Conséquences comparées entre 1.5° et 2° de réchauffement climatique depuis l’ère pré-industrielle. Source : Climatecouncil.org.au, 2021

Tout ça bien sûr si nous limitons le réchauffement en 2100 à +2°C par rapport à l’ère pré-industrielle. Nous n’en prenons pas du tout la direction… Dans le scénario « business as usual » que nous empruntons, c’est-à-dire sans aucun changement de notre mode de vie, nous allons au moins vers des scénarios de réchauffement à +4°C.

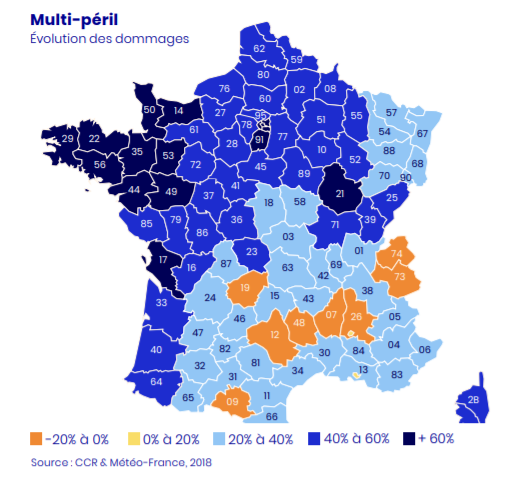

Vous trouviez que les assurances avaient versé beaucoup d’argent sur les dernières années ? Mais vous n’avez encore rien vu les amis ! En association avec Météo France, la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) a produit une cartographie de l’évolution des dommages liés à des catastrophes naturelles entre 2018 et 2050 (Figure 7). Sans grande surprise, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne… Dans leur rapport de 2021, France Assureurs (toujours les mêmes que plus haut), estiment quant à eux que le coût des aléas naturels continuera de croitre au rythme d’un doublement tous les 30 ans [France Assureurs, 2021]. En 2050, nous pourrions ainsi nous attendre à ce qu’il faille sortir deux fois plus d’argent de nos poches que ce qu’il aura fallu sortir au cours des années actuelles.

Figure 7. Répartition spatiale de l’évolution des dommages lié à des catastrophes naturelles entre 2018 et 2050. Source : Stratégie de Résilience des territoires, Shift Project, 2021. Reproduction du rapport de la CCR et de Météo France (2018).

Si le coût de l’action pour limiter ou s’adapter au déréglement climatique peut sembler élevé à l’heure actuelle, il est sans commune mesure avec le coût de l’inaction auxquels nous pourrions être confrontés dans les années à venir (et que nous voyions déjà actuellement). En 2006, l’ancien chef économiste et vice-président de la Banque Mondiale, Nicholas Stern, publiait son rapport éponyme dans lequel il mettait en avant que le coût de l’inaction était largement supérieur au coût de la prévention. Le rapport Stern estimait le coût de l’inaction, selon les scénarios, entre 5 % et 20 % du PIB mondial, contre 1 % pour celui de l’action. De la même manière, si l’assurance vous semble chère, la non-assurance l’est tout autant. A titre d’exemple, les agriculteurs français sinistrés par les crues exceptionnelles de 2016 ont dû emprunter près de 5 milliards d’euros auprès de leur banque pour passer le cap de la mauvaise année. Les capacités d’endettement des agriculteurs se sont retrouvées largement saturées par ces emprunts à court terme, non productifs, qui auraient pu par exemple être utilisés pour financer des transitions ou simplement pour investir. Et la société en supporte également les pertes indirectement par la perte de productivité et de compétitivité des filières agroalimentaires.

Lorsque l’on parle d’assurance agricole, il ne faut pas considérer que les risques liés aux événements climatiques extrêmes affectent uniquement les agriculteurs. C’est en considérant l’ensemble de la filière agricole – fournisseurs d’intrants (semences, engrais, machines…), coopératives, agriculteurs, négociants, transformateurs qu’il apparait clairement que tous les acteurs peuvent être affectés si la production agricole est touchée par un évènement climatique. Un problème pour l’agriculteur et c’est l’effet domino… Parce qu’un agriculteur non assuré, c’est aussi un fournisseur ou un client non solvable pour une coopérative ou un fournisseur d’intrants.

Les échanges mondiaux de produits agricoles permettent de satisfaire les consommateurs financièrement aisés car un déficit de production local dû à un événement climatique peut être compensé par une importation provenant d’un pays non affecté, quel que soit le coût du transport. Le risque agricole est alors caché aux consommateurs tant que le risque climatique ne devient pas systémique au niveau mondial. La crise actuelle en Ukraine est là pour nous le rappeler. Le risque de rendement lié aux aléas climatiques, quant à lui, affecte en permanence le revenu individuel de tous les agriculteurs, et ce en n’importe quel point de la planète.

Quelques bases de connaissances communes sur l’assurance

Aléas, risques et vulnérabilités

Beaucoup d’entre nous souscrivent des contrats d’assurance (responsabilité civile, logement, véhicule…) mais savons-nous réellement ce qu’est l’assurance ? L’assurance est un transfert de risques. Derrière cette phrase assez simpliste se cachent en réalité de nombreux concepts qu’il faut avoir en tête.

Le premier, et certainement le plus important, est que derrière une assurance, il y a un risque. S’il n’y a pas de risque, il n’y a pas d’assurance. L’assuré, qui porte un risque (un risque climatique pour un agriculteur par exemple), transfère son risque à l’assureur en souscrivant à un contrat d’assurance. L’assuré veut se débarrasser de son risque donc il le vend. Assez paradoxalement, on entend dire qu’un assureur « achète » un risque, alors qu’on est bien d’accord que le contrat d’assurance est bien payé par l’assuré. En réalité, il faut comprendre derrière cela que la transaction entre l’assureur et l’assuré finance le service consistant à transférer le risque d’un acteur (l’assuré) vers un autre (l’assureur). L’autorité de tutelle de l’assurance (ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) fait bien attention à ce que les contrats d’assurance comportent bien des transferts de risque, et pas autre chose, une façon d’être sûr que les gens ne fassent pas des transferts d’argent en tout genre sans risque (d’une filiale à une autre par exemple)

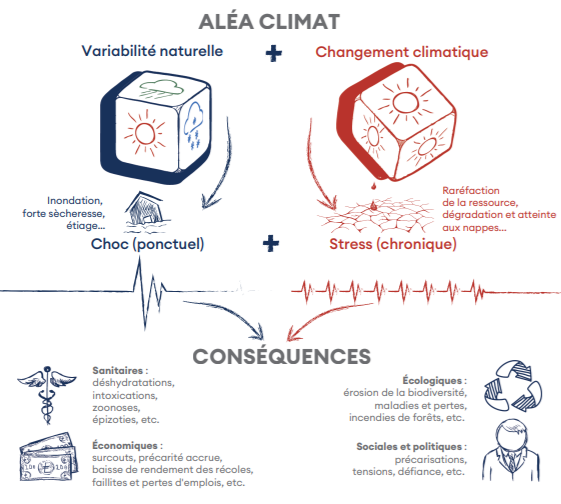

Profitons-en rapidement pour faire un petit aparté de vocabulaire et clarifier les différences entre un aléa, un risque, et une vulnérabilité. L’aléa est un phénomène (naturel ou technologique) plus ou moins probable sur un espace donné (Figure 8). Un risque, quant à lui, est la possibilité qu’un aléa se produise et touche une population vulnérable à cet aléa ; la vulnérabilité pouvant être de toute sorte sur les infrastructures, la santé… En d’autres termes, s’il n’y a pas de vulnérabilité, il n’y a pas de risque. Une tempête en plein milieu de l’océan n’est pas un risque pour la population. C’est un aléa climatique fort, certes, mais aucune population n’étant vulnérable à cet aléa, nous ne considérerons pas que c’est un risque. Cette notion de risque est néanmoins assez subjective parce tout le monde ne voit pas la vulnérabilité de la même manière. Dans la suite de ce document, nous utiliserons les termes d’aléas et de risques de façon assez similaire pour fluidifier la lecture, mais gardez en tête que les concepts sont néanmoins différents.

Figure 8. L’aléas climatique – la conjonction entre la variabilité naturelle et le changement climatique. Source : Haut Conseil pour le Climat, 2021

Assureurs et ré-assureurs

Tout le monde peut s’assurer : particuliers, entreprises, Etats (des états peuvent par exemple s’assurer contre les catastrophes naturelles pour mutualiser un risque de sécheresse, ou pour protéger leurs budgets pour indemniser les agriculteurs contre un aléa climatique à venir). Mais ce qui est peut-être le plus surprenant quand on ne connait pas le secteur, c’est que les assureurs, eux aussi, s’assurent. Ils font appel à des réassureurs (ex : Swiss Re, Munich Re, Partner Re ; « Re » se lit « Ré » et doit être compris comme « Réassurance ») auprès desquels ils transfèrent leurs risques. L’une des raisons d’être des réassureurs, c’est d’amortir les catastrophes naturelles qui touchent l’ensemble d’un portefeuille d’assurés. Le réassureur mutualise ses risques grâce à un portefeuille d’assurés le plus diversifié possible. Mais n’est-ce pas ce que font déjà les assureurs ? Si, mais pas à la même échelle. Lorsqu’un large territoire est sinistré (dans le cas d’une grêle par exemple), c’est bien l’ensemble du territoire qui est touché et ce sont des pertes énormes au niveau national. Un assureur qui n’aurait, dans son portefeuille d’assurés, que des assurés sur ce territoire, serait ruiné car il devrait payer une prime d’assurance à tous ses assurés en même temps. C’est un trop gros risque à gérer pour l’assureur tout seul, et il aura donc tendance à se réassurer. Les assureurs de premier rang portent le risque. Les réassureurs font le deuxième filet, ils sont là en cas de coup dur. Dans le cadre d’assurances climatiques, pour les réassureurs, la diversification des risques se fait en assurant plusieurs zones géographiques différentes, en espérant qu’il y ait une compensation entre les zones (en considérant qu’il y a peu de chances d’avoir une tempête en même temps au Chili, en France, et en Indonésie). Les réassureurs auront ainsi tendance à être plutôt des acteurs sur le plan international. Notez néanmoins que certains réassureurs sont aussi parfois assureurs à côté sur certaines branches. Notez également que des assureurs peuvent couper des contrats d’assurance en plusieurs parties (on parle d’assurance proportionnelle) et les partager avec un autre assureur ou un pool d’assureurs, on parlera alors de co-assurance (la même chose peut avoir lieu avec les réassureurs, on parlera dans ce cas-là de co-réassurance).

Assureurs et réassureurs ne sont pas des philanthropes. Leur travail n’est pas de faire gagner de l’argent aux assurés. Les assureurs sont là pour que le coût des sinistres soit moins élevé que les primes d’assurance (si l’assureur gagne de l’argent, l’assuré en perd). Et l’assuré, lorsqu’il s’assure, n’est pas censé considérer qu’il va gagner de l’argent. Le recours à un produit d’assurance n’est pas un moyen de dégager du revenu : il n’y aurait pas beaucoup de sens à calculer un « ROI » (retour sur investissement) d’un contrat d’assurance pour un assuré parce qu’il est normalement censé être négatif. Sur la longueur de son contrat d’assurance, l’assuré perd de l’argent mais, en échange, l’assuré limite la volatilité de son compte de résultat. L’assuré achète une certaine tranquillité d’esprit contre une espèce de rente versée à son assureur (sauf si l’assureur décide de perdre de l’argent sur son contrat d’assurance…). Il faut bien comprendre que les contrats d’assurance permettent de limiter les à-coups trop importants que chacun pourrait avoir sur son compte de résultat (ou compte en banque pour les particuliers). Par exemple, si ma maison brûle, c’est un risque de ruine pour moi parce que je ne peux pas assumer ce risque tout seul. De la même façon, si je tue quelqu’un en conduisant ma voiture, les montants à payer seront tellement gigantesques que je ne peux pas me permettre de ne pas m’assurer. Assurer son véhicule est d’ailleurs obligatoire pour cette raison et on peut d’ailleurs se dire que si cette assurance n’était pas obligatoire, peu de personne utiliseraient leur voiture par peur d’avoir un accident qu’ils ne pourraient pas rembourser. Par contre, si je me fais piquer mon portable dans le bus, je peux considérer que ce n’est pas un risque de ruine et je peux imaginer ne pas m’assurer pour ce type de risque là. Pour faire le parallèle avec l’agriculture, si, en tant qu’agriculteur, je peux supporter les à-coups financiers de plusieurs mauvaises productions successives, autant garder le risque pour moi et ne pas souscrire un contrat d’assurance. L’assurance climatique agricole protège contre les coups durs qui ne peuvent être absorbés par la seule épargne de l’exploitant. Il est ainsi donc possible de s’auto-assurer pour garder les bénéfices de l’assurance et pour ne pas dépendre de possibles variations de taux d’assurance dans les contrats souscrits auprès de mon assureur.

Il faut bien comprendre que les assureurs et réassureurs vont assurer des risques aléatoires. A partir du moment où le risque devient certain, il est entièrement prévisible et devient alors non assurable. Il y a donc une distinction très importante entre ce qui est du domaine de l’aléa (et qui peut être assuré) et ce qui est du domaine de la tendance (ce qui ne peut pas être assuré). L’assurance ne peut effectivement pas assurer une tendance (ex : une tendance au réchauffement climatique), mais au sein d’une tendance donnée, l’assurance peut assurer un aléa. Une autre façon de le dire est de distinguer, lors de l’aléa climatique, ce qui relève de la volatilité des risques et qui s’inscrit typiquement dans la logique assurantielle, de ce qui relève du niveau de garantie permettant d’indemniser une perte de production.

Comme le secteur bancaire, le secteur de l’assurance est lui-aussi très régulé. Les assureurs ont des fonds propre (c’est-à-dire des capitaux disponibles pour régler des sinistres dont le coût est élevé) – les réassureurs aussi d’ailleurs – et sont surveillés par des autorités de tutelle (l’ACPR par exemple en France). Il existe certes un fonds de garantie professionnelle mais l’Etat n’est pas censé intervenir. Le régulateur demande aux assureurs et ré-assureurs d’estimer en permanence leur solvabilité (ratios de solvabilité, mesures de risques, scénarios de risques et impacts sur la solvabilité…). La réglementation européenne « Solvabilité 2 » explicite que l’assureur a l’obligation de couvrir les sinistres à hauteur de 99.5% à horizon d’un an (en d’autres termes, cela veut dire également que l’assureur est supposé ne pas pouvoir payer ses sinistres une fois tous les 200 ans). L’assureur doit donc avoir suffisamment de fonds propres pour couvrir les sinistres. En tant qu’assuré, nous devons nous assurer que notre assureur (ou ré-assureur) aura les moyens de payer en cas de sinistre parce que si l’assureur fait faillite, l’assuré devra payer le coût de son sinistre, et l’effet domino commence à se lancer assez rapidement. Sur les marchés, les assurances sont notées (elles ont un « rating »). En souscrivant un contrat d’assurances, les assurés doivent ainsi s’intéresser au rating de leur assureur. Tous n’en ont pas (dans la pratique, seuls les assureurs cotés en bourse et/ou qui émettent des obligations sur les marchés financiers ont des ratings). Chaque assuré est en droit de demander le taux de solvabilité d’un assureur tel qu’il est défini par la réglementation, mais encore faut-il y connaitre quelque chose….

Comment les tarifs d’assurance sont-ils alors fixés ? Les assureurs ont besoin de développer des modèles de risque (ex : modèles climatiques, modèles de tremblement de terre…) pour calculer le risque que le sinistre leur tombe sur la figure. Les assureurs anticipent la fréquence et le coût de chaque sinistre pour tarifer leur contrat d’assurance et ainsi évaluer la prime d’assurance qu’ils vont demander de payer. Ce qui reste le plus difficile pour les assureurs est d’évaluer l’incertitude associée aux risques climatiques, notamment parce que ces incertitudes varient dans le temps. Les assureurs évaluent constamment ce que l’on appelle le rapport sinistre à prime (ou sinistre à cotisation), c’est-à-dire le ratio entre les primes d’assurances payées et par les assurés et les indemnisations versées par l’assureur. Si le rapport est supérieur à 1, l’assureur perd de l’argent parce qu’il verse plus d’argent qu’il n’en récupère via ses contrats. On parle même plutôt de ratio combiné en assurance qui s’exprime comme le rapport entre les décaissements (frais de gestion, commissions versées, provisions pour sinistres, et remboursement des sinistres), et les encaissements (primes et cotisations encaissées). Pour donner un ordre de grandeur, les frais de gestion du contrat d’assurance pour l’assureur, c’est-à-dire hors du montant estimé du coût des sinistres, représentent à peu près 20% du prix du contrat d’assurance total. On retrouve notamment dedans le coût de la réassurance, le coût du capital immobilisé, les frais de souscription des contrats (coût de commercialisation), les coûts de gestion des contrats, ou encore le temps de gestion d’expertise et les coûts de déplacement sur le terrain.

La tarification n’est pas évidente non plus parce qu’on ne connait pas toujours exactement ce qui s’est passé sur les années passées et ce qui se passera sur les années futures. Un exemple avec l’amiante. Lorsque l’amiante a été considérée comme cancérigène, les plaignants ont commencé à demander une indemnisation. Entre le moment où le problème est compris et où le procès a lieu, il peut se passer de nombreuses années. L’assureur se retrouve alors à tarifer dans un environnement assez obscur où il n’a pas toujours une bonne idée du risque encouru.

Les assurances fonctionnent par cycle et les contrats sont retarifés chaque année. La re-tarification chaque année n’est pas une obligation légale. Néanmoins, comme les modèles de solvabilité des assureurs sont à 1 an dans la réglementation, les contrats d’assurance ont tendance à l’être aussi. En théorie, les assureurs pourraient tout à fait être capable de faire tourner leurs modèles de risque sur 5 ou 10 ans. Et les assureurs auraient d’ailleurs intérêt à le faire sur plusieurs années pour mutualiser les risques, à la fois dans l’espace et dans le temps. Néanmoins, dans le cas de contrats d’assurance subventionnés (nous verrons le cas dans l’assurance agricole plus bas), l’assureur est tributaire de l’éligibilité à la subvention et cette éligibilité est fixée par décret tous les ans. Si l’Etat décidait de modifier le cahier des charges pour obtenir la subvention, l’assureur se retrouverait à ne plus pouvoir faire bénéficier l’assuré de sa subvention. Même si certains contrats d’assurance sont proposés sur de nombreuses années, il y aurait en réalité toujours une clause pour redéfinir les taux annuellement en cas de problème. Revenons à nos moutons. Si plusieurs années de suite, il y a une faible sinistralité, les prix baissent. Si au contraire, la sinistralité augmente, les prix des contrats d’assurance augmentent eux aussi. Quand les primes d’assurance versées par les assurés ne sont pas suffisantes par rapport à la sinistralité que les assureurs connaissent, les assureurs augmentent leur prix et se refont une santé dans la durée. Au moment de l’attentat du World Trade Center, les assurances sur la flotte aérienne ont augmenté énormément. Les quelques assureurs qui ont eu le courage de continuer à proposer des contrats d’assurances se sont faits beaucoup d’argent parce qu’il y a eu très peu de sinistre par la suite.

Assureurs et réassureurs font appel à des équipes en interne et consultants extérieurs (data scientists, climatologues…) qui offrent des services de modélisation et demandent des compétences et de l’expertise en mécanique des fluides, en prévisions météorologiques ou encore en analyse de données. L’agrométéorologie est ici importante pour trouver des formules de modélisation des dommages adaptées aux cultures qui sont couvertes. Mais tous les risques ne sont pas aussi facilement modélisables, les risques spécifiques sont les plus compliqués à considérer. Modéliser l’exposition d’un territoire à un risque reste une tâche difficile.

L’assurance face au déréglement climatique en agriculture

En France, dans le secteur agricole, on peut grossièrement découper les primes totales assurantielles en trois grands blocs de même taille. Le premier tiers pour les assurances des bâtiments et les animaux. Le deuxième tiers pour les machines agricoles. Et le troisième tiers pour les assurances climatiques. Avec le déréglement climatique que nous connaissons, la donne va changer demain parce que les cultures seront l’ensemble des actifs les plus exposés aux évènements climatiques. Les risques auxquels est exposée l’agriculture française vont effectivement en s’aggravant. On observe une tendance à une forme de tropicalisation du climat qui se conjugue avec un coup d’arrêt historique à l’augmentation ou la stabilité des potentiels de production. Les récentes concertations des Assises de l’eau et du Varennes de l’eau ont montré que le sujet était complètement d’actualité.

Force est de constater que les assureurs ont surtout une vision court terme, sauf peut-être sur la responsabilité civile. Si auparavant, c’était l’impact d’une activité directe d’une entreprise qui était indemnisée, on commence à voir des activités indirectes pointer le bout de leur nez. On a pu voir par exemple récemment que le port de Los Angeles a dû indemniser les habitants vivant proche du port à cause du CO2 et des particules fines dégagées par les camions alimentant le port. Avec la sensibilisation en cours sur le déréglement climatique, tous les impacts négatifs que certains types d’activité vont amplifier vont être sujettes à procès.

Nous avons vu plus haut que les évènements climatiques font de plus en plus mal au portefeuille (Figure 3). Ces évènements sont de plus en plus fréquents et de plus en plus chers, notamment parce qu’en construisant toujours plus d’infrastructures, nous augmentons indéniablement notre vulnérabilité. Les assureurs n’ont pas assez de fonds propre pour gérer de grosses catastrophes climatiques et s’assurent ainsi « en excès » auprès de ré-assureurs (en tant qu’assureur, je considère par exemple qu’au-delà de 2 millions d’euros de perte, je ne peux plus seul faire face au règlement des sinistres). Les ré-assureurs ont les reins plus solides avec leur portefeuille d’assurés plus diversifié, ont plus de fonds propres et de capitaux, et peuvent ainsi prendre ce risque en excès.

Néanmoins, assureurs et réassureurs commencent à se poser de plus en plus de questions. Dans le domaine de la prévision du risque, ces acteurs se rendent compte que les modèles climatiques construits avec des données du passé pour prédire ce qui pourrait se passer dans le futur ne sont plus d’actualité. Il n’y a plus de stationnarité dans le climat. Les modèles se doivent de devenir déterministes, en incluant des paramètres physiques, économiques, sociologiques et plus seulement statistiques pour appréhender le risque. Croiser les enjeux et les aléas demande de développer des modèles beaucoup plus complexes, pour anticiper et mieux prédire, et tarifer les risques. Un des mes interviewés m’aura fait la blague suivante : « les statistiques qu’on utilise pour tarifer, c’est une lanterne pour éclairer l’avenir et on la porte derrière son dos ». Le fait est que le passé n’explique plus le futur en termes d’aléas, ce qui peut aussi expliquer pourquoi une bonne partie des résultats sont chroniquement déficitaires, avec la possibilité que les réassureurs et assureurs se désintéressent de certains types de risques.

Avec le déréglement climatique, ce sont également les réglementations qui évoluent. Les assureurs commencent à être notés (les notations ESG – Environnement, Social et Gouvernance). L’impact carbone des actifs des assureurs (notamment le type d’obligations achetées) doit être publié. Bref, on peut se laisser à rêver qu’avec le déréglement climatique, certains types d’activités polluantes ne seront plus assurées (même si on est d’accord que ça n’est pas vraiment la tendance qu’on observe pour l’instant…).

L’assurance, un des nombreux volets de la gestion des risques en agriculture

L’agriculture est à la fois un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, mais aussi celui le plus sensible aux conséquences du déréglement climatique. Il est donc absolument nécessaire que le secteur agricole diminue son empreinte mais aussi, et surtout, soit en capacité de s’adapter aux risques encourus. Et ces risques sont très nombreux : gel, pluie violente, inondation, excès d’hygrométrie, tempête, poids ou excès de neige, grêle, excès de température, sécheresse, ou encore manque de rayonnement. On pourrait même en imaginer plein d’autres, non directement climatiques, comme par exemple : pas de germination, absence de nouaison…

Ce dossier est consacré à l’assurance en agriculture, et plus particulièrement à l’assurance climatique (nous reviendrons sur tout ça très rapidement). Il faut néanmoins bien comprendre que l’assurance agricole s’inscrit dans une stratégie globale de gestion des risques et qu’il existe de nombreux leviers que l’on peut mobiliser pour s’adapter au déréglement climatique en cours. Ces leviers – multiformes – peuvent être utilisés indépendamment ou en combinaison :

- Leviers agronomiques : Choix des variétés adaptées à l’environnement local et résistantes au déréglement climatique, mélange variétal, densité de semis, semis direct sous couvert, décalage des dates de semis, conservation d’une bonne valorisation des surfaces en herbe, diversification de cultures, changement de race animale, avancement de la mise en herbe, réduction du Cheptel

- Leviers techniques : Mise en place de systèmes d’irrigation et/ou de drainage, filets anti-grêle, panneaux photovoltaiques…

- Leviers économiques : Augmentation de sa capacité d’autofinancement, mise en place d’une épargne de précaution (DEP) pendant les années difficiles, souscription à un ou plusieurs contrats d’assurance,

- Leviers stratégiques : diversification des activités sur l’exploitation, réorientation des circuits de commercialisation, ré-orientation vers des systèmes de production labellisés, autonomisation de son système agricole, réalisation des activités de transformation sur la ferme pour augmenter la valeur ajoutée produite, réduction de la dépendance énergétique sur l’exploitation, anticipation et analyse des risques sur son exploitation en se formant

Une des premières actions, peut-être la plus importante consiste à agir en prévention à l’aléa climatique grâce à différentes techniques agricoles qui permettent d’être moins dépendant des conditions climatiques.

L’assurance agricole

L’assurance indemnitaire

Les assurances « climatiques » ou assurance « récolte » en agriculture sont de deux ordres :

- Les assurances dites « indemnitaires » sont les assurances qui indemnisent les agriculteurs sur la base d’une évaluation des dommages effectuée par un expert sur l’exploitation. Nous reviendrons notamment sur l’assurance grêle et l’assurance multi-risques climatiques (MRC)

- Les assurances dites « paramétriques » ou « indicielles » qui indemnisent les agriculteurs sur la base de la déviation d’un « indice » ou d’un « paramètre » par rapport à l’attendu

Notez que le terme d’ « assurance récolte » n’a pas la même signification dans la bouche de tout le monde. Je l’utiliserai ici dans une acception assez large (grêle, tempête, assurance indicielle, multirisques…). Certains n’y verront ou ne penseront qu’à l’assurance multi-risques climatiques, à tort.

Nous allons balayer ici leurs principales caractéristiques.

Le contrat Grêle

Les assureurs offrent à la filière agricole des contrats pour s’assurer contre le risque de grêle. En France, ce type de contrat représente à peu près la moitié du business de l’assurance climatique. C’est un contrat indemnitaire en ce sens que l’expertise est humaine et qu’elle est gérée à peu près de la même façon par tout le monde.

Le monde de l’assurance grêle est connu depuis de nombreuses années par les principaux assureurs du marché. La grêle un péril « nommé », c’est-à-dire que c’est un risque qui est énuméré explicitement. L’assurance grêle fonctionne sans subvention et c’est un contrat qui, globalement, est équilibré pour les assureurs (le rapport sinistre à prime est de l’ordre de 70 à 80%). Il faut donc y comprendre que les cotisations des assurés sont suffisantes pour payer les sinistres de l’année et faire des provisions pour faire face à des sinistres où le rapport sinistre à prime est plutôt de l’ordre de 200%, 300 % voire plus (en gros quand ça commence à grêler sévère…).

Les contrats d’assurance grêle sont différenciés par zone grellifère. Les assureurs disposent de zoniers (cartographie de zones grellifères) parce que les couloirs grellifères sont bien connus. Il est par exemple clairement su que, sur la commune de La Chapelle-en-Vercors, la grêle tombe une année sur deux. Les abricotiers qu’on y trouve coûtent donc très cher à assurer. Même sans subvention pour ce contrat d’assurance, les agriculteurs souscrivent parce qu’ils ont conscience du risque encouru et des dégâts potentiellement générés sur leur production. C’est un risque très concret, qui fait peur, et les agriculteurs s’assurent d’autant plus qu’en cas de problème, ils savent que l’Etat n’interviendra pas.

Le contrat Multi Risque Climatique (MRC)

L’assurance multirisques climatiques (MRC) a été lancée en France en 2005 suite aux sécheresses et canicules de l’année 2003 dont la plupart d’entre nous se rappellent encore (rapport du député Christian Ménard). Avant 2005, l’Etat couvrait seul ce risque climatique grâce au régime des Calamités Agricoles (ce régime a été mis en place en 1964). Ce régime des calamités – parfois appelé par raccourci fonds des calamités agricoles – est financé par le Fonds National de Gestion des Risques en Agriculture (FNGRA) ; ce fonds de solidarité étant alimenté par des taxes payées par les agriculteurs et complémenté par du budget national de l’Etat (c’est d’ailleurs pour ça qu’il n’y a pas de TVA en agriculture puisqu’il existe déjà des taxes pour alimenter ce régime des calamités agricoles). Suite à la sécheresse de 2003, le budget du régime des calamités agricoles a littéralement explosé – avec une multiplication d’un facteur 4. L’Etat a alors organisé le déploiement d’une industrie privée de l’assurance dédiée à ce secteur, aux côtés de l’Etat ; l’assurance MRC était née.

Contrairement au contrat d’assurance grêle, l’assurance MRC est subventionnée, actuellement à 65%. Beaucoup de pays choisissent de subventionner l’assurance récolte parce que l’agriculture est un secteur stratégique d’un point de vue de gouvernement. Comme nous l’avons discuté plus haut, l’assurance est une voix parmi d’autres dans la stratégie de gestion des risques. Au niveau européen, il a été fait le choix d’évoluer d’un mode de subvention direct à l’agriculture (les aides directes de la PAC) à un mode indirect en favorisant l’investissement dans du matériel de protection ou en subventionnant l’assurance récolte. L’idée derrière la subvention étant de faire en sorte que les contrats d’assurance se diffusent au sein des exploitations pour que, une fois rentrés dans les mœurs, cette subvention soit petit à petit réduite et que le système assurantiel tourne tout seul.

Pour revenir à la MRC, pour un contrat d’assurance MRC au prix de 100€, l’agriculteur n’en paye aujourd’hui actuellement que 35 (le contrat est subventionné à 65%). Pour un contrat mis en place pour la récolte 2022, l’agriculteur paye sa prime d’assurance en octobre 2022 et la subvention lui est versée autour de mars 2023. Dans la décision de subventionner un contrat d’assurances, il a été décidé par le gouvernement qu’un contrat subventionnable était un contrat qui ne s’intéressait pas qu’à un seul risque mais à plusieurs (le contrat MRC doit contenir 17 aléas climatiques pour être éligible à la subvention). L’idée derrière étant qu’il ne sert à rien de subventionner un contrat qui ne tient compte que d’un seul aléa si l’objectif final est de sécuriser les exploitations. L’aléa grêle est inclus dans l’assurance MRC mais certains assureurs ont une formule de base subventionnée et une formule supplémentaire pour la grêle (un contrat d’assurance grêle spécifique comme on l’a vu dans la section précédente) avec une franchise spécifique pour chaque parcelle indépendamment (la formule de base de la MRC couvre la grêle avec une franchise à l’appellation ou à la culture, ce qui n’est pas forcément avantageux…). Nous reviendrons sur le concept de franchise un peu plus loin.

L’assurance MRC permet ainsi aux exploitants agricoles de bénéficier d’une couverture des risques étendue à l’ensemble des risques climatiques et adaptée à leurs besoins individuels. Jusqu’à 2022, les souscriptions au contrat d’assurance MRC étaient soumises à quelques contraintes. Il s’agissait notamment pour une exploitation viticole d’avoir l’ensemble de ses surfaces couvertes, et pour les grandes cultures d’en avoir au moins 70%. En plus de l’objectif premier de sécuriser les exploitations agricoles, le contrat MRC avait plusieurs intérêts associés. Pour l’agriculteur, c’est déjà au départ un gain en visibilité et en gestion, dans le sens où il est plus simple d’assurer toute son exploitation d’un coup qu’un petit bout par ici et un petit bout par là. Pour l’assureur, ce contrat est une manière de diversifier son portefeuille de clients ; il vend plus d’assurances que s’il ne vendait qu’une assurance grêle. Pour l’administration, mais aussi pour l’assureur, c’est aussi une dimension de simplicité qu’il faut entrevoir. Les Directions Départementales des Territoires (DDT) vont être en effet responsables de collecter et vérifier que les contrats sont bien éligibles, de vérifier les prix unitaires des contrats, que les surfaces correspondent aux surfaces PAC déclarées, ou encore que la totalité des surfaces en vigne d’une exploitation sont couverte si elle souscrit un contrat d’assurance MRC.

Parallèlement au lancement de l’assurance récolte, l’accompagnement législatif n’est pas beaucoup intervenu pour faire évoluer le fonds des calamités agricoles et pour faire coexister calamités et assurance. Le dispositif de l’assurance récolte a été pensé au départ comme un nouveau dispositif se rajoutant au dispositif des calamités agricoles, les deux régimes coexistant et s’articulant tant bien que mal, avec des pratiques variant par département. Initialement, la volonté de l’Etat était de laisser se développer l’assurance privée jusqu’à ce que la diffusion de l’assurance soit suffisante, pour ensuite faire sortir les cultures concernées par l’assurance du régime des calamités agricoles. L’idée étant qu’à terme, seule l’assurance privée resterait en place et que le régime des calamités agricoles sortirait peu à peu de la scène. C’est ainsi qu’en 2009, les grandes cultures sont sorties du régime des calamités agricoles. La viticulture a suivi en 2011. Le champ d’intervention du régime des calamités agricoles a donc été réduit, les secteurs de la viticulture et des grandes cultures étant alors réputés souffrir de risques assurables. Le positionnement du régime des calamités ou, plus rigoureusement, le champ d’intervention de la partie du FNGRA qui indemnise les « calamités » agricoles, est centré sur ce qui est réputé non assurable. Les autres cultures (prairies, arboriculture, maraichage) sont quant à elles restées éligibles.

Depuis 2005, environ 30% des grandes cultures et des vignes sont assurées sur le contrat de récolte. On tombe en dessous de 5% sur les autres cultures. La situation n’aurait pas évolué depuis 2011. Le niveau d’assurance est loin d’être le même partout sur la planète. Dans le monde, les Etats-Unis, la Chine, et l’Inde concentrent trois quarts des primes d’assurance agricole payées par la filière agricole (CICA, 2020). Même si la population de ces pays reste très nombreuse, on se rend quand même compte que l’ensemble de la population mondiale agricole n’est pas assuré de la même manière. Dans un rapport de 2020, la Confédération Internationale du Crédit Agricole précisait d’ailleurs que la valeur des primes d’assurance agricole en 2016 serait autour de 7% de la valeur de la production agricole (CICA, 2020). Dans le monde, certains de mes interviewés m’auront donné le chiffre de 20% des cultures assurées, et à peine 2% de la production herbagère.

Actuellement, pour avoir accès aux assurances, les exploitations doivent avoir un numéro de pacage (en ayant donc déjà réalisé une déclaration PAC) – la demande d’assurance se faisant pendant la déclaration de son dossier PAC.

Pourquoi les agriculteurs ne sont-ils pas plus assurés en MRC ?

Bien malin celui qui sera capable d’expliquer complètement pourquoi seuls 30% de viticulteurs et de producteurs de grandes cultures sont actuellement assurés avec un contrat MRC (et encore moins en arboriculture, maraichage, et prairies). Les explications sont extrêmement larges et multi-dimensionnelles. Une première explication est peut-être plutôt de l’ordre psychologique. Une sorte de déni dans lequel l’agriculteur se convainc que le risque n’arrivera jamais chez lui ou sur ses cultures. Dans la Beauce, certains agriculteurs se sentaient hors périmètre jusqu’aux inondations catastrophiques de 2016. Il est vrai que la culture du risque chez les agriculteurs n’est pas extrêmement développée, les formations proposées sont quasi inexistantes (nous en parlerons dans la dernière partie de ce dossier de blog). Mais il est vrai également que les agriculteurs sont aussi des parieurs devant l’éternel. C’est un côté que l’on peut comprendre aussi dans le sens où ils évoluent dans un environnement particulièrement instable et risqué.

Il y a déjà un premier risque lié à la production même ou au rendement sur l’exploitation, chaque culture étant soumise à sa manière à un très grand nombre d’évènements qui influent sur le niveau de production. Lors de la contractualisation de la vente de leur production, les agriculteurs sont également soumis à des critères de qualité de récolte. Les risques sur les prix sont particulièrement nombreux. On y trouve par exemple une instabilité dite « importée », liée aux marchés financiers mondiaux et à la variabilité du cours des matières premières, une instabilité « naturelle » avec des aléas climatiques et naturels qui impactent la production en rendement et en qualité, et une instabilité « endogène » qui pousse les agriculteurs à anticiper le prix de vente d’une production et qui produit des fluctuations décorrélées du marché. Par exemple, l’explosion du prix de vente d’une céréale poussera de nombreux agriculteurs à cultiver cette céréale l’année suivante, ce qui engendrera une surproduction et par conséquent une chute brutale des prix des récoltes de l’année suivante. Une source d’incertitude réside également dans les coûts de production, c’est-à-dire l’ensemble des charges opérationnelles et des charges de structures nécessaire pour assumer une saison complète de production. On peut même très largement y rajouter les risques à des échelles un peu plus larges ; avec des risques opérationnels, liés à l’agriculteur lui-même (décès, maladie, invalidité) ou à son exploitation (incendies, vol, dégradations…), des risques financiers puisque l’agriculteur peut être soumis à des variations de taux sur ces différents contrats ou à des problématiques de liquidité de son compte d’exploitation, ou encore des risques institutionnels liés à des changements de politiques, de régulation et de normes (ex : une nouvelle réglementation sur un intrant, une régulation sur l’importation ou l’exportation de certaines denrées..)

Les agriculteurs ne sont également pas forcément très habitués à souscrire des contrats d’assurance de leurs cultures et préféreront alors s’auto-assurer. Les agriculteurs sont plutôt habitués à assurer leurs bâtiments et leur matériel.

Une autre raison invoquée serait plutôt liée au fait que les agriculteurs considèrent que l’Etat sera toujours présent pour intervenir s’il y a vraiment un problème. Nous avons vu plus haut que les grandes cultures et les vignes étaient sorties du régime des calamités agricoles, respectivement en 2009 et 2011. Pourtant, à la suite du gel de printemps de l’année 2021, nous avons vu l’Etat intervenir en remettant de l’argent sur la table. En 2011, les fonds des calamités agricoles avaient également été déclenchés en prévision d’une séchresse qui n’a finalement pas eu lieu. En intervenant ex-post, l’Etat envoie le message qu’il sera toujours présent, et les agriculteurs ne voient alors plus forcément l’intérêt de se protéger avec un contrat d’assurances privé.

Il y a peut-être très certainement une mauvaise compréhension du dispositif, avec une offre apparaissant souvent complexe, avec des règles de subventions difficilement appréhendables et une articulation des dispositifs loin d’être évidente. Certains contrats demandent un délai de souscription très précoce par rapport à la saison agricole (ex : une souscription à la fin décembre pour une saison qui commence en mars/avril), ce qui demande aux agriculteurs de se positionner en avance et d’anticiper les risques. Bien que ce dossier de blog soit d’une absolue limpidité (il faut savoir se jeter quelques fleurs), la compréhension des mécanismes assurantiels en place n’a pas été chose facile… La réforme en cours cherche justement à harmoniser et à simplifier les processus en place de l’assurance multi-risques climatique, mais il faut quand même se retrousser les manches et y passer un peu de temps pour vraiment comprendre ce qui se passe.

Certains agriculteurs auront aussi tendance à se plaindre que les primes d’assurances proposées sont trop élevées, et que les contrats sont mal tarifés par rapport à leur risque. Le concept de « référence olympique », qui correspond au niveau moyen de rendement qui est assurable sur l’exploitation est souvent remis sur la table. Avec plusieurs mauvaises années à la suite, la référence olympique diminue entrainant avec elle à la baisse le niveau de rendement assurable, et le contrat d’assurance devient alors nettement moins intéressant pour l’agriculteur.

Même si ce type de contrat est subventionné, les agriculteurs considèrent le prix trop élevé et ne souhaitent pas s’assurer. Encore une fois, il y a l’imaginaire que l’on est content de payer que si on est sûrs que ça va nous servir à quelque chose. Peut-on vraiment leur en vouloir ? L’argumentaire autour du coût de des contrats d’assurance est-il vraiment justifié ? Nous reviendrons également dessus plus loin.

Rajoutons également que dans certaines filières, les offres actuelles ne sont pas nombreuses ou considérées comme suffisamment pertinentes pour s’y intéresser.

Anti-sélection et Aléa moral : les principaux phénomènes de l’assurance indemnitaire

On peut distinguer quatre phénomènes ou types de risques associés à l’assurance indemnitaire.

Le risque idiosyncratique, ou « spécifique » est une composante propre à chaque agriculteur. C’est un risque indépendant qui ne touche pas toutes les personnes à risques en même temps. C’est en quelque sorte le marqueur spécifique d’un agriculteur. Par exemple, chaque agriculteur a un risque de voir un de ses bâtiments agricoles brûler. On peut s’accorder pour dire que ce risque est indépendant du risque que son voisin a de voir son bâtiment lui aussi brûler. Le risque idiosyncratique est indépendant entre chaque assuré et est donc un risque mutualisable.

Le risque systématique ou systémique est le risque qui ne touche pas un individu en particulier mais un ensemble d’agriculteur ayant une caractéristique commune, comme par exemple la zone géographique ou le type de culture. Les inondations, période de sécheresses et maladies (lorsqu’elles sont étendues) sont des exemples de risques systémiques. L’inconvénient de ce risque est qu’il est non diversifiable et ne peut donc être couvert par des mécanismes assurantiels classiques. La méthode de couverture couramment utilisée est de rajouter au prix du contrat de l’assurance une marge de risque plus ou moins élevée selon la probabilité d’occurrence du risque.

Les assurances indemnitaires sont sujettes à des problèmes d’asymétrie d’information, dans le sens où l’assureur et l’assuré n’ont pas le même niveau d’information quant au caractère risqué de la production agricole et des pratiques de production. On s’attend en effet à ce que les agriculteurs soient mieux informés sur les deux tout simplement parce qu’ils sont sur le terrain et que c’est eux qui gèrent leur exploitation. Cette asymétrie d’informations génère deux problèmes bien connus par les assureurs : l’anti-sélection et l’aléa moral.

L’anti-sélection représente le fait que les agriculteurs qui s’assurent sont ceux qui sont exposés à des risques supérieurs à la moyenne. A la signature d’un contrat d’assurance, l’assureur ne connait pas précisément le risque de l’assuré, et sera donc tenté d’augmenter le prix du contrat d’assurance pour se couvrir face aux individus présentant le plus de risques. L’assureur se retrouve alors dans une situation où seuls les agriculteurs avec de mauvais risques – en gros, les risques qui font mal et qui ont de grandes chances d’arriver – s’assurent car il n’y a que pour eux que le coût de la prime d’assurance est justifié. Un agriculteur qui sait que son terrain est soumis à relativement peu de risque n’aura pas forcément envie de s’assurer au prix d’une prime d’assurance trop élevée. Le portefeuille d’assurés d’un assureur aura donc tendance à ne pas être représentatif d’un risque moyen sur une zone. L’assureur a en quelque sorte plus de mauvais risques que de bons risques dans son portefeuille. Il faut dire qu’au sein même d’un territoire, quelle que soit sa taille, certaines zones sont soumises à des risques plus importants que d’autres, certaines parcelles sont par exemples plus gélives que d’autres tout simplement parce que la topographie y est très différente.

L’aléa moral, quant à lui, est le phénomène qui pousse les agriculteurs à adopter des pratiques de production plus risquées lorsqu’ils sont assurés. On peut distinguer deux types d’aléas moral : l’aléa ex-ante (au préalable) et l’aléa ex-post (après les faits). On parlera de risque ex-ante lorsque l’agriculteur modifie volontairement ses pratiques – par exemple en diminuant sa consommation d’intrants – pour réduire ou modifier la distribution des rendements sur ses parcelles et ainsi toucher une indemnisation via son contrat d’assurances. On parle ici de risque ex-ante pour l’assureur parce qu’aucun sinistre n’a eu lieu sur les parcelles. Le risque ex post concerne le risque de fraude, c’est-à-dire qu’un agriculteur peut être amené à négliger une parcelle ayant subi des dommages afin de récupérer ou d’augmenter une indemnisation.

Pour limiter les problèmes d’asymétrie d’information, une des façons de s’en sortir pour les assureurs est de mettre en place des franchises, et de faire déplacer des experts sur le terrain. Bien que l’assureur soit souvent vu comme un voleur dans le sens où l’assuré a de plus en plus tendance à attendre de regagner sa mise de départ (c’est l’idée que parce que l’on paye une assurance, il faudrait forcément toucher quelque chose derrière), force est de constater que s’il n’y avait pas d’expertise sur le terrain, l’assureur paierait surement beaucoup plus cher que ce qu’il devrait réellement payer.

Assurance marge et assurance chiffre d’affaires

Les principaux formats actuels d’assurance indemnitaire récolte se concentrent autour du risque de rendement ou de production, c’est-à-dire une perte de quantité de production. On rentre dans un domaine qui est plus de l’ordre de la banque que de l’assurance.

En termes de couverture, certaines assurances « chiffres d’affaires » commencent à se développer, l’objectif n’étant pas de couvrir un risque prix directement mais d’intégrer une dimension de prix dans la couverture. Le risque prix n’est pas directement couvert par les assureurs parce qu’il n’est pas mutualisable, même à l’échelle mondiale. Au niveau climatique, lorsqu’une sécheresse apparait à un endroit donné et pas à un autre endroit, les évènements sont indépendants (dans une certaine mesure pour les lecteurs les plus tatillons). Sur un risque prix, si le Nebraska et la Corn Belt ont un problème sur le maïs, le prix sur l’ensemble du globe va monter – les évènements ne sont donc plus indépendants. La solution actuelle, peu utilisée, est d’assurer le rendement via de l’assurance MRC et d’assurer le prix via des marchés à terme. La possibilité pour l’agriculteur de se couvrir existe déjà. Mais les assureurs et réassureurs n’assureront pas vraiment directement un risque prix. Aux Etats-Unis par exemple, l’assurance chiffres d’affaires ne fait pas l’unanimité. Certains contestent son principe au motif qu’elle induirait des dépenses publiques même lorsque les prix des cultures sont élevés. Mieux vaudrait, selon eux, restreindre l’aide de l’Etat à la fourniture d’un filet de sécurité contre les aléas climatiques, limité à la couverture des principaux coûts de production. D’autres, au contraire, dénoncent le fait que les subventions de primes et les indemnités versées sont proportionnelles à la production et favorisent ainsi les grandes exploitations et la concentration des terres agricoles au profit de quelques-uns. Ils réclament, en conséquence, une réduction des aides versées par le programme aux plus gros producteurs.

Certains assureurs travaillent également sur une assurance « marge » qui change la donne en termes de logiques, notamment sur les systèmes extensifs. Prenons l’exemple de deux agriculteurs céréaliers avec des situations un peu serrées et un risque de mauvais rendement. Imaginons que ces agriculteurs se demandent si, oui ou non, ils doivent appliquer un dernier apport d’azote sur leurs parcelles. Le fait de faire le dernier pas pour essayer d’avoir son rendement (ici, d’appliquer un dernier apport d’azote) peut être considéré comme une opération à risque pour l’agriculture. Il pourrait donc y avoir plein de cas où celui qui ne fait pas le dernier pas en sort gagnant s’il a le filet de l’assurance (nous avons parlé d’aléas ex-post, on est dans ce cas-là ici). Si, au contraire, un assureur avait sécurisé la production de ce céréalier avec une assurance marge, peut-être que cet apport d’azote aurait été réalisé. Tout le monde est gagnant donc ça change la logique du système d’assurance.

La réforme de l’assurance agricole en France

Comment fonctionnent les contrats MRC depuis leur création

En France, jusqu’à 2022, le contrat multi-risque climatique de gestion des risques s’articule autour de trois piliers principaux :

- Un premier niveau non subventionné, qui correspond en fait à une sorte de franchise que l’agriculteur devra de toute façon payer s’il a un sinistre (c’est le reste à charge de l’agriculteur). Cette franchise, c’est la manière avec laquelle l’assureur ou le courtier d’assurance peut jouer pour faire changer le coût de la prime d’assurance payé par l’agriculteur (en augmentant sa franchise, l’assuré réduit sa prime d’assurance et vice-versa). Certains assureurs proposent également des rachats de franchise, qui sont une garantie complémentaire où l’agriculteur paye plus cher le montant de la prime d’assurance mais qui, en échange, ne paye pas ou alors très peu les franchises appliquées en cas d’accident.

- Le deuxième niveau correspond directement à l’assurance privée. C’est bien ce deuxième niveau qui est subventionné. En France, il a été décidé de subventionner les primes d’assurance climatiques avec une part du budget européen de la PAC (Politique Agricole Commune), et plus particulièrement celui du deuxième pilier : le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Sur l’exemple présenté plus haut d’un contrat d’assurance MRC de 100€ subventionné à 65%, l’agriculteur ne paierait en réalité que 35€ pendant que la PAC, elle, serait utilisée pour payer les 65€ restants. L’agriculteur supporte ainsi une partie limitée du montant du contrat d’assurance qu’il souscrit.

- Le troisième niveau correspond à l’intervention publique de l’Etat avec le régime des calamités agricoles. Ce troisième niveau ne doit pas ici être considéré comme une subvention mais comme une aide, sous la forme d’un principe de solidarité nationale.

Trop facile, super clair, j’ai tout compris ! Trois niveaux différents avec une franchise, une assurance privée et une intervention publique de l’état. Minute papillon… on va rajouter un peu de complexité avec les niveaux de garanties et les différents types de contrats auxquels on peut faire face. Si vous avez bien tout suivi, vous aurez compris qu’une partie du coût d’un contrat d’assurance est lié directement à l’assurance privée avec une partie du coût de l’assurance prise en charge par la PAC (c’est le deuxième niveau dont on a parlé). J’ai donné l’exemple d’une subvention de 65% pour se rendre compte des mécanismes sous-jacents. Ces 65% correspondent en réalité à un premier niveau de garantie (niveau socle) et sont liés à tout un tas de critères (références nationales et barème pour plafonner le capital assuré, part de la surface de l’exploitation à assurer, indemnisation des pertes de quantité, seuil de déclenchement [correspond au niveau de perte de récolte à partir duquel la subvention a lieu – par exemple, il faut qu’il y ait au moins 30% de perte de rendement], Franchise minimum) dans lesquels nous n’allons pas rentrer pour ne pas trop nous perdre.

Il faut donc comprendre ici que la France mobilise le deuxième pilier de la PAC (FEADER) pour financer jusqu’à 65% du montant de la cotisation d’assurance correspondant au 1er niveau de garantie (niveau socle). Ce premier niveau de garantie vise à donner les moyens à l’agriculteur de relancer un cycle de production. La France est allée également plus loin pour la subvention de ce contrat d’assurance privée en ajoutant la possibilité de souscrire à des garanties complémentaires optionnelles, subventionnée à taux moindre que le niveau socle (à 45% ici contre 65% pour le niveau socle) permettant à l’agriculteur de diminuer la franchise et d’adapter la couverture à ses risques propres. Un troisième niveau de garanties, dites optionnelles, existe également pour permettre à l’agriculteur d’adapter davantage encore le contrat souscrit en fonction de ses caractéristiques. Ce troisième niveau n’est pas subventionné par le FEADER. Notez que les contrats d’assurance récolte bénéficiant de ces subventions ne peuvent pas recevoir d’autres aides financées par des crédits de l’État, des collectivités territoriales ou de l’Union européenne

Rajoutons également un point sur le fait que deux grands types de contrats d’assurance récolte sont subventionnables :

- les contrats dits « par groupe de cultures » dont le principe est de verser une indemnisation spécifique à chaque type de culture dès que la perte de production constatée suite à un sinistre pour cette culture est supérieure au seuil de déclenchement. Ce n’est pas un contrat par parcelle mais bien par lot de parcelles sur lesquelles poussent la même culture. Notez que, pour ce type de contrats, une surface minimale par type de cultures doit être assurée. Par exemple, pour avoir un contrat MRC Grandes cultures sur son exploitation, il faut qu’au moins 70% de la surfaces en Grandes cultures de l’exploitation soit couverte par le contrat

- les contrats dits « à l’exploitation » dont le principe est de verser une indemnisation si le total des pertes sur les types de cultures assurées suite à un sinistre est supérieur au seuil de déclenchement. La différence principale avec le contrat dit par « groupes de cultures » est qu’ici, il y a une mutualisation entre les types de cultures assurées, les gains sur un type de culture pouvant compenser les pertes sur un autre type de culture. Pour souscrire ce contrat, il y a, comme pour le contrat précédent, des obligations de couverture. Il est demandé à ce qu’au moins 80% de la superficie sur les cultures vendues de l’exploitation soient assurées et qu’au moins deux types de cultures différentes soient assurées.

Pourquoi une réforme ?

Les principaux défenseurs de la réforme en cours mettent en avant que le système actuel d’indemnisation des pertes liées aux aléas climatiques serait à bout de souffle. Plusieurs raisons sont invoquées :

Les acteurs historiques de l’assurance agricole perdent de l’argent. A partir de 2016, le dispositif des principaux assureurs est parti en vrille (nous avons parlé plus haut des grosses inondations qui ont eu lieu). Les sinistres se sont multipliés et ont atteint des niveaux de sinistres à prime de près de 200% (les assureurs ont versé deux fois plus que ce qu’ils avaient touché avec les primes d’assurance). Jusqu’en 2021, les ratios ne sont pas redescendus en dessous de 100%. Les années comme 2016 ne sont plus exceptionnelles et les conséquences du changement climatique continuent à se développer (évènements en fréquence et en intensité). Pour les principaux assureurs, le système est devenu insoutenable. Les assureurs ont dû revoir leurs conditions tarifaires et leurs garanties sous la pression de leurs réassureurs et de l’autorité de tutelle (ACPR).

Le contrat multi-risques climatiques MRC a un taux de pénétration de seulement 30% auprès des agriculteurs. Il n’y aurait pas assez d’exploitations qui souscrivent pour pouvoir bien équilibrer le portefeuille de risques des assureurs. C’est le phénomène d’anti-sélection dont nous avons parlé, qui conditionne le fait que les bons risques vont sortir du portefeuille pour ne laisser que les mauvais risques en majorité. En assurance traditionnelle, les tarifs sont lissés par zone (commune, département…). Si le lissage ne se fait qu’avec des mauvais risques, une exploitation avec un risque faible aura un tarif très largement déséquilibré par rapport à celle soumise à un risque beaucoup plus important. Certains auront néanmoins tendance à dire que le fait de n’avoir « que » 30% de souscription aux contrats d’assurance récolte actuellement pour les grandes cultures et la vigne n’est pas forcément un signe de mauvais fonctionnement. C’est peut-être aussi le fait que certaines exploitations préfèrent s’auto-assurer et gérer le risque toutes seules parce qu’elles sont suffisamment solides.

La cohabitation assez maladroite entre les assurances privées et l’intervention publique de l’Etat via le régime des Calamités Agricoles serait à l’origine d’un effet d’éviction trop important des agriculteurs dans le sens où ces derniers se reposeraient trop sur un appui de l’Etat en cas de coup dur (nous avons parlé par exemple de l’intervention de l’Etat pour le gel de 2021 sur vignes alors que la viticulture était sortie du régime des calamités agricoles). L’articulation entre les directions départementales du territoire (DDT), qui ont en charge la gestion du régime des calamités agricoles sur le terrain, et les assurances privées n’est pas toujours très efficace, et en a parfois fait des systèmes plus concurrents qu’autre chose. Les taux de pertes mesurés dans les deux cas ne sont pas toujours les mêmes parce que les expertises locales et les critères de déclenchement peuvent être très différentes (les assureurs utilisaient des moyennes olympiques de rendement mais le régime des calamités agricoles ne les prenaient pas en compte). Les agriculteurs peuvent alors se retourner contre leur assureur ou contre l’Etat en traitant l’un ou l’autre de voleur.

La frontière entre ce qui est assurable (assurance privée) et ce qui ne l’est pas (intervention publique) est absolument décisive, notamment parce qu’elle n’est pas totalement claire et qu’elle est en plus évolutive dans le temps (certains risques ne sont – ou ne seront – plus assurables). A noter que l’intervention publique de l’Etat lors d’un aléa climatique n’est pas obligée de se manifester sous une forme économique. Plusieurs actions sont imaginables (et ont déjà eu lieu pour certaines). Les jachères déclarées d’intérêt écologique peuvent être utilisées en cas de sécheresse. Les néonicotinoïdes ont par exemple également été récemment autorisées sur certaines cultures. L’exercice du Varennes de l’eau a proposé de réguler l’approvisionnement des méthaniseurs lorsqu’il y avait des tensions sur les ressources fourragères pendant des aléas climatiques.

Toute la complexité actuelle réside dans le fait que l’ensemble de ces seuils (seuil de franchise, seuil de déclenchement…) et des critères de subvention et d’aides varient d’une culture à l’autre. Jusqu’à présent, c’est effectivement par filière qu’il a été décidé de faire évoluer la nature des indemnisations du Fonds National de Gestion des Risques en Agriculture (FNGRA) et non par type de risques, même si, à rigoureusement parler, c’est un croisement aléas / filière, qui spécifie les risques classés comme assurables. Certaines cultures ont par exemple quitté le régime des calamités agricoles parce qu’il était considéré que le risque associé à ces cultures était assurable alors que, pour d’autres, le régime des calamités est toujours disponible. Et pourtant, comme nous l’avons discuté, bien que les vignes soient sorties du régime en 2011, l’Etat est intervenu pour les aléas climatiques de l’année 2021.

Les évolutions de la réforme

Le rapport du député Frédéric Descrozailles remis au ministère de l’agriculture à l’été 2021 fait le lit d’un certain nombre d’évolutions du système d’assurance agricole actuel. Ce rapport pointe déjà trois principes fondamentaux de la réforme à venir.

- C’est tout d’abord un principe de solidarité nationale ou, en d’autres termes, le fait qu’il est convenu que l’Etat réintervienne officiellement dans le système assurantiel actuel. Je rappelle ici encore une fois que certaines cultures étaient sorties du régime des calamités agricoles et n’étaient donc pas censées être couvertes par l’Etat en cas d’aléas climatique fort. Par ce principe de solidarité, il est considéré que les actifs agricoles ne peuvent pas financer les dispositifs assurantiels dont ils pourraient avoir besoin en prélevant une partie de la richesse qu’ils créent. On pourrait néanmoins revenir sur ce jeu de vocabulaire dans le sens où le régime des calamités agricoles est quand même financé en partie par des taxes sur les exploitants agricoles. Néanmoins, il est explicité que la majorité du budget de ce fonds sera financé par la solidarité nationale.

- Le deuxième principe fondateur du rapport est celui de la légitimité de l’Etat à intervenir dans l’assurance agricole en ce sens qu’il est important de bien différencier ce qui tient à l’aléa (et qui est assurable par l’assurance privé) de ce qui est de l’ordre de la tendance (non assurable par le privé et nécessitant une intervention publique). L’Etat est donc présent pour s’impliquer sur la gestion de risques exceptionnels ou systémiques, c’est-à-dire non assurables ou nécessitant une réassurance publique dans les cas de phénomènes d’ampleur exceptionnelle.

- Enfin, c’est à un principe d’universalité que la réforme s’attelle, dans la mesure où tout agriculteur souhaitant s’assurer pourra souscrire à un contrat d’assurance, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

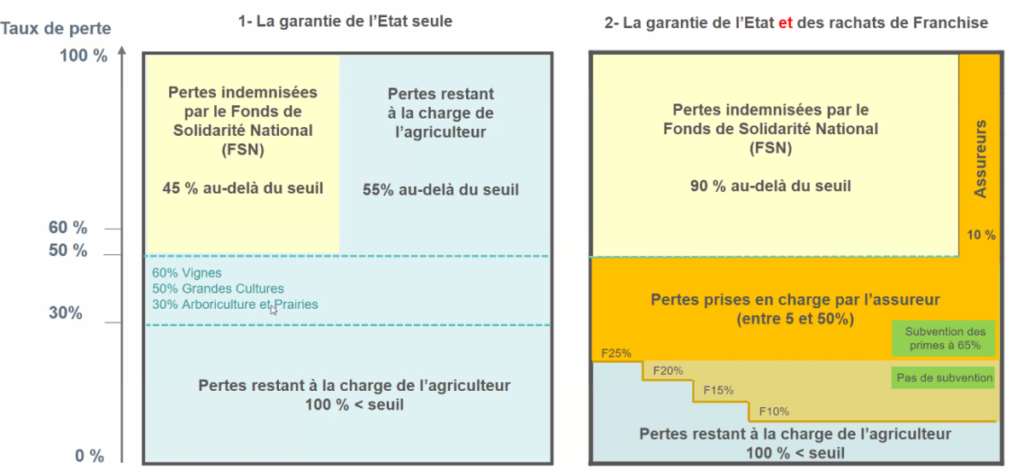

On est d’accord que la réforme proposée cherche à harmoniser et simplifier un système initial relativement complexe, ça n’était vraiment pas évident de s’y retrouver. Néanmoins, de là à dire que le résultat escompté à la fin de la réforme est d’une simplicité biblique, j’aurais quand même tendance à ne pas trop me mouiller… La réforme peut se résumer à la Figure 8 !

Figure 8. La réforme de l’assurance récolte. Source : Pacifica, interne.

Tadaaaa. Vous avez compris ? Bon ok, c’est parti… Le graphique de gauche, c’est pour l’agriculteur qui n’est pas assuré. Le graphique de droite, c’est pour l’agriculteur qui est assuré. Jusque-là tout va bien :

- Pour le non-assuré (graphique de gauche) : En dessous du seuil de déclenchement, c’est-à-dire le pourcentage de perte de récolte, l’agriculteur ne reçoit aucune aide et doit payer de sa poche. Les seuils de déclenchement sont fixés à 50% pour toutes les cultures mais il n’est pas impossible que ces seuils divergent comme ce qui est présenté sur la figure 8 (60% pour la vigne, 50% pour les grandes cultures et 30% pour l’arboriculture et les prairies). Il faut donc comprendre que, pour une parcelle de grandes cultures pour laquelle la perte de rendement est inférieure à 50%, un agriculteur non assuré devra tout payer lui-même. Si la perte de récolte est au-dessus du seuil de déclenchement, l’Etat, via le fonds de solidarité nationale, interviendra à hauteur de 45% mais seulement pour la perte au-dessus du seuil de déclenchement. Par exemple, dans le cas où une parcelle de grandes cultures subirait une perte de 70%, l’Etat paierait 45% du montant de la perte, mais seulement pour le montant entre les 50% et 70% de perte. Le reste est à la charge de l’agriculteur. Pour le non-assuré, c’est donc un contrat à deux étages (agriculteur et Etat).

- Pour l’assuré (graphique de droite) : En dessous du seuil de déclenchement, c’est-à-dire le pourcentage de perte de récolte, l’agriculteur ne reçoit aucune aide et doit payer de sa poche. Contrairement à l’agriculteur non assuré, l’agriculture assuré a souscrit à un contrat d’assurances ; il est donc indemnisé pour les pertes de récolte allant de 25% (seuil de franchise) à 50% de taux de perte. Cette indemnisation n’est néanmoins pas totale, l’assureur paye entre 5 et 50% des pertes – encore une fois seulement pour les pertes de récolte allant de 25% à 50% de taux de perte (ce sont bien des paliers, comme ce qu’il se passe pour nos impôts). Je rappelle ici que ce contrat d’assurance est subventionné à 65% avec un niveau de garantie socle. L’agriculteur, avec son assureur, a pu demander des franchises inférieures à 25% – soit en négociant avec son assureur, soit en se faisant racheter des franchises par son assureur en augmentant le prix total de son contrat d’assurances. Si la perte de récolte est au-dessus du seuil de déclenchement, l’Etat, via le fonds de solidarité nationale, interviendra à hauteur de 90% (c’est-à-dire deux fois plus que pour un agriculteur non assuré) mais seulement pour la perte au-dessus du seuil de déclenchement. Les 10 derniers pourcents sont à la charge de l’assureur. Pour l’assuré, c’est donc un contrat à trois étages (agriculteur, assureur et Etat)

Dans la figure 8, on voit ici que les contrats d’assurance vont dépendre des seuils de déclenchement. Certains préconisent des seuils de déclenchement identiques entre toutes les cultures (à 50%) mais il n’est pas impossible que ces seuils divergent comme ce qui est présenté sur la figure 8 (60% pour la vigne, 50% pour les grandes cultures et 30% pour l’arboriculture et les prairies). La part de prise en charge de l’Etat (présentée à 45% pour les non-assurés et 90% pour les assurés) peut encore varier.

Certains seuils et taux sont également susceptibles de changer suite à l’application du volet agricole du règlement européen Omnibus (il existe des volets de ce règlement pour d’autres secteurs que l’agriculture). S’il était entièrement suivi, ce règlement pourrait permettre également de faire bouger les niveaux de franchises et plus particulièrement de faire descendre le taux de franchise minimum de 25% à 20%. Le règlement Omnibus autorise également à subventionner les contrats d’assurance à hauteur de 70% (au lieu des 65% actuels). On voit que le règlement Omnibus permettrait de diminuer le prix du contrat de l’assurance pour l’agriculteur, et aussi de diminuer son reste à charge lors d’un sinistre. Il faut comprendre que, par construction, cette réforme et le potentiel recours au règlement Omnibus représentent une hausse substantielle de l’investissement public si le taux de pénétration de l’assurance récolte augmente chez les agriculteurs puisque l’Etat interviendrait plus qu’avant. Il n’a pas été considéré raisonnable de prélever en totalité ni même en majeure partie cette hausse sur le deuxième pilier de la PAC, quand bien même il serait décidé d’un transfert de fonds depuis le premier pilier vers le deuxième pilier de la PAC. Plusieurs solutions peuvent être envisagées à l’heure actuelle :

- Le retour à un taux de cotisation de 11% sur les contrats d’assurance agricoles (qui avait été abaissé à 5,5%),

- Une augmentation de deux points de la surprime sur les contrats d’assurance auto et habitation qui finance le régime des catastrophes naturelles (Cat Nat),

- Une augmentation de certaines contributions composant la taxe générale sur les activités polluantes, selon le principe d’une participation des activités qui ont un impact sur l’agriculture (pollution ou artificialisation des sols, par exemple, s’agissant des émissions d’azote et d’oxyde soufre ou des industries extractives) au financement de son adaptation au réchauffement climatique

A noter ici que les seuils du règlement Omnibus présentés ici (20% pour la franchise et 70% pour la subvention) ne pourront pas être étendus, à cause des règles de commerce de l’OMC. Ce sont donc des seuils non dépassables.

Les expertises entre les assureurs privés et l’Etat seront harmonisées. La référence historique de 5 ans de la moyenne olympique (le niveau moyen de rendement qui est assurable sur l’exploitation) sera utilisée pour les deux dispositifs privés et publics. Suite à la réforme, la moyenne olympique combinée à la franchise élevée devrait exclure la possible surindemnisation des agriculteurs.

Deux outils viendront également accompagner cette réforme :

- Un pool (ou regroupement) d’assureurs qui sera mis en place pour mutualiser les risques des assureurs par culture, mais aussi par territoire (à condition que les productions ne soient pas toutes sensibles aux mêmes aléas climatiques). Le pool mutualisera les risques et permettra de réaliser des calculs actuariels pour couvrir les risques des agriculteurs. Avec une mutualisation totale, il est considéré que le calcul des niveaux de prime d’assurance sera le plus juste possible. Cette mutualisation permettrait en effet aux assureurs, membres du pool, d’améliorer leur connaissance des risques climatiques agricoles, conduirait à une tarification plus adéquate et à une amélioration des mesures de prévention des sinistres. Les assureurs pourraient alors proposer des polices d’assurance plus adaptées aux situations diverses des agriculteurs assurés. Ce pool a également vocation à fédérer tous les assureurs qui vont diffuser des contrats d’assurance récolte.

- Un comité d’orientation et de développement de l’assurance récolte (CODAR), sorte de lieu de gouvernance où assureurs, réassureurs, agriculteurs, ou encore l’Etat vont rediscuter de ces primes. Le CODAR peut être vu comme un thermomètre qui permet de regarder l’évolution du ratio sinistre à prime du système assurantiel. Ce système a vocation à être totalement transparent pour que tous les acteurs puissent se rendre compte du niveau de finance du système assurantiel, et de mettre le doigt ensemble sur des risques qui ne seraient plus assurables. Ce CODAR est donc un véritable outil de questionnement des trajectoires agricoles par rapport à une sinistralité observée. Si les ratios de sinistre à prime dérivent trop, il faudra, conjointement, mettre en place des mesures d’adaptation sur les territoires : cesser une production, mettre en place des variétés tropicales, déplacer des bassins de production, introduire de la diversification culturale, ou encore délocaliser certaines productions. Il sera donc fondamental de prendre en compte les scénarios et données du GIEC, et idéalement d’étudier des scénarios de dérèglement climatique par bassin de production pour réfléchir à des adaptations et ajuster un pas de temps cohérent avec la réactivité commerciale des assureurs.

L’assurance agricole n’est pas rendue obligatoire mais de nombreuses incitations sont mises en place pour pousser les agriculteurs à s’assurer :

- Les assurés et les non-assurés ne seront plus logés à la même enseigne. Un assuré bénéficiera de subventions de la PAC pour son contrat d’assurance privée (deuxième étage de la Figure 8) et d’une intervention de l’Etat sur le principe de la solidarité nationale (troisième étage de la figure 8). Un non assuré ne touchera pas de subventions de la PAC pour son contrat d’assurance puisqu’il n’en aura pas souscrit, et ne touchera que la moitié du montant de la solidarité nationale qu’il aurait touché s’il avait été assuré (les fameux 45% et 90% de la figure 8)